|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия | Автор книги - Евгений Ильин

Cтраница 16

Майерс Д., 2004 В кросс-культурном исследовании Джонсона с соавторами (Jonson et al., 1989) показано, что женщины более альтруистически настроены, чем мужчины. Такие же данные получены и отечественными исследователями. В работе С. К. Нартовой-Бочавер (1992) выявлено, что подростки женского пола более отзывчивы на нужды других людей, чем подростки мужского пола (рис. 2.1).

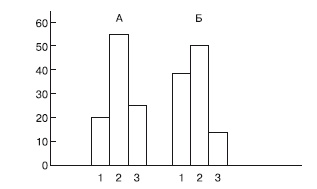

Рис. 2.1. Соотношение «отзывчивых» (1), «индифферентных» (2) и «уклоняющихся» (3) среди мальчиков (А) и девочек (Б) в % к общему числу респондентов каждого пола Т. В. Фогель на основании опроса жителей города Йошкар-Олы констатировала большую активность женщин в социально-помогающем поведении и меньшую активность такого поведения у мужчин: 47 % женщин практикуют социально-помогающее поведение и это происходит в 65 % возможных случаев. Возраст наибольшей социально-помогающей активности для женщин составляет 50–59 лет, для мужчин — 40–49 лет. Возраст наибольшей неактивности в этом плане у женщин — 20–29 лет и 30–39 лет, у мужчин — 20–29 лет и 40–49 лет. Женщины, как правило, показывают более долгосрочное просоциальное поведение (например, забота о близких). По данным Л. Е. Киреевой (2012), стремление к взаимопомощи супругов в трудную минуту отметили у себя 40 % мужчин и 65 % женщин. Для мужчин более вероятны краткосрочные помогающие действия, граничащие с подвигами (например, спасение людей при пожаре). Личностные особенности. На принятие решения об оказании помощи влияют личностные качества человека. Специалисты, изучающие психологию личности, выявили, во-первых, сохраняющиеся с течением времени индивидуальные различия в склонности к оказанию помощи (Hampson, 1984; Rushton et al., 1981); во-вторых, они выявили сочетания личностных качеств, которые делают людей предрасположенными к альтруизму, — это эмоциональные, умеющие сочувствовать и деятельные люди (Bierhoff et al., 1991; Romer et al., 1986; Wilson, Petruska, 1984); в-третьих, установили, что свойства личности влияют на то, как конкретные люди реагируют на конкретные ситуации (Carlo et al., 1991; Romer et al., 1986; Wilson, Petruska, 1984): индивиды с высоким уровнем самоконтроля, чувствительные к ожиданиям окружающих особенно склонны к оказанию помощи, если полагают, что она будет социально вознаграждена (White, Gerstein, 1987). Препятствует адекватной оценке ситуации, требующей помощи, наличие у человека эгоцентризма. Личностный эгоцентризм — это деформация у человека шкалы ценностей, когда он видит и оценивает мир лишь через призму своих желаний и индивидуалистических, порой откровенно меркантильных интересов, а окружающих людей либо рассматривает в качестве пассивных объектов своего воздействия, либо представляет в качестве удобного средства для достижения своих целей. В психологии выделяются следующие виды эгоцентризма: познавательный, характеризующий главным образом процессы восприятия и мышления; моральный эгоцентризм, проявляющийся в непонимании моральных оснований поведения других людей; коммуникативный эгоцентризм, затрудняющий общение (прежде всего речевое) за счет пренебрежения различиями смыслового наполнения понятий и т. п. В целом эгоцентризм так или иначе связан с познавательной сферой. Сталкиваясь с информацией, противоречащей представлениям и прошлому опыту, эгоцентрик просто не может ее воспринять из-за непонимания того, что возможно существование других точек зрения кроме его собственной, и вследствие уверенности, что психологическая организация других людей тождественна его собственной. … Одна из гипотез о природе альтруизма вытекает из психоаналитических представлений. С этой точки зрения альтруизм рассматривается как стремление путем бескорыстного поступка редуцировать присущее человеку «чувство вины» перед другими <…> Интересно исследование Харрис и др. (Harris et al., 1975), проведенное у входа в католическую церковь; оказалось, что верующие, идущие на исповедь, дают гораздо большую сумму в благотворительный фонд, чем верующие, выходящие после исповеди. Авторы объясняют этот феномен уменьшением чувства вины после исповедания. Субботский Е. В., 1977 Важно не путать эгоцентризм с эгоизмом. Эгоист способен ясно осознавать чужие позиции, мнения и интересы, однако намеренно игнорирует их ради своей выгоды. Иными словами, он может и не быть эгоцентричным. Эгоцентрик же просто не в состоянии их воспринять, поскольку рассматривает весь мир сквозь одномерную шкалу своих оценок. Например, когда я в частной беседе рассказал итальянскому миллионеру и психологу А. Менигетти, что российские старики живут плохо и нуждаются в помощи, он заявил, что они сами виноваты — не хотят работать. С. Шварц и Г. Клаузен (Schwartz, Clausen, 1970) показали, что готовность к оказанию помощи более выражена у людей с внутренним локусом контроля, воспринимающих себя как активных субъектов действия. Аналогичная закономерность выявлена и Л. Л. Абелите с соавторами (2011): установка «ориентации на альтруизм» положительно связана с интернальным локусом контроля (коэффициент корреляции Спирмена 0,323, p < 0,05), а установка «ориентации на эгоизм» — отрицательно (коэффициент корреляции Спирмена -0,482, p < 001). Таким образом, лицам с интернальным локусом контроля присущи сильно выраженные социальные установки на альтруизм и слабо выраженные социальные установки на эгоизм. Субъектам с экстернальным локусом контроля присущи слабо выраженные социальные установки на альтруизм и сильно выраженные социальные установки на эгоизм. Е. Стауб (Staub,1974) отмечает положительную роль уровня морального развития и отрицательную роль макиавеллизма (пренебрежение моральными принципами ради достижения цели) для готовности оказать помощь. Наличие чувства вины. После совершения неблаговидного поступка и появления чувства вины потребность в совершении добра возрастает. Это связано с необходимостью восстановления пошатнувшегося самоуважения и позитивного публичного имиджа. Если окружающим известно о «грехах» человека, то он будет более склонен «замаливать их», совершая добрые дела (Carlsmith, Gross, 1969). Д. Риган с соавторами (Regan et al., 1972) продемонстрировали это в эксперименте, проведенном в одном из торговых центров Нью-Йорка. Они убедили некоторых покупательниц в том, что те сломали фотоаппарат. Спустя несколько минут появился человек (это также был помощник экспериментатора), в руках он держал сумку с покупками, из которой капало что-то липкое. О том, что у него капает из сумки, его предупредили 15 % тех, кого не обвиняли в поломке фотоаппарата, и 60 % обвиненных в этом. Очевидно, что у последних не было никаких оснований для того, чтобы восстанавливать свою репутацию в глазах этого человека. Поэтому правдоподобным кажется объяснение, что, оказывая ему помощь, они заглаживали собственную вину и возвращали себе самоуважение. Однако другие способы уменьшения чувства вины, например исповедь, могут снижать потребность в совершении добрых дел (Carlsmith et al., 1968).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно