|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эволюция Вселенной и происхождение жизни | Автор книги - Пекка Теерикорпи

Cтраница 80

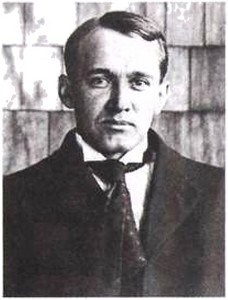

В 1914 году на собрании Американского астрономического общества Слайфер сообщил об измерении этой и еще 14 других лучевых скоростей. Результаты были приняты с одобрением. Сам Слайфер считал, что его измерения поддерживают теорию островных вселенных: спиральные туманности не могут входить в состав Галактики, поскольку они движутся слишком быстро. У большинства туманностей линии были сдвинуты в красную сторону спектра, то есть эти туманности удаляются от нас. Самая большая скорость среди измеренных Слайфером равнялась 1100 км/с. Этот талантливый, но скромный астроном открыл то, что сейчас называют космологическим красным смещением (рис. 21.8).

Рис. 21.8. Весто Слайфер (1875–1969) измерил скорость Туманности Андромеды по ее спектру и открыл космологическое красное смещение линий в спектрах многих далеких галактик. К тому же Слайфер обнаружил и то, что он искал: спиральные туманности вращаются, причем типичная скорость их вращения составляет 200 км/с. В 1918 году в обсерватории Маунт-Вилсон Фрэнсис Пиз измерил вращение Туманности Андромеды. Эстонский астроном Эрнст Эпик (1893–1985) сразу же воспользовался этим результатом, чтобы определить расстояние до этой туманности. Он понял, что скорость вращения дает возможность вычислить ее массу в единицах массы Солнца, а отсюда можно установить истинную светимость туманности, предполагая, что она состоит из звезд типа Солнца или похожих на него звезд. Когда он сравнил истинную светимость с наблюдаемым блеском, ослабленным расстоянием, он получил очень большое значение расстояния — 2,5 млн световых лет. Эпик доложил свои результаты на астрономическом совещании в Москве в 1918 году, сразу же после большевистской революции. Его статью в 1922 году напечатал журнал Asfrophysical Journal (но в ней уже было значение 1,5 млн световых лет). Если этот метод был правильным (а он действительно был более или менее верным), то Туманность Андромеды лежала далеко за пределами нашей Галактики. Этот результат прямо противоречил измерениям голландца Адриана ван Маанена, который объявил, что заметил вращение спиральной туманности М101, отслеживая изменения ее фотографических изображений из года в год. Если его утверждения были бы верными, то туманность должна была бы совершать полный оборот вокруг своей оси всего лишь за 100 000 лет (в космических масштабах это очень короткое время). Но такая туманность должна быть очень маленькой и располагаться внутри Галактики. «Великий спор». В начале XX века ведущие центры по изучению туманностей были в Калифорнии: это обсерватории Маунт-Вилсон и Ликская. Последняя была знаменита своим 90-см рефлектором, названным именем британского любителя астрономии Эдварда Кроссли, подарившего этот телескоп обсерватории. Телескоп начал работать в 1895 году и с самого начала использовался для фотографирования туманностей. С 1908 года в обсерватории Маунт-Вилсон был уже 1,5-м телескоп, а самый большой в мире 100-дюймовый рефлектор начал работать в 1918 году. Ему дали имя «Телескоп Хукера» в честь бизнесмена Джона Хукера. Харлоу Шепли работал в обсерватории Маунт-Вилсон, а другой ведущий астроном Гебер Кёртис (1872–1942) проводил свои наблюдения в Ликской обсерватории. Кёртис фотографировал спиральные туманности, пытаясь найти признаки их вращения, но ничего не обнаружил (в отличие от ван Маанена). Сотрудники Ликской обсерватории отдавали предпочтение теории «островных вселенных»; это касалось и Кёртиса. Рассматривая фотографии спиральных туманностей, он заметил, что в центральной плоскости туманности часто лежит слой пыли, который выглядит как темная линия, когда туманность видна с ребра (рис. 21.9). Если наша Галактика тоже спиральная, то у нее тоже должен быть подобный слой пыли в центральной плоскости. Это должно ограничивать видимость, и мы не должны видеть далекие звездные туманности, за исключением тех, которые располагаются вне пояса Млечного Пути, что и наблюдается в действительности. Кроме того, — утверждал Кёртис, — высокие скорости спиральных туманностей и сопоставление блеска новых звезд свидетельствуют в пользу теории «островных вселенных».

Рис. 21.9. В плоскости спиральной туманности, наблюдаемой с ребра, заметен пылевой слой. Гебер Кёртис пришел к выводу, что странное распределение спиральных туманностей на небе вызвано наличием такого же пылевого моя в нашей Галактике (тоже спиральной). На этом фото представлена видимая с ребра спираль М104 по прозвищу «Сомбреро». Ранее Шепли тоже поддерживал идею об «островных вселенных». Но, определив, что диаметр Галактики составляет 300 000 световых лет, он посчитал, что легче поместить туманности внутрь этой колоссальной структуры. Шепли не верил в существование космической пыли за исключением отдельных облаков. По его мнению, распределение спиральных туманностей свидетельствует как раз против идеи Кёртиса. Измерения ван Маанена, близкого друга Шепли по Маунт-Вилсон, лишь подтверждали его мнение. В 1920 году на собрании Национальной академии наук в Вашингтоне состоялась дискуссия между Кёртисом и Шепли. Вначале планировалось обсуждение теории относительности, но эту тему сочли непонятной для большинства участников и ее заменили темой «масштаб Вселенной». Вопреки ожиданиям, «Великий спор» не стал настоящим спором. Просто два джентльмена зачитали приготовленные доклады, подчеркивая аргументы каждый в пользу своей точки зрения. Шепли считал, что диаметр Галактики составляет 300 000 световых лет, а Кёртис — что он не превышает 30 000 световых лет. Сегодня мы принимаем, что диаметр Галактики равен 100 000 световых лет. Хаббл находит цефеиды. Каждый из них — и Кёртис, и Шепли — утверждал, что выиграл спор. При этом оба они не знали о работе Эпика, который уже решил этот спор в пользу Кёртиса. К тому же в 1919 году шведский астроном Кнут Лундмарк (1889–1958) в своей диссертации, основываясь на вспышках новых, показал, что расстояние до Туманности Андромеды очень велико. Но решающее доказательство принадлежит Эдвину Хабблу (1889–1953). Он родился в штате Миссури, в семье служащего страховой компании. Когда ему было девять, семья переехала в Чикаго. В 1906 году, когда он окончил школу, директор на прощание сказал ему: «Эдвин Хаббл, я четыре года наблюдал за тобой и никогда не замечал, чтоб ты занимался хотя бы десять минут»; немного помолчав, он продолжил: «Вот тебе стипендия в Чикагский университет». Там Эдвин и получил в 1910 году диплом математика и астронома. Высокий крепко сложенный молодой человек, Хаббл увлекался боксом и был в баскетбольной команде университета. Сочетание атлетического совершенства с академическими способностями позволило ему получить стипендию Родса в Оксфорде. Там, выполняя обещание, данное умирающему отцу, который не одобрял увлечение Эдвина астрономией, он вместо науки стал изучать римское и английское право. В 1913 году Хаббл вернулся в Соединенные Штаты. Пройдя соответствующий экзамен, он в течение года без всякого энтузиазма работал юристом в Кентукки, где в то время жила его семья. Позднее он скажет: «Я отказался от права ради астрономии, и я знаю, что даже если бы я стал второсортным или даже третьесортным ученым, главное — я занимался астрономией». Поэтому в 1914 году он вернулся в Чикагский университет, чтобы закончить работу для получения докторской степени по астрономии. Когда в 1917 году он заканчивал подготовку диссертации, его пригласил на работу Джордж Эллери Хейл (1868–1938), директор обсерватории Маунт-Вилсон. Следует отметить, что Хейл был весьма влиятельной фигурой. Он основал три обсерватории: Йерксскую, Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар. В первой половине XX века в астрономии доминировала обсерватория Маунт-Вилсон. Благодаря ней астрономы узнали о космической роли галактик. А позже в Паломарской обсерватории была раскрыта природа квазаров. Предложение Хейла давало Хабблу прекрасную возможность для дальнейшей работы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно