|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Частица на краю Вселенной. Как охота на бозон Хиггса ведет нас к границам нового мира | Автор книги - Шон Кэрролл

Cтраница 13

Теория Дирака блестяще подтвердилась в 1932 году, когда американский физик Карл Андерсон открыл позитрон – античастицу электрона. Существует строгая симметрия в отношениях между материей и антиматерией. Однако сегодня мы знаем, что вся та Вселенная, которую мы можем наблюдать, заполнена именно веществом и содержит очень мало антивещества. Почему Вселенная должна быть именно такой, остается для физиков загадкой, впрочем, у нас есть на этот счет целый ряд многообещающих идей. Андерсон изучал космические лучи – частицы высокой энергии, прилетающие из космоса в атмосферу Земли. Там они сталкиваются с частицами атмосферы, и при этом рождаются другие частицы, часть которых устремляется к поверхности Земли, к нам. Таким образом, земная атмосфера играет роль гигантского естественного детектора частиц. Чтобы получить изображения треков заряженных частиц, Андерсон использовал удивительный прибор – «облачную камеру» (или «конденсационную камеру», некий аналог «камеры Вильсона»). Это удачное название, так как основной принцип можно понять, наблюдая за тем, что происходит в реальных облаках. Вы заполняете камеру перенасыщенным водяным паром, причем «перенасыщенный» означает, что водяной пар действительно готов превратиться в капельки воды, но еще не в состоянии это сделать без какого-либо внешнего толчка. В обычном облаке таким толчком обычно служит некоторая частичка примеси вроде пылинки или кристаллика соли. В физическом приборе – «облачной камере» – такой инициатор конденсации появляется, когда в нее прилетает заряженная частица. Частица сталкивается с атомами внутри камеры, выбивает из них электроны, образуя на своем пути ионы. Эти ионы служат центрами кристаллизации, на которых конденсируются крошечные капельки воды. Таким образом, пролетающая заряженная частица будет оставлять за собой след из капель, похожий на инверсионный след самолета, позволяющий нам увидеть его путь. Андерсон поместил свою «облачную камеру» внутрь мощного магнита высотой со здание аэронавтики в Калифорнийском технологическом институте (Калтехе) и стал наблюдать за треками (следами) космических лучей. Получение перенасыщенного до нужной степени пара внутри камеры требовало быстрого (адиабатического) снижения давления, что достигалось при падении поршня, сопровождаемого громким хлопком. Камеру включали только по ночам, поскольку она потребляла огромное количество электроэнергии, и тогда громкие удары поршня будили жителей Посадену, сообщая во всеуслышание, что ученые не покладая рук трудятся над раскрытием тайн Вселенной.

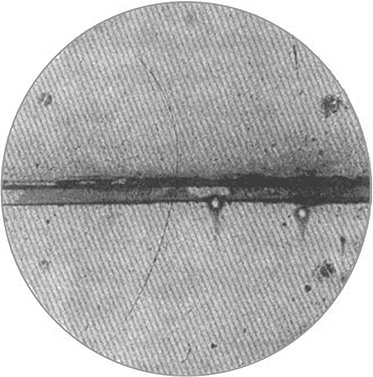

Изображение треков в облачной камере, с помощью которой Карл Андерсон открыл позитрон. Траектория позитрона – искривленная линия, которая начинается вблизи дна, пересекает пластинку свинца, расположенную посередине камеры, продолжается в верхней половине и тянется к потолку камеры, но там трек уже имеет большую кривизну. На фотографиях, сделанных Андерсоном, обнаружилось равное количество пролетающих через камеру частиц, чьи треки закручивались по и против часовой стрелки. Легко предположить, что в космических лучах содержалось равное количество протонов и электронов. И действительно, скорее всего, именно этого можно было ожидать, поскольку отрицательно заряженные частицы не могут быть созданы без положительных, иначе нарушился бы баланс. Но у Андерсона в эксперименте был еще один экспериментальный параметр, который он также внимательно проанализировал, – толщина ионного следа в «облачной камере». Андерсон понял, что если треки, оставленные положительными частицами, образованы протонами, которые движутся сравнительно медленно (в данном контексте это означает, что их скорость ниже, чем 95 % скорости света), то они, эти треки, должны быть шире, толще, чем те, что наблюдались в эксперименте. Оказалось, таинственные частицы, пролетавшие через камеру, были положительно заряженными, как протоны, но такими же легкими, как электроны. С точки зрения логики, имелась еще одна возможность – эти треки могли принадлежать электронам, движущимся в обратном направлении. Чтобы проверить такую возможность, Андерсон вставил в камеру пластину свинца, делящую ее пополам. Частица, перелетающая сквозь свинцовую пластину из первой половины камеры во вторую, должна была бы слегка замедлиться, и это четко указало бы направление ее движения. На знаменитом снимке, вошедшем в историю физики элементарных частиц, мы видим закрученный в направлении против часовой стрелки след частицы в облачной камере, прошедшей через свинец, и замедлившейся после этого. Так был открыт позитрон. Известные гуру теории поля – Эрнест Резерфорд, Вольфганг Паули и Нильс Бор – сначала не поверили в позитрон, но красивый эксперимент всегда одерживает верх над теоретической интуицией, какой бы блестящей она ни была. С этих пор идея антиматерии вошла в мир физики элементарных частиц навсегда. Нейтрино

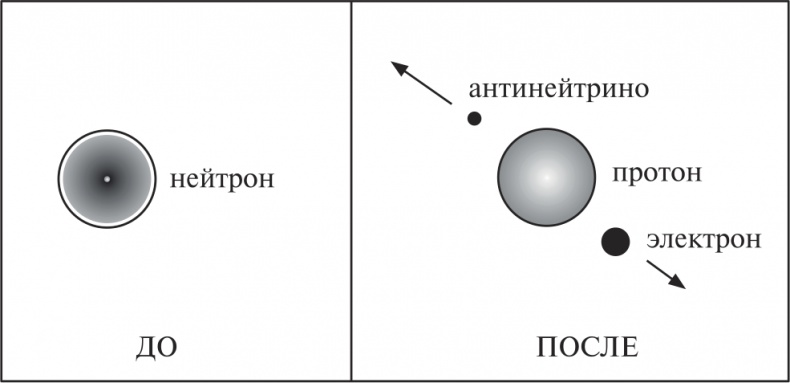

Итак, кроме трех фермионов (протона, нейтрона и электрона) у нас появились еще три (антипротон, антинейтрон, позитрон), то есть всего шесть частиц. Пока еще не густо. И остались загадки. Например, когда распадаются нейтроны, они превращаются в протоны и испускают электроны. Тщательное изучение процесса показало, что при таком распаде вроде бы нарушается закон сохранения энергии – полная энергия протона и электрона всегда оказывалась немного меньше, чем у их родителя нейтрона. Решение этой задачи нашел в 1930 году Вольфганг Паули. Он предположил, что лишнюю энергию уносит крошечная нейтральная частица, обнаружить которую весьма трудно. Он назвал свою гипотетическую частицу «нейтроном» – это произошло еще до того, как это имя присвоили тяжелой нейтральной частице, входящей в состав атомного ядра. Позже Энрико Ферми предложил назвать частицу Паули «нейтрино», что в переводе с итальянского означает «нечто маленькое и нейтральное».

Распад нейтрона на протон, электрон и антинейтрино На самом деле, как мы сейчас знаем, при распаде нейтрона испускается не нейтрино, а антинейтрино, но в принципе Паули был абсолютно прав. Надо сказать, что тогда он был слегка смущен, ведь ему пришлось ввести в научный обиход частицу, которую, как всем казалось, обнаружить нельзя. Зато сейчас все изменилось, и физика нейтрино стала неотъемлемой частью физики элементарных частиц. И после введения нейтрино с механизмом распада нейтронов не все еще было ясно. Когда частицы взаимодействуют друг с другом, предполагается, что на них действует некая сила, однако распад нейтрона не мог быть вызван ни силами гравитации, ни электромагнитными, ни ядерными силами. И тогда физики приписали распад нейтрона некому «слабому ядерному взаимодействию»: эта сила, очевидно, имела какое-то отношение к нуклонам, но в то же время не была той силой, что удерживает нуклоны вместе и называется «сильным ядерным взаимодействием».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно