|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Золото скифов. Тайны степных курганов | Автор книги - Виктор Янович

Cтраница 36

Интересно отметить, что хетты стали одним из предков еврейского народа, который обычно считают чисто семитским. Об этом говорится в книге пророка Иезекииля: «И скажи: так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: твой корень, твоя родина — в земле Ханаанской, отец твой — Аморей, мать твоя — Хеттянка» /16:3/. Е. П. Блаватская утверждала, что имя прародителя еврейского и арабского народов — Абрам (впоследствии Авраам) означает «не брамин», то есть противник арийской веры, возможно, брамин, отказавшийся от нее. По аналогии можно предположить, что имя Арам, которое носили первые вожди арамеев и армян (арамян), означало «противник Рамы», а названия народов арамеи и арамяне означало «не рамеи». Однако названия-антиподы могли родиться только в паре, в среде одного народа или народов, живших в тесном соседстве и участвовавшие в общих исторических событиях, которые их разделили. Родиной арамеев считают Аравию. Но из ведических преданий следует, что Рама проповедовал свое учение не позднее конца IV тысячелетия до н. э., когда предки ариев, по мнению многих ученых, жили в Восточной Европе. Поскольку народ разделился на приверженцев и противников арийского вероучения, Рама, как говорилось выше, во избежание братоубийственной гражданской войны, увел своих приверженцев. Что же касается арамеев, остававшихся после ухода рамеев на месте, то они позже (во второй половине III тыс. до н. э.), так же, как и некоторые другие народы, были вынуждены бежать из Европы, спасаясь от нашествия «ямников» (саков). При этом палайцы, лувийцы и хетты осели в северной части Малой Азии, по соседству с рамеями (иранцами и троянцами). Антагонисты же последних — арамеи ушли дальше, на Аравийский полуостров, а армяне — на Кавказ, куда они по собственным преданиям пришли с севера. Эти и более древние переселения народов могут объяснить родство ностратических языков и антропологическое родство их носителей. Таким образом, исчезновение трипольской культуры не означало гибели ее носителей. Они рассеялись по миру, внеся большой вклад в формирование многих народов, возможно, в том числе туарегов, в культуре которых до сих пор сохраняются следы матриархата. 4. Цари пастухов

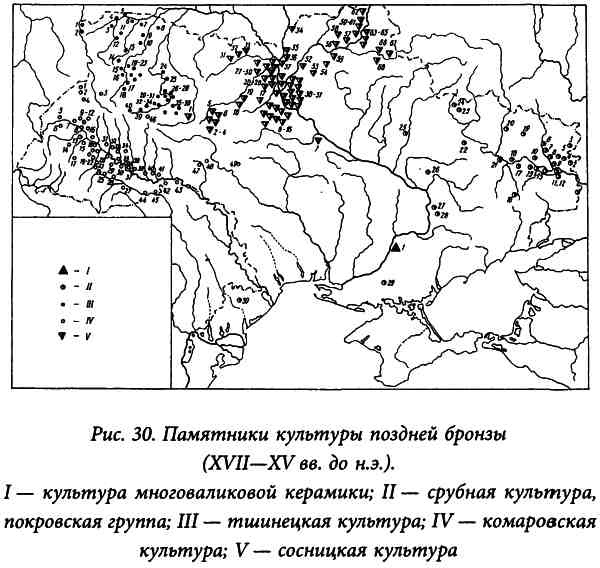

Наступивший в степной части Европы «новый период интеграции, наиболее длительный и стабильный, связан с появлением носителей ямной культуры на значительно больших пространствах, чем ее предшественники» [45, 308]. Под предшественниками понимается общность, сложившаяся на территории Украины в конце IV — начале III тысячелетий до н. э., которую можно связать с ариями, в то время как следующую, «население, которое существовало в украинских степях в течение 400–500 лет, охватывая практически вторую половину III тыс. до н. э. и начало II тыс. до н. э.» [45, 298–300],— с саками. На последних стадиях ямной культуры происходит «обогащение отдельных племен, патриархальных обществ, появление могучих вождей и так далее. Как результат — неравномерность развития отдельных ямных племенных объединений, военные стычки между ними. В наиболее выгодном положении, по нашему мнению, были племена, которые проживали на границе с населением других культурных традиций». В частности в «Прикубанье, где с участием позднемайкопских племен, известных еще под названием «новосвободенская группа», возникла синкретическая культура скотоводов, которая вобрала в себя определенные достижения майкопцев и получила название новотитаревской… Которые в процессе миграции достигли не только Днепра, а и Днестра и Дуная… Появление новотитаревского населения можно констатировать на Нижнем Дону, Северском Донце и в Надазовье, где оно сосуществовало с местным ямным населением, а его представители могли занимать наивысшие места в социальной иерархии последнего, о чем свидетельствует разница в похоронных ритуалах и их оформлении» [45, 299]. В результате этих процессов ямная культурно-историческая общность превращается в катакомбную (рис. 29). Вышеописанные процессы можно интерпретировать следующим образом. С увеличением количества саков, дани стало не хватать на всех. Произошло социальное разделение саков на правящих (прообраз царских скифов), которые продолжали взимать дань, и рядовых, которые должны были добывать пропитание собственным трудом (пастухов скотоводов), да еще платить дань вышестоящим сакам (носителям новотитаревской культуры). Со временем это перестало удовлетворять как подчиненных, так и правящих саков, и их взоры обратились на богатый Ближний Восток. В конце XVIII в. до н. э. саки под руководством высших саков — царей пастухов или, как их называли египтяне, гиксосов (гиг саков), вторглись в Малую Азию. При этом Причерноморские и Приазовские степи вначале опустели, что хорошо видно на карте распространения памятников культур XVII–XV вв. до н. э. (рис. 30.) [45,414], а затем были заняты населением культур, находившихся в тени при правлении «царей пастухов». При этом изменилась структура общества, оно стало более демократическим. Исчезли богатые захоронения знати. Населенность территории Украины постепенно возрастает и достигает максимума в XIV–XIII вв. до н. э. [63, 41].

На пути саков в Малой Азии первыми оказались палайцы из закавказских областей. Вероятно, палайские мужчины, не жалея жизни, сражались со своими старыми врагами, но не смогли осилить профессиональных воинов и погибли. В древности в таких случаях женщины, оставшиеся без мужей, становились достоянием победителей. Однако гордые палайки, привыкшие повелевать мужчинами, не могли покориться сакам и оказали им ожесточенное сопротивление. Саки же, решив, что «насильно мил не будешь», не стали воевать с женщинами и пошли дальше на запад. А в Закавказье образовалось экзотическое племя амазонок. По мнению Хеннинга, эллинское сказание об амазонках восходит еще к догомеровским временам. Считалось, что многие малоазийские города (Эфес, Смирна, Митилена, Синопа и др.) основаны амазонками (но, вероятнее, еще палайцами). Из греческих источников известно, что вначале амазонки жили в Закавказье. Чаще всего амазонок помещали на р. Фермодонт, на южном берегу Понта. Главным их городом считалась Фермоскира близ Амисы и Амазии. Здесь их помещали Эсхил, Страбон, Диодор и Павсаний [45,365]. В Иллиаде говорится о том, что пеласги были жителями Малой Азии и союзниками Трои [65]. По сообщению Гомера, амазонки участвовали в Троянской войне на стороне троянцев. Жили амазонки в этих местах до времен Троянской войны и позже. Только после их вторжения в Аттику и последовавшей затем карательной экспедиции эллинов, которые победили амазонок, греки, посещавшие эти места позже, их уже не находили. Амазонки ушли на север. Какое-то время они обитали на Кавказе и вели мирный образ жизни. В золотой кладовой Тбилисского исторического музея хранится множество изящных женских украшений, отсутствуют изображения мужских божеств и оружие в период, предшествующий VI в. до н. э. Мужчинам какого народа удалось в VI в. до н. э. покорить (в прямом или в переносном смысле) гордых амазонок, трудно сказать. Но какая-то их часть сохранила свою независимость и воинственные обычаи. Последним местом обитания амазонок было, возможно, Приазовье, где они встретились со скифами. Результатом этой встречи, по сведениям Геродота, стало образование нового народа — савроматов (сарматов), о чем подробнее говорилось выше, в гл. 2. Не было только сведений о времени и причинах появления амазонок. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно