|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Золото скифов. Тайны степных курганов | Автор книги - Виктор Янович

Cтраница 25

Теперь о происхождении народного названия Змиевы валы. Отбросим сразу сказочные объяснения, будто они были вырыты Змеем Горынычем, которого кто-то из былинных героев запряг в огромный плуг, и обратимся к реальным. Существует мнение, что название Змиевы валы связано с их извилистым характером. Однако это не соответствует действительности. Поражает как раз противоположное — их прямолинейность, корректирующая изгибы природного рельефа. Тем не менее, как говорится, — нет дыма без огня. По мнению автора, название Змиевы валы действительно связано со змеями, но более прозаическим образом: в прилегающих к валам рвах по естественным причинам скапливались змеи. Змеи, падая в ров с отвесными стенками, не могли оттуда выбраться. Но могли оставаться там как угодно долго и даже плодиться, поскольку их любимая пища — лягушки и мыши — попадала к ним в изобилии тем же путем. Рвы, кишащие змеями, делали защиту территории от хищников еще более надежной, а их вид должен был производить сильное впечатление на людей, и это отразилось в названии. Упасть в него было равносильно смерти. Возможно, сбрасывание в такой ров было одним из видов казни. Резьба на погребальной повозке из Осенборгского захоронения (рис. 17) изображает человека в змеином рву [82, 291]. 4. Лесные собиратели (бораты)

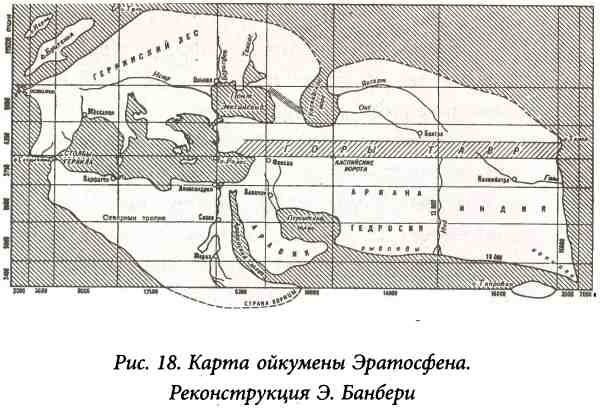

Лесное собирательство, кроме охоты, было древнейшим занятием людей. По сравнению с охотой у него есть свои преимущества и недостатки. Грибы, ягоды, орехи, коренья, мед, возможно, не столь калорийны, как мясо, и сбор их дело кропотливое, но зато сохраняться они могут намного дольше. В течение лета можно сделать запас этих продуктов на всю зиму. Охотники и лесные собиратели, очевидно, произошли от древних аборигенов Европы — кроманьонцев. Охотники постепенно смещались на восток, где в изобилии водились копытные, и со временем ушли за Днепр, в Донские, Прикаспийские и Среднеазиатские степи. Позже часть из них вернулась на Левобережье Борисфена, в условия, более комфортные для существования человека. Последних можно идентифицировать с населением так называемой средне-стоговской культурно-исторической общности, либо с их более древними предшественниками. Лесные же собиратели оставались в огромном европейском лесном массиве, расположенном от истоков Дуная до Урала, который древнегреческие географы называли Геркинским лесом (рис. 18) [52, 80]. Жители лесов должны были постоянно трудиться для того, чтобы обеспечить себя пропитанием в летнее время и сделать необходимые заготовки на зиму. К этому мирному труду были одинаково способны как мужчины, так и женщины. Может быть, мужчины, к тому же, занимались мелкой охотой, например, на пушного зверя и рыболовством, а женщины ткачеством и приготовлением пищи, но это не создавало серьезных оснований для возникновения неравенства в их общественном положении.

Жили они небольшими группами, семьями или родами, не связанными друг с другом постоянно. Но, вероятно, обменивались невестами, выручали друг друга в трудных обстоятельствах да встречались для совместного проведения праздников. Может быть, еще обменивались опытом в своих разнообразных занятиях. Подобный образ жизни до сих пор ведут жители сибирской тайги и Крайнего Севера. Им свойственно почтительное и бережное отношение к кормилице-природе, склонность к ее одухотворению. Их религия, вероятно, была связана с культом духов природы. Такому образу жизни соответствует определенный психологический тип человека: неприхотливый, миролюбивый, свободолюбивый, самостоятельный, стойкий, открытый и доверчивый, неторопливый, наблюдательный, предусмотрительный и рачительный. Эти люди не имели потребности в создании государственных образований, устанавливающих правила конкуренции личностей в их стремлении к богатству и власти и принуждающих к исполнению этих правил. Не имели они и сложных правил — институтов общественных отношений, которыми гордятся цивилизованные народы. В среде лесных собирателей должно было господствовать простое и понятное естественное право, вытекающее из стремления к благополучию семьи, рода и мораль, одобряющая соответствующие действия и осуждающая противоположные. Близ будущего Киева, еще до прихода Кия, Щека и Хорива, как сообщает летописец, были «лес и бор велик». В славянских языках определенную разновидность леса, обычно сосновый лес, называют бором. Этимология этого названия не ясна. Некоторые лингвисты считают, что бор означает колючий, другие — бурый (по цвету сосновой коры). По мнению автора, в древности бором называли лес, в котором было что брать: различные ягоды и плоды; грибы, в частности боровики; различные корешки и вершки, в частности — борщевик (из них варили борщ, сушили и квасили на зиму); лесные орехи и, возможно, кедровые или орехи пинии (Геродот сообщает, что жители скифских лесов питаются шишками пинии); мед диких пчел (это занятие называлось бортничеством)[9]. Корень бор содержится также в названиях некоторых лесных зверей: боров, бобер, барсук, зубр, в немецком названии медведя — бэр. А как называли жителей лесов, занимавшихся собирательством? Не их ли древние греки называли бореадами, сыновьями бога северного ветра Бора? В скандинавских преданиях, независимых от греческих, также говорится о великане Боре, проживавшем в лесах к югу от них, и о его сыновьях. Более поздние римские и греческие авторы упоминают славянское племя боранов, которые в III веке вместе с готами совершали морские набеги на римские провинции в Малой Азии, в частности на Антиохию, и разгромили могучее Боспорское царство. Трофеи их походов, как уже говорилось, найдены в Киеве — большой клад очень редких антиохийских монет, датированных временем их вышеупомянутого похода [1, 39]. Кроме того в Киеве сохранились топонимы, связанные с боричами: Боричев узвоз — дорога, ведущая с Подола в верхний город, Боричев ток — ровное место у подножия узвоза, а также местности Бортничи, Борщаговка и другие с подобными названиями, которые могли быть поселениями боричей. Одного из бояр князя Игоря называли Борич. По-видимому, он был из рода боричей и бораны — это те же боричи. В преданиях различных европейских народов упоминаются — бораты, бореи, боричи, бораны. Суффиксы ат, ей, ич, ан обозначают принадлежность к роду, сообществу. По-видимому, этого же корня русское слово братья, украинское — браты, белорусское — сябры, литовское — себрас и латышское — себрс (друг, товарищ), югославское — серб. Вероятно, поначалу этими словами обозначали соплеменников — боратов. Корень бор входит в распространенное имя Борис и во многие фамилии (например: Бореев, Борисенко, Боровский, Боран и т. п.) и не только в славянские (например: Бор, Борн, Борман, Борхес, Борц, Борейша и т. п.). В этом нет ничего удивительного, ведь когда-то лесными собирателями были все аборигены Северной Европы от верховий Дуная до Урала. Леса простирались и к югу от Дуная. Ликофрон говорит об италийских борейгонах [53]. А в одной мюнхенской рукописи конца IX века говорится: «Сербия настолько огромна, что из нее вышел и произошел, как об этом положительно утверждают, весь славянский род» [25, 25–26]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно