|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мария Магдалина | Автор книги - Людвиг Янсен Кэтрин

Cтраница 70

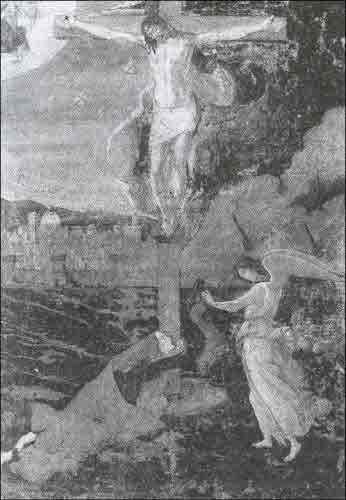

♦♦♦ В главах настоящего раздела говорилось о том, что проповедники и ревнители нравственности выдумали женщину по имени Мария Магдалина с целью проповедовать о пороках: тщеславии, luxuria, проституции и женских слабостях. Кроме того, здесь говорилось о том, что благотворительные учреждения — убежища для вступивших на праведный путь проституток, — целью которых являлось исправление общества, служили также инструментом общественного контроля — особенно над беспорядочной и бурной половой жизнью женщин. Проповедники времен позднего Средневековья и их аудитория верили в то, что два родственных порока — тщеславие и luxuria, а также их ужасные последствия способны разрушить нравственную основу общества. Данте, последователь доминиканского учителя Ремиджио де Джиролами, вторит хору проповедников в своей «Божественной комедии», когда Каччагвида оплакивает утраченную Флоренцией невинность: Не знала ни цепочек, ни корон, Ни юбок с вышивкой, и поясочки Не затмевали тех, кто обряжен. Савонарола придерживался таких же взглядов на флорентийское общество; его проповеди о конце света убеждали в этом и других. Примерно в 1497 году один из его последователей заказал Боттичелли картину на эту же тему (рис. ЗЗ) [524]. На ней распростертая на земле Мария Магдалина обнимает крест; справа от нее стоит ангел, собирающийся сразить какое-то животное, которое он держит за хвост. На заднем плане, по левую сторону от Христа, видны страшное, угрожающе затянутое черной пеленой небо, дым и головни — символы неминуемой божьей кары. По правую сторону город Флоренция утопает в свете, исходящем от Бога-покровителя, сидящего наверху на троне. Исследователи сошлись в том, что распростертая Мария Магдалина символизирует Флоренцию, которую Пий II скорбно называл распутным городом [525]. Смысл картины ясен. Только через покаяние и отказ от тщеславия, luxuria и других своих пороков развратная Мария Магдалина — Флоренция может уберечь свою душу от вечных мук.

Рис. 33. Мистическое распятие (ок. 1497 г.). Панно, Сандро Боттичелли. Fogg Art Museum, Кембридж, Массачусетс. Фото опубликовано с любезного разрешения Fogg Art Museum Картина Боттичелли дает надежду на спасение, как и проповеди Савонаролы. Ведь если мы в конце концов забудем о громких угрозах, кострах и пламенных речах, то увидим, что под громами и молниями сокрыто не что иное, как послание надежды и освобождения. Заключительные строки проповеди неизвестного автора, которую в Средние века приписывали святому Августину, содержат это послание. Они гласят: «И дабы никто не отчаивался, возьмите в качестве примера грешницу Марию, госпожу роскоши, мать тщеславия, сестру Марфы и Лазаря, которая заслужила впоследствии звания апостола апостолов» [526]. Разумеется, сначала следует покаяться, но в конце концов спасение придет. Близкие темы покаяния и спасения являются предметом следующей главы. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОКАЙТЕСЬ! ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОБРАЗЕЦ ИСКРЕННЕГО РАСКАЯНИЯ Исторический фон

В ноябре 1215 года Папа Иннокентий III собрал на Четвертом Латеранском соборе трех патриархов, 412 епископов и более 800 приоров и аббатов. Среди прочих вопросов они пересмотрели богословскую доктрину искупления. В результате появился двадцать первый канон, omnis utriusque sexus. Он гласил: чтобы участвовать в таинстве святого причастия, каждый член Церкви — он или она — обязан один раз в год исповедоваться в своих грехах. Помимо этого, верующие должны были исполнять епитимью, налагаемую на них священником. Тех же, кто не выполнял данное требование, отлучали от Церкви и запрещали погребать по христианскому обряду [527]. Генрих Чарлз Ли называет этот канон «самым, пожалуй, важным законодательным актом в истории Церкви» [528]. И хотя гипербола была в его риторическом арсенале небезызвестным орудием, в данном случае он нисколько не преувеличивал. Включение исповеди в процесс покаяния, предусматривающего глубокое раскаяние, искупление грехов и их отпущение, коренным образом меняло восприятие, отправление этого таинства и представление о нем [529]. Впрочем, следует отметить, что решение Латеранского собора об обязательной исповеди возникло не на пустом месте — богословы одобрили ее, а в епископском уставе она предусматривалась задолго до тринадцатого столетия — только отныне эта ежегодная обязанность была подкреплена авторитетом Папы и Собора [530]. Этот новый акцент на таинство покаяния проявился в обществе не только через введение института исповеди, но и из-за страстного желания искупить свои грехи, волны евангелического покаяния, о котором проповедовали прямо на улицах [531]. Хотя сложные богословские вопросы находились вне сферы ведения тех, кто не получил необходимого образования, тема покаяния стала в проповедях первых нищенствующих монахов центральной [532]. Особенно это касается францисканцев, чей основатель с пренебрежением относился к схоластическим изысканиям и благосклонно к импровизированным проповедям на тему раскаяния [533]. По словам первого биографа Франциска, последний начал проповедовать об искуплении в период своего обращения на путь истинный. Он пережил прозрение, когда слушал какого-то священника, который рассказывал, как Господь послал своих учеников в мир, заповедав им не брать с собой ни денег, ни хлеба, ни посоха, а лишь проповедовать покаяние и царствие божие [534]. Услышав этот отрывок, Франциск воскликнул: «Вот что я желаю, вот что я ищу, вот к чему стремлюсь всей душой!» [535] Свидетельства указывают на то, что он осуществил свое желание; в большинстве рассказов о его жизни говорится о его страстном проповедовании покаяния [536]. В письме, которое было написано им почти в конце жизни, Франциск по-прежнему настойчиво говорит о важности покаяния, призывая начальников братьев-миноритов «во всех своих проповедях обязательно рассказывать людям о необходимости покаяния, внушая им, что никто не спасется, покуда не примет кровь и тело нашего Господа» [537]. Однако к 1226 году — дате смерти Франциска, отношение францисканцев к проповеди изменилось: они, желая избежать ереси и с большим проком наставлять свою аудиторию в христианской вере, стали готовить их, используя богословские труды. Впрочем, знания не отодвигали на второй план идею покаяния — основу проповеди нищенствующих монахов. Со временем их проповеди становились глубже и научней, но в них всегда присутствовала мысль об искуплении.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно