|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История рыцарского вооружения | Автор книги - Вячеслав Шпаковский

Cтраница 45

Но повернуть историю вспять еще никому не удавалось; не смогли сделать этого и самураи, и в Японии, как и на Западе, возобладало огнестрельное оружие. 14 октября 1866 года последний из сегунов отказался от своего поста в пользу молодого императора Муцухито; одновременно это означало конец почти семивековой истории рыцарей-самураев. На следующий год сёгун попытался вернуть себе власть, однако первое же столкновение его сторонников с императорскими войсками показало, что их дело безнадежно про играно. Как и столетия назад, они устремились в бой с луками, копьями и мечами, а их встретили огнем современных европейских ружей. В 1876 году самураи лишились своего главного атрибута — им запретили ношение мечей. Институт самураев исчез, а сами самураи составили основу офицерского корпуса регулярной японской армии. При этом некоторые офицеры носили элементы самурайских доспехов даже в годы Русско-японской войны 1904—1905 годов. Заключение.

Рыцари лукофобы и рыцари лукофилы

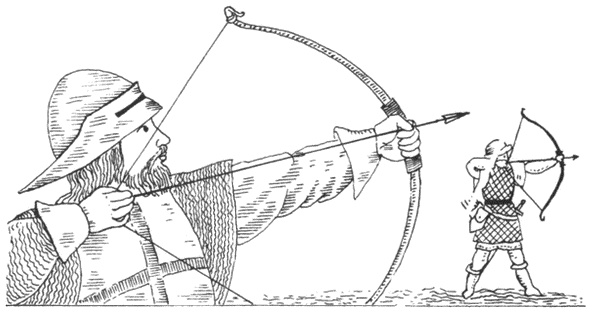

Итак, наше повествование подошло к концу. Те, кто внимательно читал его, конечно, заметили, что рыцарские доспехи везде развивались под воздействием оружия дальнего боя — главным образом лука и стрел. Во все времена, начиная с глубокой древности, совершенствование средств нападения вызывало усовершенствование средств защиты, и наоборот. Однако нельзя не обратить внимание на одно обстоятельство: при всей эффективности лука западноевропейские рыцари им совсем не пользовались, хотя и сознавали его силу. В европейских армиях лучниками были исключительно простолюдины, никогда не стрелявшие непосредственно с коня, тогда как на Востоке все обстояло с точностью до наоборот! Почему? Почему на Западе рыцари были лукофобы, а на Востоке — лукофилы? * * * В Средние века самым действенным оружием был лук, и прежде всего так называемый композитный лук (то есть составленный из разных материалов), из которого стреляли сидя на лошади. Величайшими конными лучниками Средних веков были гунны, монголы и турки. Их имена воскрешают в памяти страшные образы мчащихся всадников, имитирующих отступление только для того, чтобы обернуться в седлах и выпустить смертельный град стрел. Но, несмотря на повторяющиеся поражения от восточных орд — прежде всего из-за отсутствия большого числа хорошо обученных конных лучников, — этот род войск так и не занял в европейских армиях подобающее место. Что же касается рыцарей, то они вообще не использовали лук и стрелы. В течение всего Средневековья в кругах, близких к европейскому рыцарству, существовало мнение, что убивать противника из лука не делает чести хорошему воину. Истинная рыцарская доблесть проявлялась исключительно в смертельной схватке один на один, когда противники бились одинаковым оружием — копьями, мечами или булавами. Луки и стрелы были оставлены людям, стоящим внизу социальной иерархии, — тем, кто, как считалось по определению, не мог сражаться так же храбро, как их господа. В лучники в основном набирали крестьян, которые не могли купить себе лошадь; поэтому в массе своей европейские лучники были пешими. Когда Запад встречался с Востоком, на полях Западной Европы или на Святой земле, западные рыцари всегда бились на равных с восточными конными лучниками, но лишь до тех тор, пока те не применяли лук. Принцип честного боя — боя один на один — не предполагал умения владеть луком. Более того, в глазах европейских рыцарей поражение порой выглядело лучше, чем победа, достигнутая с помощью неблагородного оружия. Корни таких представлений уходят в глубокую древность — так, они были характерны для древних германцев. Согласно литературным источникам и археологическим данным, конных стрелков у германцев было немного. Конная свита германских вождей была вооружена только мечами и копьями. Некоторые варвары, в частности готы, несмотря на близкий контакт с гуннами и сарматами, даже не подумали перенять у них лук, хотя, несомненно, знали обо всех его достоинствах. Причина, по которой древние германцы не приняли лук, была та же, что и позже у рыцарей. Стрельба из лука в противника, чье оружие приспособлено только для ближнего боя, не соответствовала их понятиям о благородстве на войне. Отрицание лука было присуще всем германским племенам. Римляне и византийцы имели в своих армиях множество лучников, вооруженных мощными композитными луками. На Востоке профессиональные воины в обязательном порядке овладевали стрельбой из лука на скаку. Богато украшенные луки были для благородных восточных воинов лучшим подарком, а для восточных владык позолоченный лук служил символом власти. Германцы же луки никогда не украшали и стреляли из них только на охоте. С исчезновением Западной Римской империи и политическим возвышением германской аристократии презрение к луку становится в Европе едва ли не всеобщим. В последующую тысячу лет это очень дорого обошлось западным воинам в Испании и Святой земле, где крестоносцы сильно страдали от молниеносных атак сарацинских конных лучников. Бессильны оказались рыцари и перед монголами, и только распри в монгольской верхушке спасли Европу от порабощения. Опыт поражений очень долго оставался в Европе не востребован. Более того, предпринимались действия, с точки зрения современного человека, абсолютно нелогичные. Например, пытались запретить военное использование лука и арбалета; доходило до вещей просто странных, когда арбалетчиков приравнивали к хирургам из-за их особо «кровавого» ремесла. И уж конечно, считалось, что лук никак не подходит для защиты чести. К счастью для себя, западные рыцари, как правило, имели дело с противниками, вооруженными так же, как они сами. Но тем, кто воевал в Палестине, антилуковые настроения могли стоить жизни. Поэтому с XII века в Святой земле и по всему Средиземноморью христиане начинают нанимать на службу сарацинских лучников. Таких наемников называли «туркопулами»; Фридрих II не раз использовал их в своих походах. Несколько позже жизнь все-таки взяла свое, и в западных армиях появились собственные лучники и арбалетчики. Они обычно передвигались на лошадях, которые обеспечивали им мобильность во время марша и давали возможность преследовать бежавшего врага, но никто не ожидал от них стрельбы на ходу, то есть тактики неверных. Кодекс чести, принятый высшим классом, диктовал тактику боя не только рыцарям, но и социально более низким слоям. Несколько исключений из общего правила только усиливали мнение, что для профессионального конного воина, особенно принадлежащего к рыцарскому классу, неблагородно носить лук. В VI веке хроник франков Григорий Турский упоминает графа Людаста, который носил колчан поверх кольчуги. По всем остальным признакам граф являлся членом воинской элиты. Но о луке Григорий Турский упоминает неспроста — чтобы показать, что граф был выскочкой. Повар, волею судеб ставший графом, Людаст не обладал качествами благородного воина! В Средние века изображение рыцаря на боевом коне, но с луком в руках являлось художественным приемом, символизирующим трусость и отсутствие благородства. Впрочем, в этом не было ничего оригинального. В пьесе Еврипида, написанной еще в V веке до н. э., один из героев порочит доблесть Геракла: «Он никогда не носил щит или копье. Он использовал лук, оружие труса — чтобы ударить и убежать. Луки не делают героев. Настоящий мужчина только тот, кто тверд духом и осмелится стать против копья». Отец Геракла говорит в его защиту: «Человек, искусный в стрельбе из лука, может послать град стрел и еще что-то сохранить в запасе. Он может сохранять дистанцию так, что враг никогда не увидит его, только его стрелы. Он никогда не подставляется врагу. Это первое правило войны — нанести вред врагу, причем как можно больший, и при этом самому остаться невредимым».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно