|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История как проблема логики. Часть 1. Материалы | Автор книги - Густав Шпет

Cтраница 18

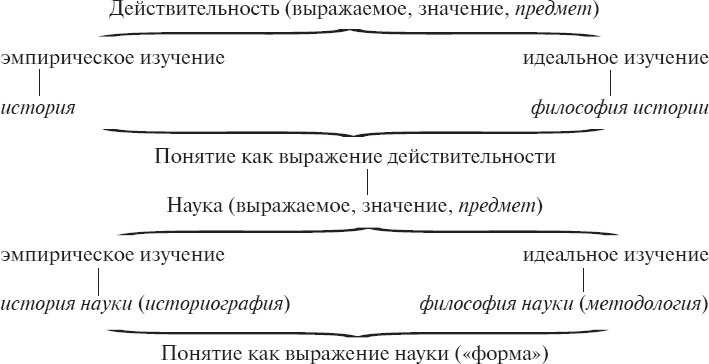

Дело в том, что хотя философский анализ предмета τῆ φύσει предшествует методологическому но πϱὸς ἡμᾶς он следует не только за методологическим, но и за эмпирическим. И это не историческая случайность, а это лежит в самой природе нашего познания: «естественное» понимание мира для нас необходимый первый шаг в его понимании вообще. Этим обстоятельством обусловливается и то, что общие методологические положения, в действительности, оказываются не вполне общими, мало того, они могут оказаться и вовсе ошибочными, если обобщению подвергается не то, что выражает подлинную сущность вещи, или если видовое принимается за родовое. Таким образом, в философии наряду с ее положениями накопляются положения, представляющие собою мнения философов, – всякое специальное исследование, ведущееся на почве так или иначе установленных общих предпосылок, является вместе с тем experimentum crucis для них самих. Специальное философское исследование не может вестись без того, чтобы в то же время не ревизовались общие предпосылки самого исследования, – это характерно для философского исследования, как исследования, касающегося, даже в самых частных своих вопросах, основ нашего познания вообще, и притом касающегося принципиально; поскольку приходится наблюдать такое же или аналогичное явление и в самих науках, постольку это лишний раз подтверждает зависимость их от философских приемов и методов. Таким образом, нам не раз придется останавливаться на выяснении некоторых общих вопросов методологии и логики, останавливаться подробнее, чем это может показаться с первого взгляда необходимым для исследования специального. С другой стороны, мы не можем отказать себе в праве обращаться и к чисто эмпирическому материалу, почерпаемому из суждений самих историков, – и не только в тех случаях, когда, можно думать, авторитет специалиста служит подтверждением методологического исследования, но и в тех случаях, когда, напротив, суждение специалиста служит только иллюстрацией того, как мало историк отдает себе отчета в тех методах, которыми он сам пользуется. Последнее даже будет встречаться чаще, и мы не можем здесь не подчеркнуть, – вопреки распространенному, может быть, мнению, – ту мысль, что представитель специальной науки, как такой, не призван и не компетентен судить о методах и логической конструкции собственной науки. Здесь повторяется то же, что в отношении между техникой и наукой вообще: даже хороший техник-историк не всегда может высказать хорошее теоретическое суждение о своей работе, как не может, например, инженер-техник разрабатывать теоретические проблемы математики. Для суждения о философском и логическом значении своей науки у специалиста ученого нет ни нужной опытности в философской рефлексии, ни даже нужного запаса философской и логической терминологии, фактическое совмещение в одном лице историка и логика, разумеется, ни малейшим образом не колеблет принципиального различия их задач. 11. Но все эти трудности, будучи трудностями скорее литературного свойства, чем трудностями, проистекающими из существа дела, легче преодолимы, чем те затруднения, которые вытекают из существующего в науке и философии смешения многообразных проблем, группирующихся вокруг того материала, который доставляет понятие «истории» вообще. Один только вопрос мне не хотелось бы обходить молчанием, – и это побуждает меня даже здесь, в Введении, внести некоторый полемический элемент, – это – вопрос об отношении философии истории и логики исторической науки. Как ни кажется ясным различие исторического процесса и исторического познания, но софизм отрицательной философии и здесь затрудняет различение. Мы еще раз, хотя уже в самой частной форме, встречаемся с подменой философии, как теории познаваемого, как познания действительности, теорией познания, присущего логическому субъекту. Правильное разделение проблем, очевидно, необходимо как в интересах философии, так и в интересах логики. Совершенно очевидно, как было указано, что термин «история» имеет омонимное значение, обозначая одновременно как некоторый действительный процесс, так и науку о нем. Само собою разумеется, что этими двумя значениями понятие «истории» не исчерпывается, так как и внутри каждого из этих значений оно приобретает новый ряд других более узких и специальных значений. Но это разделение остается основным и в этом виде не вызывает сомнений в своей правильности. Однако иначе дело обстоит, как только мы обратимся к суждениям, высказываемым по поводу предмета, обозначаемого словом «история», – как ни наивно смешение этих двух значений, но нам придется убедиться, что оно имеет место и служит иногда источником самых печальных недоразумений. Нетрудно видеть, что смешению этих двух значений особенно благоприятствует субъективистическое направление в философии, смешивающее два принципиально разнородных предмета, предмет логики и предмет науки. Эмпирическая история как наука имеет дело только с «вещью» в ее эмпирической установке, как бы мы эту вещь ни определяли, логика и методология имеет дело с самой этой наукой, и притом не в эмпирической, а идеальной установке. Для наглядности этого различения позволим себе привести нижеследующую схему.

Различие между предметом логики и предметом истории само по себе, по-видимому, провести последовательно еще не так трудно. Но дело осложняется тем, что наряду с эмпирической историей существует философия ucmopиu, причем и этот термин далеко не свободен от эквивокации, в особенности благодаря влиянию той же негативистической философии. Именно, так как в отрицательной философии подчас само содержание философии рассматривается, как совокупность «последних» обобщений специальных наук, или «конечных синтезов» и т. п., то философия истории иногда понимается просто, как «универсальная» история, – это и есть главный источник эквивокации. Универсальная история представляет собою специальную методологическую проблему, и в этом виде своевременно нами будет рассмотрена. Поэтому, поставив вопрос об отношении эмпирической истории и философии истории, мы можем оставить в стороне те попытки трактования проблемы, которые не выходят за пределы смешения «общего» и философского, а ограничимся только принципиальным противоположением, которое имеет здесь место, эмпирического и философского. Все попытки затемнить эту ясную постановку вопроса введением в его рассмотрение проблем «универсальной» истории, уже потому априорно должны быть отброшены, что если только вообще возможна «универсальная» история как наука, она должна быть наукой эмпирической и, следовательно, ничего дать не может для решения вопроса о философии истории. Но возможно ли обратное, возможно ли вопреки смыслу и очевидности объявить тем не менее «универсальную историю» философией истории, не пребывая на точке зрения того наивного понимания философии, по которому философия есть «совокупность обобщений»? Возможно только в том единственном случае, если мы произведем с тем вместе и известную софистическую подмену, т. е. на место предмета истории как науки, «вещи», подставим другой предмет, «понятие». В таком случае и рождается вопрос о более тщательном отделении логики и методологии истории от философии истории. Логика истории есть логика истории как науки; философия истории есть философия истории как эмпирической действительности. Это положение – крайней очевидности. Но ведь логика тоже философская дисциплина, в каком же отношении стоит философия истории к логике? Ответ на этот вопрос опять-таки дается точным различением предметов. Это различение затемняется отрицательной философией.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно