|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Австро-Венгрия. Судьба империи | Автор книги - Андрей Шарый , Ярослав Шимов

Cтраница 40

Иоганн Штраус-младший родился в Вене в 1825 году в семье композитора Иоганна Штрауса. Еще два его младших брата стали известными музыкантами. Отец препятствовал занятиям мальчика музыкой, настаивая, чтобы Иоганн стал банкиром. После завершения музыкального образования, при немалом сопротивлении отца, Штраус выступал с небольшим оркестром в венских танцевальных залах и казино. В отличие от отца, убежденного монархиста, Штраус-младший симпатизировал революции 1848 года и попал под арест за публичное исполнение “Марсельезы”, хотя после восшествия Франца Иосифа на престол написал в честь императора два вальса. Конфликт с отцом продолжался до смерти Штрауса-старшего в 1849 году; сын посвятил его памяти вальс “Эолова арфа”. В 1852 году, после двух неудачных попыток, композитор получил придворную должность и стал дирижировать оркестром на балах в Хофбурге. Неоднократно с успехом концертировал в России; одиннадцать сезонов, с 1855 по 1865 год, гастролировал в Павловске под Петербургом. Расцвет творчества Штрауса относят к 1860–1870-м годам: в этот период написаны знаменитые вальсы “На прекрасном голубом Дунае” и “Сказки Венского леса”, оперетты “Летучая мышь” и “Калиостро в Вене”. Штраус трижды вступал в брак, но своих детей у него не было. В 1887 году, из-за отказа католической церкви признать его очередной развод, композитор перешел в протестантизм и принял подданство германского княжества Сакс-Кобург-Гота. Штраус скончался в Вене в 1899 году от пневмонии. Он сочинил 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперетт. После прихода к власти Гитлера нацисты скрывали неарийское происхождение Штрауса (его дед был крещеным венгерским евреем). Символом величия австрийской легкой музыки XIX века остается новогодний концерт оркестра Венской филармонии. Эта габсбургская по духу традиция возникла через два десятилетия после крушения монархии. Репертуар новогоднего концерта в Большом зале здания Венского музыкального общества составляют вальсы, польки и мазурки семейства Штраусов (всех четверых), что-нибудь из Йозефа Ланнера и Франца Шуберта, немного Моцарта и Франца фон Зуппе. При исполнении на бис последнего номера программы, “Марша Радецкого” Штрауса-отца, публика аплодисментами отбивает такт, а дирижер управляет этими аплодисментами. Всемирную телевизионную аудиторию утреннего концерта, важного события венской светской жизни, оценивают примерно в миллиард человек. Как любой исчезнувший мир, Австро-Венгрия после своего крушения вызывала и вызывает ностальгические вздохи и переживания. Миф о Вене как городе вечного праздника особенно красочно описал Стефан Цвейг: “Было потрясающе жить в этом городе, который гостеприимно принимал все чужое и с радостью отдавал себя. Вена была городом наслаждений, где очень заботились о кулинарии, хорошем вине и терпком свежем пиве, а также о выпечке и сладком. Но в этом городе были взыскательны и к утонченным удовольствиям – музыке, танцам, театру, ведению беседы. Умение вести себя любезно и со вкусом рассматривалось здесь как особое искусство”. С долей восторженного идеализма воспринимал Вену немецкий историк и литературовед Герман Бауман: “Двенадцать голосов шепчутся в дунайской крови расположившегося здесь народа, и кто является истинным австрийцем, у того двенадцать и более душ”. Венский праздничный миф неотделим от культуры венского кофе, сладкой выпечки, кисловатого молодого вина и других, более “тяжелых” составляющих венской кухни: пивного и мясного меню. Первое кафе в столице и в стране Габсбургов вообще открылось в 1683 году. Венские кофейные залы времен Франца Иосифа отличались (помимо стульев мастера Тонета) столиками с покрытой лаком цветной шкалой. Разные цвета отображали до двух десятков оттенков кофе, заказы и жалобы поступали кельнерам в следующей форме: “Мне, пожалуйста, номер двенадцать” или “Я просил номер восемь, а вы принесли номер тринадцать”. Помимо обычных “эспрессо” и “по-турецки” в меню присутствовали “меланш”, “капуцин”, “коричневый” – обозначения напитка, в разных пропорциях смешанного с молоком и сливками. “Мария Терезия”, “блондль”, “фиакер”, “Моцарт” предполагали фруктово-алкогольные добавки.

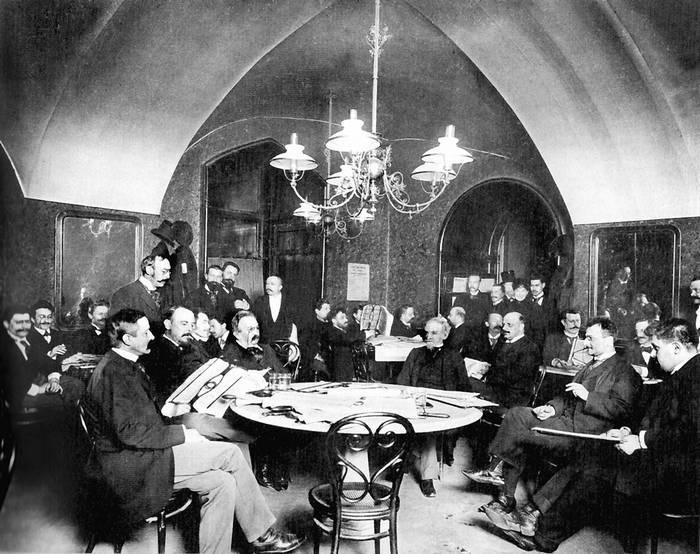

Венское кафе Griesteidl. Фото 1897 года. В любой стране мира кофе с шоколадом и взбитыми сливками называют “кофе по-венски”. Уже 330 лет кофе в Вене (как, впрочем, и в других городах былой Австро-Венгрии) подают на серебряного цвета подносах, со стаканом холодной воды. Уже более двух столетий в венских, будапештских, пражских кафе читают газеты. Уже 250 лет в венской моде концертные кафе. Уже полтора века вход в венские кафе – свободный и для женщин без всякого сопровождения. Лет пятнадцать назад одному из нас доводилось встречаться в Мариборе (бывшем Марбурге) с чемпионом Олимпиад 1920–1930-х годов по гимнастике словенцем Леоном Штукелем, получавшим свои золотые и серебряные медали из рук барона Пьера де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Столетний Штукель так вспоминал свою габсбургскую юность: “Вы и представить себе не можете, какой “капуцинер” можно было выпить в любом кафе Марбурга!” На рубеже XIX и XX столетий система из шестисот венских кафе превратилась в простой и верный социальный индикатор для молодого класса служащих, буржуазии и новой аристократии: кто куда, кто с кем, кто в чем. Кофейная культура и пара-тройка кулинарных рецептов и сейчас остаются скрепами центральноевропейской цивилизации. В кафе напротив оперного театра в любой уважающей прошлое центральноевропейской столице – блинчики-palatschinken, вишневый и яблочный штрудели, торт Sacher (известный в Москве как “Прага”), разбавленное водой “пятьдесят на пятьдесят” или “десять на девяносто” легкое белое вино. Излюбленной дворянской забавой имперской эпохи считалась охота, наряду с фехтованием и скачками веками остававшаяся основным мужским развлечением. Собственно, один из главных смыслов регулярных поездок императора в Бад-Ишль состоял именно в том, чтобы побродить с ружьем по окрестным лощинам и лесам. Пристрастия Франца Иосифа, унаследованные им от предков, разделяли другие Габсбурги. Наследник престола Рудольф часто отправлялся пострелять дичь в недалекое поместье Майерлинг на берегу речки Швехат; последняя поездка в Венский лес, напомним, окончилась для принца трагически. Другой престолонаследник, Франц Фердинанд, обладавший прямо-таки необузданным охотничьим азартом (утверждают, что он перестрелял около ста тысяч, а по другим данным, до трехсот тысяч животных и птиц), в 1887 году приобрел под Прагой замок Конопиште, вокруг которого раскинулись обширные заповедные леса и луга. В покоях замка до сих пор размещается малая часть охотничьих трофеев эрцгерцога, в том числе почти две тысячи пар рогов несчастных оленей, козлов и серн. Здесь же можно полюбоваться на выцветшие фотографии: Франц Фердинанд во время поездок в Африку и Индию позирует на фоне застреленных им тигров и слонов. ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ КАРОЙ ГУНДЕЛЬ, ресторатор

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно