|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Австро-Венгрия. Судьба империи | Автор книги - Андрей Шарый , Ярослав Шимов

Cтраница 36

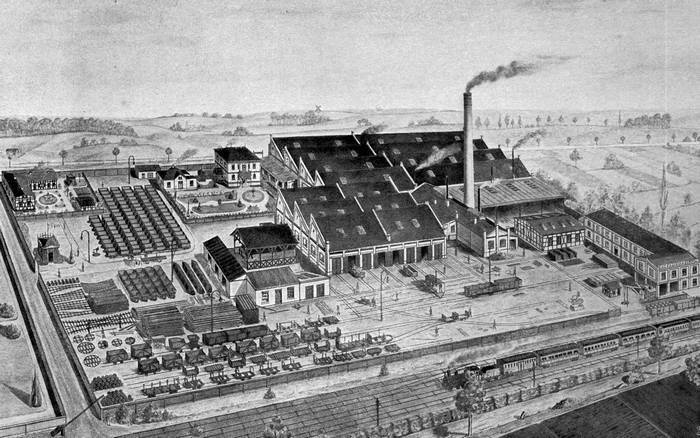

Фабрика в окрестностях Будапешта. Рисунок 1913 года. Предприятия Витгенштейна, как и другие гиганты австро-венгерского капитализма, дали немало примеров острого конфликта между трудом и капиталом, вовсе не выдуманного марксистами. Капиталистическое производство той эпохи действительно напоминало соковыжималку, в которой здоровье, а порой и жизнь рабочих приносились в жертву прибыли. Вот как в 1888 году описывала общежитие рабочих крупной кирпичной фабрики венская социал-демократическая газета: “Деревянные лавки, покрытые старой соломой, на которых тесно рядами лежат люди… В одном из таких помещений, где спят 50 человек, в углу примостилась супружеская пара. Две недели назад женщина заболела – и лежит здесь, среди полуголых, грязных мужчин, дыша смрадным воздухом”. Подобных заведений в австрийской столице были десятки, да и в других промышленных центрах империи ситуация складывалась не лучше. “Пролетарские семьи жили в казармах, почти лишенных элементарных удобств: на десятки семей приходился один туалет, воду носили из общей колонки. Одежда и питание были нищенскими, мясо потреблялось крайне редко, основной рацион составляли картофель, капуста, хлеб и пиво. В этом мире ни религия, ни культура не играли сколько-нибудь значительной роли, и борьба за физическое выживание часто заслоняла собой все остальное”, – пишет австрийский историк Карл Воцелка. ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ ФЕРДИНАНД ПОРШЕ, пламенный мотор

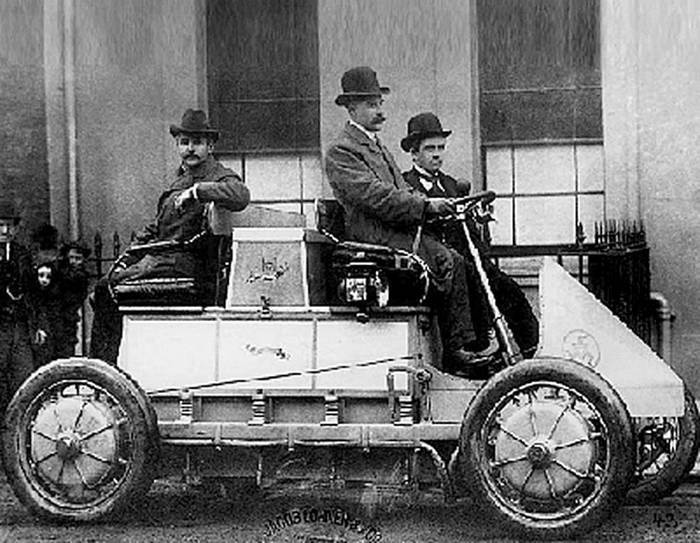

Мальчик из местечка Мафферсдорф (ныне Вратиславице-над-Нисоу) на севере Богемии, Фердинанд Порше рано увлекся механикой. Инженерно-технического образования он не получил, хоть и слушал какое-то время лекции в техническом училище Райхенберга. В возрасте восемнадцати лет перебрался в Вену, где работал в электротехнической компании. Там Порше впервые проявил себя как изобретатель: разработал модель велосипедного электромотора, монтируемого на колесе. В 1898 году фирма Lohner & Co представила “самодвижущийся экипаж”, для которой двадцатитрехлетний Порше сконструировал электромотор. Его усовершенствованная модель стала в 1901 году первым в истории гибридным автомобилем (комбинация двигателя внутреннего сгорания с электрическим приводом). Эти машины развивали скорость до 56 километров в час. С 1906 года Порше работал в компании Austro-Daimler главным инженером, позднее – исполнительным директором. Порше участвовал в разработках военной техники, за что получил австро-венгерские и немецкие награды. Главным увлечением гениального инженера оставалось конструирование гоночных автомобилей. В 1920-е годы Порше работал в различных компаниях Германии и Австрии, в том числе в фирме Daimler-Benz. С начала 1930-х жил в Штутгарте, где основал собственную фирму, ныне известную просто как Porsche. Самым знаменитым детищем “позднего” Порше стал произведенный по заказу нацистского правительства “народный автомобиль”, Volkswagen, вошедший в историю как “жук”. В годы Второй мировой войны Порше, будучи аполитичным профессионалом, любившим решение сложных задач, участвовал в оборонных проектах, в том числе в разработке танка “Тигр”. В 1945 году он был арестован французскими оккупационными властями, но затем освобожден без суда. Порше умер от инсульта в 1951 году. Его сын Фердинанд Антон восстановил и продолжил семейное дело. Реакцией на невыносимые условия существования становились забастовки, появление сначала профсоюзов, обществ взаимопомощи, а затем и политических организаций рабочих, преимущественно социалистической направленности. Не будучи заинтересованным в социальных конфликтах, императорское и королевское правительство пыталось выступать в роли посредника между работодателями и работниками, защищая права трудящихся, но не в ущерб экономическому развитию и правам собственности. Рабочий день в 1885 году ограничили одиннадцатью часами (в 1901 году сократили до девяти часов), запретили детский труд, ввели обязательный выходной по воскресеньям. Возникли зачатки пенсионной системы, в 1887 году рейхсрат одобрил закон о страховании и компенсациях, связанных с производственными травмами. За ним последовал закон о медицинском страховании. Так была организована система социальной защиты, равной которой на тот момент не было ни в одной европейской стране, кроме Германии. Первое в мире Министерство социальной помощи появилось в Австро-Венгрии, оно было создано в 1917 году по указу императора Карла I. Расслоение общества привело к появлению новых политических сил, в первую очередь социал-демократов и христианских социалистов, деятельность которых угрожала стабильности монархии. Благодаря прогрессивной для того времени государственной политике социальные контрасты в Австро-Венгрии хотя и оставались выразительными, но были все же меньшими, чем в Великобритании, России или Италии. Тем не менее разрыв в доходах впечатлял. Рабочий средней квалификации получал в 1880-е годы 400–500 флоринов в год. Учитель средней школы зарабатывал до 1000 флоринов. В то же время чиновники императорского и королевского Министерства иностранных дел, даже не самого высокого ранга, могли рассчитывать как минимум на четырехтысячное годовое жалованье. Налоговая система способствовала процветанию зажиточных слоев населения: подоходный налог был низким, максимальная ставка взималась только с лиц, которые располагали колоссальными годовыми доходами – 210 тысяч флоринов и более.

Один из первых автомобилей Фердинанда Порше. Фото 1900 года.

Павильон сельскохозяйственных машин на Всемирной выставке в Вене. Фото 1873 года. В 1866 году австрийские и венгерские земледельцы собрали рекордный урожай; в этот и последующие годы объемы экспорта сельскохозяйственной продукции росли небывалыми темпами. Венгрия превратилась в главную житницу Европы и оставалась таковой до притока на европейский рынок дешевого американского зерна. Но аграрный сектор, составлявший основу венгерской экономики, не избавился от наследия минувшей эпохи, мешавшего модернизации. Во второй половине XIX века две с небольшим тысячи магнатских семей владели четвертью земельных угодий Венгерского королевства, примерно двести семей располагали поместьями площадью пятнадцать тысяч акров и более. Один лишь князь Мориц Эстерхази имел семьсот с лишним тысяч акров земли. В целом по империи не более чем пяти тысячам землевладельцев – императору и членам его семьи, церкви, помещикам и крупным компаниям – принадлежало почти 90 % сельскохозяйственных угодий, в то время как на два миллиона крестьянских хозяйств приходилось в девять раз меньше. Неудивительно, что из аграрных провинций Австро-Венгрии – Галиции, Трансильвании, Баната, Закарпатья, Верхней Венгрии (Словакии) – шел мощный поток эмигрантов. В поисках лучшей доли монархию за последние сорок лет ее существования покинули почти три миллиона человек. Уезжали в основном за моря – в США и Канаду, в Аргентину и Австралию. Сильна была и внутренняя миграция, из отсталых областей в развитые. В бедных кварталах Будапешта в 1910 году жила четверть рабочего класса Венгрии, притом что население венгерской столицы составляло лишь пять процентов населения королевства. Бегство из деревни приводило в города вчерашних крестьян, влачивших жалкое существование в качестве наемных рабочих. Во многих отношениях их положение оказывалось даже хуже, чем у оставшихся на селе родственников, поскольку они ощущали себя утратившими корни и потерявшими связь с культурой малой родины. Промышленная революция медленно меняла стиль жизни – со строгим разделением праздников и будней, труда и отдыха. Досуг этих людей не отличался разнообразием и состоял обычно только из посещений трактиров по воскресеньям.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно