|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История христианской церкви. Том 2. Доникейское христианство. 100-325 г. по Р. Х. | Автор книги - Филипп Шафф

Cтраница 248

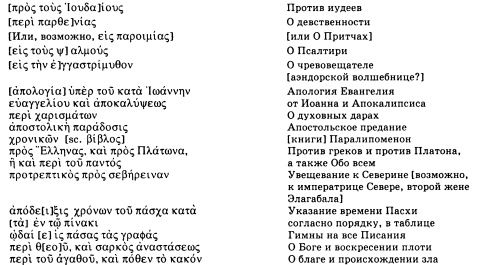

Анонимный труд, озаглавленный «Малый лабиринт» [1484], упоминается Евсевием и Феодоритом как направленный против рационалистической ереси Артемона; некоторыми он приписывается Ипполиту, другими — Гаю. Но «Лабиринт», упоминаемый Фотием как труд Гая, отличен от него и идентичен десятой книге «Философумен», которая начинается словами «Лабиринт ересей» [1485]. Утерянный трактат Charismata [1486], вероятно, касался притязаний монтанистов на обладание пророческим даром. Есть также мнение, что это был сборник апостольских канонов. В книге «Антихрист» [1487], почти полностью восстановленной Гудием, антихрист представлен как полная противоположность Христа, четыре царства у Даниила объясняются как Вавилон, Мидия, Греция и Рим, а апокалиптическое число зверя истолковывается как означающее Λατεινος, то есть языческий Рим. Это одно из трех толкований, которое дает ему Ириней, предпочитающий, однако, вариант Teitan. В комментарии к «Апокалипсису» [1488] Ипполит приводит другое объяснение этого числа, Dantialos (вероятно, потому, что антихрист должен произойти из колена Данова). Женщина в Отк. 12 — церковь; солнце, которым она облечена, — наш Господь; луна — Иоанн Креститель; двенадцать звезд — двенадцать апостолов; два крыла, с помощью которых она летит, — надежда и любовь. Армагеддон — это долина Иосафата. Пять царей (Отк. 17:13) — это Навуходоносор, Кир, Дарий, Александр и его четыре преемника; шестой — Римская империя, седьмым будет антихрист. В комментарии к Книге Даниила Ипполит считает, что конец света наступит в 500 г. по P. X., или 6000 г. от сотворения мира, на основании того предположения, что Христос явился на свет в 5500 г. от сотворения мира и что шестое тысячелетие должно завершиться, прежде чем наступит тысячелетняя суббота, которую предвещал отдых Бога после сотворения. Это мнение Ипполита вместе с его связью с Иринеем и отсутствием хилиазма в его списке ересей делает вполне вероятным, что сам он был хилиастом, хоть он и относит тысячелетнее царство к шестому веку после Рождества Христова [1489]. Мы завершим этот раздел рассказом о визите папы Александра III в 1159 г. к раке святого Ипполита в церкви Сен–Дени, куда его мощи были перевезены из Рима при Карле Великом [1490]. «На пороге часовни папа остановился, чтобы справиться, чьи останки в ней хранятся. "Святого Ипполита", — ответили ему. "Non credo, поп credo, — отвечал непогрешимый авторитет. — Мощи святого Ипполита никогда не покидали священного города". Святой же Ипполит, высохшие мощи которого явно относились к духовному наследнику Зеферина и Каллиста не более уважительно, чем его язык и перо — к самим этим святым, так разгневался, что кости его начали перекатываться внутри раки, издавая громоподобный звук. Не знаем, к каким мерам он мог бы прибегнуть, если бы этого звука не было достаточно. И папа, упав на колени, с ужасом воскликнул: "Я верю, о господин мой Ипполит, я верю, умоляю, успокойся!" — и поставил в церкви мраморный алтарь, чтобы умиротворить потревоженного святого». ПРИМЕЧАНИЯ Проблемы, связанные с литературными трудами Ипполита, а особенно с его церковным статусом, еще недостаточно полно решены. Мы хотим добавить несколько замечаний. I. Список книг на статуе Ипполита обсуждался Фабрициусом, Кейвом, Доллингером, Вордсвортом и Фолькмаром. См. три изображения статуи с надписями с обеих сторон в Fabricius, I. 36–38, и факсимиле заглавий книг — на фронтисписе труда Вордсворта. Он сохранился не очень хорошо и выглядит следующим образом (мы приводим переводы названий; несохранившиеся и додуманные слова заключены в скобки):

См. по поводу этого списка: Fabricius I. 79–89; Wordsworth, p. 233–240; Volkmar, p. 2 sqq. Евсевий и Иероним также приводят списки трудов Ипполита, которые в чем–то совпадают, в чем–то отличаются; помимо прочего, оба упоминают труд «Против ересей» — вероятно, « Философумены». О пасхальном каноне Ипполита и его таблицах см. Fabricius, I. 137–140. II. Был ли Ипполит епископом и где? Ипполит не называет себя ни епископом, ни «епископом Римским», но претендует на епископский авторитет и описывает себя в предисловии к первой книге как «преемника апостолов, сопричастного вместе с ними той же благодати и высшему священству (αρχιερατεία) и учености и причисленного к хранителям церкви». Вряд ли такие выражения могли относиться к простому пресвитеру. Он обладал также достаточной властью, чтобы отлучить от церкви неких последователей папы Каллиста. Но епископом какого города он был? Об этом до сих пор ведутся споры. 1) Он был епископом Порта, морского порта Рима. Таково традиционное мнение Римской церкви с VII века, его сторонниками выступили Рудджиери (Ruggieri, De Portuensi S. Hippolyti, episcopi et martyris, Sede, Rom. 1771), Симон де Магистрис (Simon de Magistris, Acta Martyrum ad Ostia Tibertina, etc., Rom. 1795), барон Бунсен, декан Милмен и особенно епископ Вордсворт. Но в наиболее древних рассказах Ипполит представлен как римский «пресвитер». Бунсен сочетает оба взгляда на основании недоказанного предположения, что в тот ранний период епископы окрестностей Рима, так называемые cardinales episcopi, были одновременно римскими пресвитерами. Вопреки ему, доктор Доллингер заявляет, что в Порте епископов не было до 313 или 314 г., что Ипполит считал себя по праву римским епископом и не мог одновременно быть членом римского пресвитериата и епископом Порта. Но главный его аргумент построен на умолчании, которое в равной мере можно истолковать и в обратном смысле. Действительно, первое письменное упоминание о епископе Порта относится к 314 г., когда он, принимая участие в Арелатском синоде, подписался: Gregorius episcopus de loco qui est in Portu Romano. Епархия Остии была более древняя, и тамошний епископ (по свидетельству святого Августина) всегда обладал правом рукоположения римского епископа. Вполне возможно, что Остия и Порт, разделенные лишь островком в устье реки Тибр, сначала представляли собой одну епархию. Пруденций утверждает, что мученичество Ипполита произошло в Остии или Порте (в поэме упоминаются оба места). Более того, Порт был более значительным местом, чем полагает Доллингер. Гавань, от которой город получил свое имя Portus (также Portus Ostiensis, Portus Urbis, Portus Romae), была создана императором Клавдием (вероятно, Августом, отсюда Portus Augusti), расширена Нероном и усовершенствована Траяном (отсюда Portus Trajani), туда прибыл Игнатий, когда совершал путешествие в Рим (Martyr. Ign., с. 6: τοϋ καλουμένου Πόρτου), и там он встретился с братьями–христианами. Константин окружил гавань мощными стенами и башнями. Остия должна была играть очень важную роль в торговле и мореплавании (см. Smith, Diet, of Gr. and Rom. Geogr., vol. II. 501–504); а кавалер Де Росси, в Bulletino di Archeol. 1866, p. 37 (цитируется в Wordsworth, p. 264, 2nd ed.) на основании 13 надписей доказывает, что «название Порта запечатлено в записях ранней [?] церкви» и что «это название встречается чаще, чем название Остии». Тесная связь Порта с Римом вполне могла объяснить, что Ипполит жил в Риме и его называли римским епископом. В более поздние времена семь епископов из пригородов Рима были суффраганами папы и возводили его в должность. Наконец, так как порт крупного города привлекает чужестранцев, людей из разных стран и говорящих на разных языках, Ипполит вполне мог быть назван «епископом народов» (επίσκοπος εθνών). Таким образом, мы приходим к выводу, что гипотеза о Порте весьма правдоподобна, хоть и не может быть доказана.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно