|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Оружие из дамаска и булата | Автор книги - Валерий Хорев

Cтраница 5

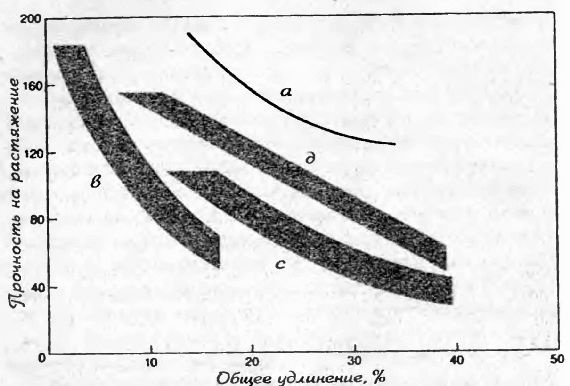

Ниже представлена диаграмма, построенная на основании этих исследований, где в качестве образца использовалась сверхвысокоуглеродистая сталь, сваренная и обработанная традиционным методом, за исключением того, что ее не ковали молотом, а вальцевали с многократным обжатием по толщине, превратив в итоге в самый настоящий булат. Прочность на растяжение определяется как максимальное растягивающее усилие, которое образец способен выдержать до момента своего разрыва. При этом степень удлинения образца служит мерой пластичности. Мы видим, что булатная сталь (а) оказалась, при той же пластичности, намного прочнее, чем обыкновенная углеродистая (в), легированная (с) и даже некоторые сорта специальных (d) сталей.

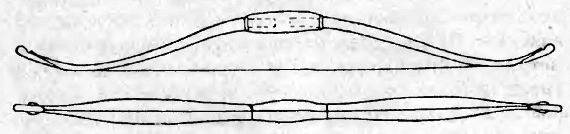

Здесь вполне уместно еще раз повторить данную в предисловии формулировку, гласящую, что: Булат - это полученная особым способом сверх высокоуглеродистая (до 2% и выше) сталь, приобретающая после специальной механической и термической об работки комплекс свойств, сочетающих высочайшую твердость, прочность и упругость со столь же высочайшей пластичностью. Павел Петрович Аносов (1797-1851) сумел в начале XIX века воссоздать технологию литого булата по традиционным рецептам, опытным путем решив вопрос получения различных его сортов и рисунка, ничем не уступавших индийским. Говоря о качестве изделий, Аносов писал: «Клинок не может быть при изгибе ни сломан, ни согнут до такой степени, чтобы потерять упругость. При обыкновенном изгибании он выпрямляется и сохраняет прежний вид; при усиленном сгибании, например, под прямым углом - не ломается и, будучи выпрямлен, не теряет прежней упругости. При этом… булатный клинок тверже всякого другого, приготовленного из стали». Кстати, именно благодаря несравненной упругости булатных полос из них изготавливали самые мощные и дальнобойные луки, а также дуги для арбалетов. Более всего преуспели в этом турки и персы, и их булатные луки можно с полным основанием считать совершеннейшими в мире. Достаточно сказать, что подобный агрегат пускал стрелы на расстояние до километра, а на 300 шагах стрела пробивала насквозь дубовую доску толщиной 5 см. Если уважаемый читатель раскрыл рот от удивления, это вполне простительно, потому что в такое трудно поверить. Но факт остается фактом, зафиксированным в соответствующих документах прошлого. Вообще, с высоты теперешних успехов на ниве огнестрельного оружия мы как-то незаметно привыкли снисходительно относиться к доброму старому луку, считая его игрушкой древних. Тем любопытнее кажутся страшноватые данные, встречаемые нами на пожелтевших страницах истории: * древнегреческая стрельба из луков производилась на дистанциях 500-520 м. * английский король Генрих VIII попадал в яблоко мишени на 312 шагах, а самая дальняя стрельба у англичан велась на дистанцию до 600 ярдов (785 шагов). * турецкий султан Махмуд-Хан в 1828 г. стрелял на 1215 шагов (870 м.), а султан Мурат-Гази IV - на 878,5 м. В память подобной дальней стрельбы близ Стамбула установлена колонна Ахмедана. Аналогичных увлекательных эпизодов можно было бы привести еще великое множество, но суть и так понятна - по многим показателям, исключая скорострельность, многозарядность и простоту обращения, лук превосходит большинство образцов современного легкого стрелкового вооружения, а уж для всевозможных тайных и тихих операций лучшего не пожелаешь. Недаром разнообразные «отряды дельта» так возлюбили забытые арбалеты. Излишне уточнять, что в наши дни их дуги не делают из рога и тиса, а применяют наилучшие рессорные стали и пластик. Кроме того, все подобные устройства исполняются разборными и компактными, хотя идея не нова - в прежние времена булатные луки делались разборными, когда рога вставлялись или ввинчивались в рукоятку. Классический деревянный или комбинированный лук не мог иметь такое строение, поскольку вместе с цельностью конструкции потерялась бы мощь. Вот эскиз персидского булатного разборного лука, состоящего из трех частей:

Помимо чисто силовых кондиций, булатные луки обладают весьма ценным качеством - они не нуждаются в сбрасывании тетивы сразу же после стрельб, потому что упругий металл практически не теряет потенциала, пребывая в напряженном состоянии, и не ослабевает с течением времени, что неизбежно происходит с традиционными дугами из дерева и кости. Также он не боится сырости, жара близкого огня, удара клинком противника и так далее. Разумеется, не следует неделями и месяцами держать стальную пружину согнутой, поскольку всякий металл неизбежно «устает*, да и тетива, будь она хоть из стального же троса, имеет конечный предел жизни. Но, по крайней мере, все эти нормативы намного перекрывают соответствующие показатели классического лука. Только одно-единственное преимущество последнего остается недосягаемым - его легкость. Железка есть железка, и коль скоро вы хотите пускать каленые стрелы за горизонт, смиритесь с необходимостью таскать на себе несколько килограммов тяжкой стали. Но давайте, наконец, заглянем в нутро нашему герою, и разберемся в тех физических и прочих процессах, которые творят из простого железа и горсти древесного угля маленькое чудо, именуемое булатом. Технология литого булата

Как уже отмечалось, булатная сталь характеризуется чрезмерно высоким содержанием углерода. Обыкновенные оружейные, инструментальные и иные стали имеют этот важнейший показатель на уровне 0,3-1,5%. За нижним пределом располагаются марки, необоснованно называемые в повседневном быту простым железом. Закалить их невозможно. Верхний предел ограничен диаметрально противоположным качеством - излишней хрупкостью. Введение легирующих добавок в значительной мере снимает эту проблему, и как раз поэтому лучшие марки хромистых, молибденовых и тому подобных сталей вплотную приближаются к булатам. Анализ показал, что индийский булат содержит до 2,1% углерода, оставаясь притом отменно вязким, что вступает в противоречие с обычной закономерностью. Разгадать секрет пытались многие видные ученые, в том числе Майкл Фарадей, сам сын кузнеца. В 1819 году, еще до изобретения им электродвигателя и генератора, он изучал образцы булатной стали и пришел к выводу, что ее свойства обусловлены наличием небольшого количества кремния и алюминия. Несмотря на то, что вывод был ошибочным, статья Фарадея вдохновила Ж. Р. Бреана, пробирного инспектора Парижского монетного двора, провести цикл экспериментов, в ходе которых он вводил в сталь малые дозы различных элементов. Как мы видим, все усилия прилагались в русле, так сказать, рецептурном, что являлось заблуждением, поскольку (теперь это известно точно) булат есть чистый сплав железа с углеродом и ничем более. Но именно Бреан в 1821 году первым высказал догадку, что необычными свойствами булат обязан высочайшему содержанию углерода. Он установил, что структура булата имеет светлые участки «науглероженной стали» на темном фоне, который он назвал просто «сталью». Удивительно, но Бреану удалось изготовить клинки с узором как у дамасской стали, однако до конца дней он так и не дал объяснения своему способу. Более того - он не смог понять важности последовательных операций в используемом им процессе. Только на исходе XIX века, когда были изучены фазовые превращения, происходящие в стали, и установлена их зависимость от температуры и содержания углерода, были заложены предпосылки для полного научного объяснения структуры булата. Но и теперь, когда фазовая диаграмма железо/углерод прекрасно отработана, процесс изготовления дамасской стали считается открытием, и может быть запатентован. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно