|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 8

Для Византии наиболее ощутимой потерей был Египет. Во время войн Ираклия его, хотя и ненадолго, оккупировали персы, но последствия для страны оказались самыми серьезными. Египет был житницей империи, поскольку именно оттуда поступал хлеб в Константинополь и другие крупные городские центры. Кроме того, богатый Египет вместе с Сирией давал львиную долю налоговых поступлений. Константинополю пришлось радикально перестраивать фискальную и административную системы, которые в итоге в VII в. приняли существенно иной облик, чем в предыдущем столетии. Сократившаяся в размере и обедневшая Восточная Римская, или Византийская, империя была вынуждена теперь не только противостоять новому сильному и чрезвычайно удачливому врагу на Востоке. В ее распоряжении теперь находилось куда меньше ресурсов. Она потеряла контроль над ситуацией на Балканах и реальную власть в Италии, где находившийся в Равенне военный губернатор — экзарх, боролся со все возрастающими трудностями, стараясь сохранить имперскую власть. Настойчивое стремление имперского правительства при Константе II придерживаться монофилетизма отражало необходимость поддержания авторитета империи, а также уверенность властей предержащих в том, что Господь наказывает ромеев за неспособность избавиться от разногласий внутри церкви. Однако такая политика вновь привела империю к конфликту с папством и западной церковью, а также вызвала оппозицию внутри самой империи, еще более усугубив ее политическую и идеологическую изоляцию. Начиная с 640-х гг. при Константе II (641–668), Константине IV (668–685) и Юстиниане II (685–695) в Малую Азию ежегодно вторгались арабы, опустошая обширные территории, что имело катастрофические последствия для населения и хозяйства пострадавших, особенно приграничных, регионов, а городская жизнь сосредоточилась в укреплениях, занятых гарнизонами. Ряд последовательных попыток сломить сопротивление Константинополя в 674–678 гг. не привел арабов к успеху — столицу удалось отстоять. Большая осада этого города в 717–718 гг. также кончилась поражением арабов, понесших большие потери. Однако при Константе II ситуация казалась настолько тяжелой, что в 662 г. он временно перевел двор на Сицилию. После его убийства в 668 г. имперский двор вернулся на прежнее место, но сам этот факт указывает на катастрофичность сложившегося тогда положения. В 695 г. Юстиниан II был низложен, но, после кратковременного правления нескольких узурпаторов, вернул себе трон в 705 г. Однако через 6 лет он был снова низложен и убит. Внутриполитическая и военная сумятица в стране продолжалась до 717 г., когда пришел к власти полководец Лев, провозглашенный императором Львом III (717–741). Именно он отразил в 717–718 гг. натиск арабов и восстановил относительный порядок в стране. Стратегия арабов прошла несколько стадий развития. До победы в осаде 717–718 гг. сопротивление византийцев арабам было по преимуществу пассивным и ограничивалось попытками удержать укрепленные центры, избегая открытых стычек. Отдельные случаи редких побед объяснялись назначением особенно одаренных полководцев. Правда, во время гражданских войн в Арабском халифате в 680 — начале 690-х г. Юстиниан II смог ненадолго стабилизировать ситуацию в империи, но только с 720-х гг. Ромейская империя сумела эффективно противостоять арабам на поле брани и восстановила свой военный контроль над ситуацией. Тем временем сопротивление византийцев, сфокусированное на ключевых фортификациях и на стратегии уклонения от столкновений и создания всяческих сложностей врагу, позволило по крайней мере прекратить постоянные вторжения арабов в Малую Азию, чему способствовало и ее географическое положение. Хребты Тавра и Антитавра служили естественным препятствием для вторжений, поскольку там было очень немного перевалов, подходящих для движения войск. Кроме того, климатические условия региона не благоприятствовали тому образу хозяйственной деятельности, к которому привыкли арабы. Балканский фронт также представлял серьезную проблему для Константинополя. Хотя формально Дунай продолжал оставаться границей империи и в 660—670-х гг., на практике только наличие в регионе имперской армии могло сдержать натиск славян, да и то лишь на некоторое время. В 679 г. ситуация изменилась в связи с появлением здесь тюрок-болгар — кочевников, вытесненных с родных пастбищ Приволжья экспансией хазар. Болгары обратились к Константину IV с просьбой предоставить им возможность поселиться на «ромейской» территории к югу от Дуная (сама река оставалась подконтрольной империи, поскольку ее патрулировал военный флот). Получив отказ, болгары переправились через реку и на другом берегу вступили в бой с византийским войском под командованием самого Константина. К сожалению для византийцев, из-за слабой дисциплины и ошибочных сигналов в их армии началась паника, и она потерпела поражение. В последующие два десятилетия болгары создали в регионе конфедерацию под своей гегемонией, подчинив славян и другие местные народности. К 700 г. Болгарское ханство сделалось сильной в военном и политическом отношении державой, представлявшей угрозу византийской Фракии. Такое положение просуществовало на протяжении трех столетий.

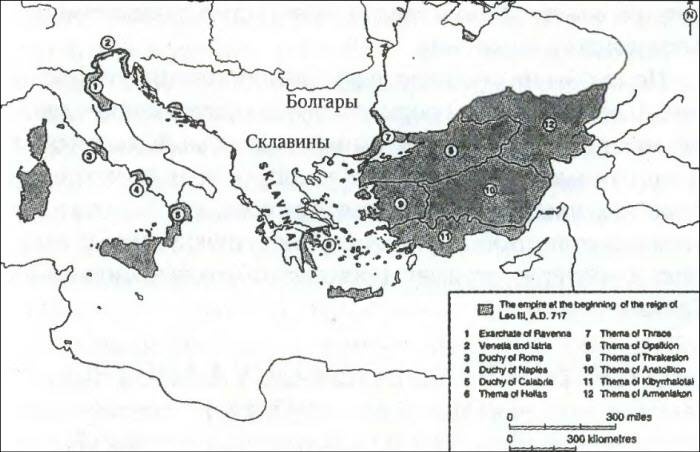

Карта 3. Империя в начале царствования Льва III (717 г.). 1 — Равеннский экзархат. 2 — Венеция и Истрия. 3 — Римский округ. 4 — Неаполитанский округ. 5 — Округ Калабрия. 6 — Округ Эллада. 7 — Провинция Фракия. 8 — Провинция Опсикон. 9 — Провинция Фракесион. 10 — Провинция Анатоликон. 11 — Провинция Койнатокай. 12 — Провинция Арменокон Несмотря на эти неудачи, в первой половине VIII столетия Византия вернула свою военную мощь, укрепила границы на юге Малой Азии вдоль хребтов Тавра и Антитавра и консолидировала фискальную и военно-административную систему, которая появилась в результате кризиса 640-х гг., и известна под общим названием «системы фем». В последнем году своего правления Лев III произвел краткую кодификацию римских законов под названием «Эклога», которая основывалась на кодексе Юстиниана и моральных принципах в духе Ветхого Завета и отражала дух того времени и его идеологические воззрения. Но в его царствование продолжало расти отчуждение между Римом и Константинополем, в основном вызванное проблемами церковной юрисдикции и имперской налоговой политики в Италии, а также и по идеологическим основаниям — из-за иконоборческой политики правителей империи. Причины возникновения этого движения сегодня не вполне ясны, однако еще с конца VII в. на первый план вышел вопрос о том, должны ли христиане почитать иконы Христа и Богородицы. Иконоборцы отвечали на этот вопрос категорическим «нет». Традиционно — отчасти благодаря пропаганде победивших в IX в. иконофилов — считалось, что источники, описывавшие массовые преследования, гонения и смерть многих почитателей икон, а также уничтожение самих икон предоставляют более-менее точный рассказ о событиях. Однако похоже, что иконофилы выдумали большую часть этой истории и преувеличили остальное. Лев III, по-видимому, являлся всего лишь умеренным противником почитания икон. Константин V начал проводить жесткую иконоборческую политику только после примерно восьми лет правления, и оба они как будто бы не уничтожали икон. Они стремились скорее к тому, чтобы убрать иконы из храмов, где они могли стать предметом необоснованного почитания.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно