|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 93

Смерть Редеди оплакивает также древняя адыгейская похоронная песня (сагиш). Правда, в ней Редедя оказывается побежден не силой, а коварством: Большого князя урусов

Когда ты в панику бросил,

Он возжаждал к жизни

И хитрость придумал:

Сихаджас [нож] он вынул,

Под лопатку твою незаметно

Его воткнул и

Твою душу, о горе, он вынул

.

Битва при Листвене

В 1023 или скорее в 1024 г. Мстислав двинулся добывать Киев [224], укрепив свою дружину отрядами, набранными среди подвластных ему народов Северного Кавказа — хазар и касогов. Как повествует летопись, он беспрепятственно достиг стен города, но затем должен был отступить к Чернигову, поскольку киевляне «не прияша его», в очередной раз доказав свою приверженность традиционному обычаю замещения великокняжеского стола согласно родовому старшинству. Черниговцы («северяне»), напротив, поддержали Мстислава, предоставив в его распоряжение воинов городового «полка». В это время Ярослав, по сведениям Повести временных лет, находился в Суздальской земле, где сильный неурожай вызвал голодные бунты среди местного славяно-финского населения. По-видимому, беспорядки быстро приобрели антихристианскую направленность, так как голодными толпами верховодили «волхвы», действовавшие «по дьяволю наущенью и бесованью». Восточнофинские поверья объясняли возникновение стихийных бедствий женским колдовством, поэтому с особым ожесточением мятежники «избиваху старую чадь бабы, ямэ си держат гобино и жито [прячут припасы и хлеб] и голод пущают». Эти «бабы» были смотрительницы (а также, возможно, и вдовые хозяйки) богатых дворов, в том числе княжеских и боярских [225].

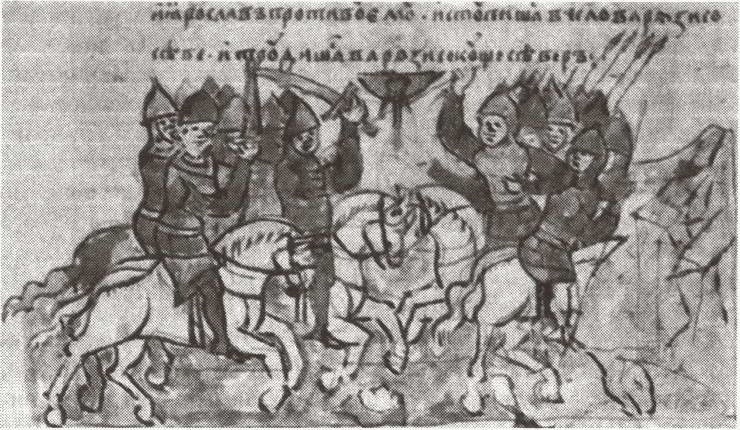

Битва при Листвене. Миниатюра Радзивилловской летописи Энергичными мерами Ярослав восстановил спокойствие в крае. Бунтовщики были рассеяны, «волхвы» переловлены и частью казнены, частью «расточены», то есть сосланы под надзор княжеской администрации. Одновременно Ярослав снесся с волжскими булгарами, прося их продать голодающим хлебные излишки. Булгары открыли житницы, и «идоша по Волзе вси людье в Болгары, и привезоша жито, и тако ожиша». Далее летопись, не считаясь с расстоянием и временем, возвращает Ярослава в Новгород, чтобы он мог послать за море «по варягы», с которыми он затем и выступает на Мстислава. Такой ход событий представляется маловероятным. Скорее всего, «варяжская» дружина сопровождала Ярослава в его походе в Суздальскую землю. Надо полагать, что, получив весть о появлении Мстислава возле Киева, Ярослав сразу повел свое небольшое войско вниз по Днепру на соединение с киевлянами, но был перехвачен Мстиславом у Листвена, севернее Чернигова. Иначе невозможно понять, почему в решающем для него сражении великий князь русский Ярослав противопоставил врагу только кучку наемных «варягов». Летописная новелла под 1024 г. о битве при Листвене, по всей видимости представляющая собой обработку еще одного поэтического произведения Бояна , называет предводителем Ярославовых «варягов» некоего Якуна — красавчика, щеголявшего своим роскошным, вытканным золотом плащом («лудой»). Ученые норманнской школы предпочитают именовать его Хаконом [226], видя в этом человеке скандинавского конунга, возглавившего дружину не то шведских, не то норвежских викингов. Однако еще один Якун, упоминаемый в летописи под 1160 г., — это киевский воевода, что свидетельствует о распространенности имени Якун в славянской среде. Прояснить этническую природу «варягов», сражавшихся под началом Якуна у Листвена на стороне Ярослава, помогает древнерусский нумизматический материал, а именно «малые сребреники» Ярослава, отчеканенные, по-видимому, как раз для того, чтобы расплатиться с «варяжскими» наемниками [227]. Эти монеты интересны для нас по двум причинам. Во-первых, обращает на себя внимание география находок. Хотя сребреники Ярослава и рассеяны по всей Балтике, но основная их масса (около половины от общего числа) обнаружена на южнобалтийском побережье — в славянском Поморье, в том числе в землях вендов-ободритов . А во-вторых, крайне любопытным выглядит изображение на лицевой стороне монет, совершенно необычное для древнерусской монетной чеканки конца X — первой трети XI в. На своих сребрениках, предназначенных для заморских «варягов», Ярослав распорядился «оживить» схематический родовой символ великих русских князей — так называемый «трезубец», или «знак Рюриковичей», — превратив его в падающего (со сложенными крыльями) сокола, который являлся священным символом ободритского племенного союза. Столь красноречивые материальные находки, разумеется, перевешивают малоубедительные филологические догадки относительно «норманнства» Якуна/Хакона, позволяя сделать вывод, что подавляющее большинство «варягов» Ярослава было набрано среди поморских славян, и лишь немногие из них, возможно, были шведами из числа спутников Ингигерд.

Битва при Листвене. Бегство войска князя Ярослава. Миниатюра Радзивилловской летописи

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно