|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого | Автор книги - Сергей Цветков

Cтраница 17

Для закрепления русского влияния в этих землях Владимир построил крепость, названную в его честь Володимерь (Владимир-Волынский) [36]. Западноевропейские хронисты на свой лад увековечили эту победу русского оружия, присвоив Червенской земле (будущей Червоной Руси) название «Лодомерия» (искаженное польское «Влодимерия»). Удача сопутствовала Владимиру и в верхнем Понеманье, где он покорил ятвягов «и взя всю землю их». Здесь также было заложено несколько крепостей. Ятвяжский поход был логическим продолжением «ляшского». В результате Русская земля вплотную прилегла к Польше по всей ее восточной границе. В завещании вдовы князя Мешко I, княгини Оды (около середины 90-х гг. X в.), говорится, что Польша граничит с Русью от земли пруссов на севере и до Кракова на юге. Поход на радимичей

Поход на радимичей преследовал двоякую цель: вернуть Киеву бывших данников и расчистить путь на север, к Новгороду. В отличие от предыдущих сообщений здесь Повесть временных лет вдается в некоторые подробности: «Иде Володимер на радимичи. Бе у него воевода Волчий Хвост, и посла и [его] Володимер перед собою, Волчья Хвоста; срете [встретил] радимичи на реце Пищане [37] [правый приток Сожи], и победи радимиче Волчий Хвост. Тем и русь корятся [смеются над] радимичем, глаголюще: «Пищаньци волчья хвоста бегают». Историки, как правило, воспринимали данный текст с полным доверием, вследствие чего воевода по имени Волчий Хвост прочно обосновался на страницах исторических трудов. Осталось как-то незамеченным, что действительное соотношение между историей и приведенной летописцем поговоркой совершенно обратное, то есть на самом деле не поговорка увенчала исторические события, а, наоборот, летописец выстроил свой рассказ о Волчьем Хвосте, отталкиваясь от знакомой ему поговорки. В украинском песенном фольклоре воспоминание о ней удержалось до второй половины XIX в. Н.И. Костомаров записал в Старобельском уезде любопытную весеннюю песню, в которой фигурирует таинственный персонаж по имени «Пищано, Пищанино», а волк срамит парубков, задирая перед ними хвост: Пищано, Пищанино,

По березi ходило…

Ишов вовк мимо дiвок,

Усiм дивкам шапку зняв,

А парубкам хвiст пiдняв.

Песня была, по-видимому, очень древней, и к XIX в. смысл ее был полностью забыт. «Что такое «Пищано, Пищанино» — непонятно, — пишет Костомаров, — да поющие эту песню могли сказать только, что так поется и более ничего» . Однако фольклорная параллель летописному рассказу налицо. В каком отношении друг к другу они находятся? Костомаров признал совершенно невероятным — и с этим безусловно следует согласиться, — чтобы летопись могла воздействовать на песенное народное творчество. Скорее приходится предположить другое, а именно бытование в Южной Руси XI—XII вв. обрядовой песни, упоминавшей в связи с неким «Пищано» (возможно, каким-то персонажем языческой мифологии) волка и его хвост. Исполняемые под эти распевы обрядовые действа коротко резюмировала известная нам поговорка. Летописец усмотрел в загадочном «Пищано, Пищанино» знакомое ему название реки Пищань, а в победоносном волчьем хвосте, обращающем в бегство «пищаньцев» [38] (участников «пищаньской» мистерии?), — воеводу по имени Волчий Хвост (согласно Новгородской I летописи, в 1019 г. воевода с таким именем сражался на стороне Святополка против Ярослава в битве на Альте). В итоге первоначальная хроникальная запись «иде Володимер на радимичи и победи радимичи на реце Пищане» превратилась в небольшую новеллу с участием нового «исторического лица» — воеводы Волчьего Хвоста и с заключительным moralite в виде юмористической поговорки. Войны с вятичами и волжскими булгарами

На востоке Владимир шел по стопам своего отца и бабки, пытавшихся в 965—969 гг. «примучить» под дань племена и народы Волжско-Окского бассейна. Больших усилий стоило ему покорение вятичей — потребовалось два похода, чтобы поставить их в данническую зависимость от Киева. Но даже после этого Владимир не смог поручить управление Вятичской землей княжему посаднику. Племенные старейшины вятичей цепко держали власть в своих руках, препятствуя действительному слиянию Приокских территорий с Русской землей. В заметке о походе Владимира на булгар опять появляются «исторические» детали и даже прямая речь действующих лиц: «Иде Володимер на болгары с Добрынею, с уем своим, в лодьях, а торки [древнерусское название гузов] берегом приведе на коних: и победи болгары. Рече Добрына Володимеру: «Сглядах колодник [я видел пленников], и суть вси в сапозех. Сим [эти люди] дани нам не даяти, пойдем искать лапотников» [39]. И створи мир Володимер с болгары и роте заходиша [клялись] межю собе, и реша болгаре: «Толи [тогда только] не будеть межю нами мира, оли [когда] камень начнеть плавати, а хмель почнет тонути». И приде Володимер Киеву».

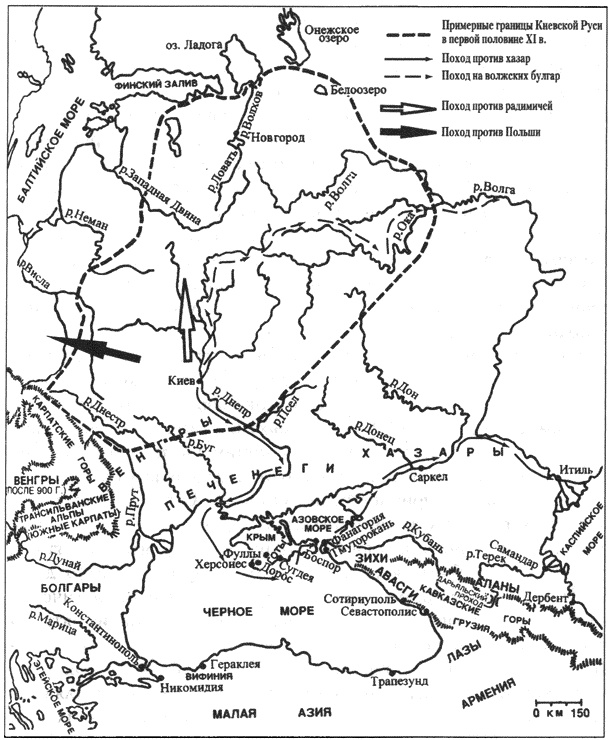

Походы князя Владимира до 986 г. Извлечь из этого текста исторически достоверные факты непросто. Запинка возникает при чтении первой же строки, поскольку древнейшие списки Повести временных лет не указывают прямо, на каких болгар ходил Владимир — волжских или дунайских, а между тем пойти «в лодьях» можно было с одинаковым успехом на тех и других (в Восточном Приазовье обитали еще «черные» булгары, упомянутые в договоре Игоря с греками, но наши летописцы, говоря о «болгарах», никогда не принимали во внимание эту орду). Некоторые летописные редакции, правда, уточняют, что речь идет о «низовых», то есть волжских булгарах, но ценность этих известий невысока, так как, по справедливому замечанию С.М. Соловьева, «слова низовые, или волжские, обличают составителя или переписчика летописи, живущего на севере, следовательно, позднейшего, знавшего только соседей своих, волжских болгар» . Иоакимовская летопись, напротив, отправляет Владимира против болгар дунайских.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно