|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Под черным флагом. Хроники пиратства и корсарства | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 33

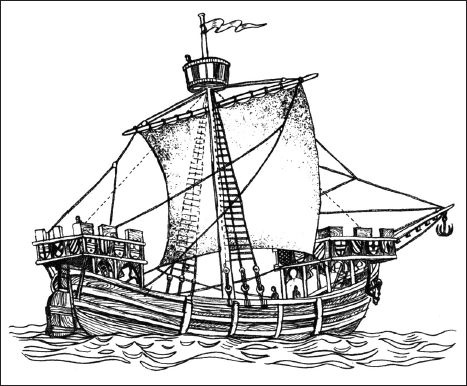

Английский корабль с навесным рулем вместо рулевого весла (Середина XIV в.) В течение дальнейших 60–80 лет был создан союз портовых городов Балтийского и Северного морей, направленный против пиратов и торговых конкурентов, который стал называться Ганзейским или просто Ганзой. По мнению А. Б. Снисаренко, готское слово «ганза» означало «толпа», на средненижненемецком оно стало означать «союз, товарищество». К Ганзе примкнули и некоторые немецкие города, расположенные в глубине Европы на реках, впадающих в Северное и Балтийское моря (Кельн и др.). В 1299 году в Любеке собрались представители Ростока, Гамбурга, Висмара, Люненбурга и Штральзунда. Было заключено соглашение, что «впредь не будут обслуживать парусник того купца, который не входит в Ганзу». Одной из основных целей создания этого союза была организация коллективной защиты от пиратов, в которой участвовало в 1293 году 24 города – члена Ганзы, а к 1367 году число городов – членов Ганзы увеличилось до 77. Именно столько подписей представителей разных городов стояло под письмом Ганзы, в котором союз объявлял войну датскому королю Вольдемару. Торговые представительства ганзейских купцов и значительные немецкие общины имелись в Брюгге (Фландрия), Лондоне, Бергене (Норвегия), Венеции, Стокгольме, Пскове и Новгороде. Ганза устраивала большие ярмарки в Дублине и Витебске, Плимуте и Познани, Осло и Франкфурте, Праге и Нюрнберге, Амстердаме и Нарве, Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы. В период наибольшего расцвета, на рубеже XIV и XV веков, Ганзейский союз объединял несколько сот городов. Во второй половине XV века сформировались четыре части Ганзы, так называемые четверти: вендская во главе с Любеком, в состав которой входили приморские города от Бремена до Грифии – древнего города на реке Реге, на территории нынешнего Щецинского воеводства в Польше; прусско-лифляндская во главе с Данцигом (ныне Гданск); саксонская во главе с Брауншвейгом; прирейнская во главе с Кельном. Впоследствии противоречия между этими четвертями и явились одними из важнейших причин распада Ганзы. Ганзейские купцы чаще всего использовали для перевозки грузов суда типа когг. Ганзейские когги имели длину до 25 метров, а ширину 7–8 метров, высоту борта от киля – до 7,5 метра. Такие суда имели одну мачту с большим почти квадратным парусом. Их грузоподъемность была до 100 ластов (200 тонн). Один ласт равнялся возу зерна, который тянули четыре лошади. В приморских городах севера Европы общепринятым был «данцигский ржаной ласт», соответствующий массе в 2 тонны и занимавший объем более 3 кубических метров. Таким же был и «бременский зерновой ласт», а «гамбургский коммерческий ласт» составлял 3 тонны. На коггах кормовая и носовая надстройки оборудовались амбразурами и зубцами наподобие крепостной стены. В ганзейских городах XIII–XV веков не строили специально военных кораблей. Все торговые суда должны были быть в состоянии отразить нападение неприятеля. По постановлению Ганзы судно в 100 ластов должно было иметь оружия не меньше, чем для вооружения 20 моряков, более крупные – соответственно больше. В дальнейшем на когге водоизмещением 40 ластов в состав экипажа из 15–20 моряков включали еще до 40 воинов, четверть из которых были арбалетчики, часто вооруженные тяжелыми арбалетами для стрельбы на сравнительно большие расстояния. Если судно специально готовилось к военному походу, то число воинов в составе экипажа увеличивалось. В одном из документов Ганзейского союза от 1367 года указывалось, что когги во время войны с Данией должны иметь на борту по 100 вооруженных воинов, а пятая часть их должна быть арбалетчиками. В конце XIV века на корме и носу коггов стали устанавливать орудия (до этого военные когги часто имели метательные машины – баллисты). В дальнейшем для установки орудий стали использовать и верхнюю палубу в средней части судна. Для обеспечения безопасности Ганза часто прибегала к отправке судов в составе конвоев. Так, в 1399 году прусские ганзейские города постановили, чтобы суда для защиты от пиратов плавали только в составе флотилий, состоящих не менее чем из 20 кораблей. Причем перед отплытием все корабельщики должны были присягать в том, что они ни в коем случае не покинут других, не уйдут из состава отряда и будут подчиняться предводителю (адмиралу) флотилии. А балтийские пираты по-своему переделывали попавшие к ним ганзейские суда. Они сносили надстройки и на освободившихся местах устанавливали дополнительные орудия. Очень часто пираты предпочитали коггам быстроходные небольшие суда с малой осадкой. Они свободно входили в устья небольших рек, пробирались по шхерам – узким мелким проливам между прибрежными островами, где большие когги не могли пройти. Уже в 1308 году по инициативе и благодаря хлопотам фламандских и норвежских купцов, в первую очередь в их странах и в ряде других было фактически отменено пиратское «береговое право». Ведь до его отмены каждый феодал, владевший участком побережья моря, считал себя вправе объявлять своей собственностью судно, выброшенное штормом на этот участок, или товары с потерпевшего аварию судна, выброшенные на берег. Теперь владельцы потерпевших крушение судов могли без опаски ремонтировать их и подбирать уцелевшие товары, не отдавая их ни целиком, ни частично владельцу побережья. Но во многих странах, например в Англии, «береговое право» существовало еще не одно столетие. В то же время начало XIV века характерно усилением активности пиратов на Балтике. Вплоть до того, что Бремен был вынужден закрыть свой порт и откупаться от фризских пиратов ежегодной данью в 1400 марок серебром, так как они заняли подходы к устью реки Везер, на которой расположен Бремен, и грабили все суда, прибывавшие в город и убывавшие из города. В 1338 году авторитетные члены Ганзы – города Висмар, Гамбург, Любек и Росток – заключили союз с рядом северогерманских княжеств, чтобы сокрушить пиратов. Но многие германские князья, подписавшие договор, вступили в сговор с разбойниками. Они, получая деньги от Ганзы, делились ими с пиратами и вместе с тем получали часть пиратской добычи. Некоторые историки предполагают, что часть балтийских пиратов состояли на службе у германского императора, датского и английского королей в виде их каперов, то есть пиратов, получивших право нападать и грабить врагов своих хозяев-монархов или владетельных князей, отчисляя хозяевам установленную часть добычи. А. Б. Снисаренко утверждает, что само слово «капер» произошло от латинского capio – «завладевать, захватывать». Отсюда и появившееся в Средневековье голландско-немецкое kappen – «разбойничать на море», французское capee г – «лежать в дрейфе» (например, поджидая добычу, то есть, по существу, сидеть в засаде). Естественно, что каперы чувствовали себя как бы более защищенными, чем обыкновенные вольные пираты, так как находились фактически на государственной службе. Короли и князья ценили каперов, поступивших к ним на службу, потому что, не расходуя средств на снаряжение пиратских кораблей, получали доходы от пиратства.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно