|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 82

Вопрос о первых русских на Камчатке детально исследовал историк Б. П. Полевой. В 1961 г. ему удалось обнаружить челобитную казачьего десятника И. М. Рубца, в которой он упомянул о своем походе «вверх реки Камчатки». Позже изучение архивных документов позволило Б. П. Полевому утверждать, «что Рубец и его спутники смогли провести свою зимовку 1662–1663 гг. в верховьях р. Камчатки» (33, с.35). Он относит к Рубцу и его товарищам и сообщение И. Козыревского, которое упомянуто выше.

Камчадалы В атласе тобольского картографа С. У. Ремезова, работу над которым он закончил в начале 1701 г., на «Чертеже земли Якутцкого города» был изображен и полуостров Камчатка, на северо-западном берегу которого у устья р. Воемля (от корякского названия «Уэмлян» — «ломаная»), то есть у современной р. Лесной было изображено зимовье и рядом дана надпись: «Р. Воемля. Тут Федотовское зимовье бывало». По сообщению Б. П. Полевого, лишь в середине ХХ в. удалось выяснить, что «Федотов сын» — это беглый колымский казак Леонтий Федотов сын, который бежал на р. Блудную (теперь р. Омолон), откуда перешел на р. Пенжину, где в начале 60-х гг. ХVІІ в. вместе с промышленником Сероглазом (Шароглазом) некоторое время держал под своим контролем низовье реки. Позже он ушел на западный берег Камчатки, где и поселился на р. Воемле. Там он контролировал переход через самую узкую часть Северной Камчатки с р. Лесной (р. Воемли) на р. Карагу. Правда, данных о пребывании Леонтия «Федотова сына» на р. Камчатке Б. П. Полевой не приводит. Возможно, у И. Козыревского сведения об обоих «Федотовых сыновьях» и слились вместе. Тем более что по документам в отряде Рубца сбором ясака ведал целовальник Федор Лаптев. Подтверждаются сведения С. П. Крашенникова о пребывании на Камчатке участника похода Дежнева «Фомы Кочевщика». Оказалось, что в походе Рубца «вверх реки Камчатки» участвовал Фома Семенов Пермяк, по кличке «Медведь» или «Старик». Он приплыл с Дежневым на Анадырь в 1648 г., потом неоднократно ходил по Анадырю, с 1652 г. занимался добычей моржовой кости на открытой Дежневым Анадырской корге. А оттуда осенью 1662 г. он пошел с Рубцом на р. Камчатку. Нашел подтверждение и рассказ Крашенинникова о распрях среди русских казаков из-за женщин в районе верховьев Камчатки. Позже анадырские казаки упрекали Ивана Рубца в том, что он во время дальнего похода «с двумя бабами… всегда был… в беззаконстве и в потехе и с служилыми и торговыми и с охочьими и с промышленными людьми не в совете о бабах» (33, с.37). Сведения Миллера, Крашенинникова, Козыревского о пребывании первых русских на Камчатке могли относиться и к другим казакам и промышленникам. Б. П. Полевой писал, что известие о лежбищах моржей на побережье южной части Берингова моря было получено впервые от казаков группы Федора Алексеева Чюкичева — Ивана Иванова Камчатого, ходившей на Камчатку из зимовья в верховьях Гижиги через северный перешеек с р. Лесной на р. Карагу «на другую сторону» (33, с. 38). В 1661 г. вся группа погибла на р. Омолон при возвращении на Колыму. Их убийцы — юкагиры бежали на юг. Отсюда, возможно, исходят рассказы об убийстве русских, возвращавшихся с Камчатки, о которых упоминает Крашенинников. Полуостров Камчатка получил свое название от р. Камчатки, пересекающей его с юго-запада на северо-восток. А название реки, по авторитетному мнению историка Б. П. Полевого, с которым соглашается большинство ученых, связано с именем енисейского казака Ивана Иванова Камчатого, который упоминулся ранее. В 1658 и 1659 гг. Камчатый дважды из зимовья на р. Гижиге проследовал на юг для разведывания новых земель. По Б. П. Полевому, он, вероятно, прошел западным берегом Камчатки до р. Лесной, впадающей в залив Шелихова у 59° 30 с.ш. и по р. Караге достиг Карагинского залива. Там же были собраны сведения о наличии большой реки где-то на юге. В следущем году из Гижигинского зимовья вышел отряд из 12 человек во главе с казаком Федором Алексеевым Чюкичевым. В составе отряда был и И. И. Камчатый. Отряд перешел на Пенжину и проследовал на юг, на реку, впоследствии названную Камчаткой. Возвратились казаки на Гижигу только в 1661 г. Любопытно, что по прозвищу Ивана Камчатого получили одинаковое название «Камчатка» две реки: первая — в середине 1650-х гг. в системе р. Индигирки — один из притоков Падерихи (теперь р. Бодяриха), вторая — в самом конце 1650-х гг. — крупнейшая река совсем еще малоизвестного в то время полуострова. А сам этот полуостров стали именовать Камчаткой уже в 90-х г. ХVІІ в. (33, с.38).

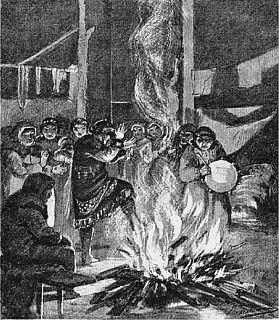

Шаманы у коряков На «Чертеже Сибирская земля», составленном по указу царя Алексея Михайловича в 1667 г. под руководством стольника и тобольского воеводы Петра Ивановича Годунова, была впервые показана р. Камчатка. На чертеже река впадала в море на востоке Сибири между Леной и Амуром и путь к ней от Лены морем был свободен. Правда, на чертеже не было даже намека на Камчатский полуостров. В Тобольске в 1672 г. был составлен новый, несколько более подробный «Чертеж Сибирские Земли». К нему был приложен «Список с чертежа», который содержал указание на Чукотку, и в нем впервые упоминаются реки Анадырь и Камчатка: «… а против устья Камчатки реки вышол из моря столп каменной, высок без меры, а на нем никто не бывал» (28, с.27), то есть не только указано название реки, но и даны некоторые сведения о рельефе в районе устья. В 1663–1665 гг. упоминавшийся ранее казак И.М. Рубец служил приказчиком в Анадырском остроге. Историки И. П. Магидович и В. И. Магидович считают, что именно по его данным течение р. Камчатки, в верховьях которой он зимовал в 1662–1663 гг., на общем чертеже Сибири, составленном в 1684 г., указано довольно реалистично. Сведения о р. Камчатке и внутренних районах Камчатки были известны в Якутске задолго до походов якутского казака Владимира Васильевича Атласова, этого, по словам Александра Сергеевича Пушкина, «камчатского Ермака», который в 1697–1699 гг. фактически присоединил полуостров к Российскому государству. Об этом свидетельствуют документы Якутской приказной избы за 1685–1686 гг. В них сообщается, что в эти годы был открыт заговор казаков и служилых людей Якутского острога. Заговорщикам ставилось в вину то, что они хотели «побить до смерти» стольника и воеводу Петра Петровича Зиновьева и градских жителей, «животы их пограбить», а также «пограбить» торговых и промышленных людей на гостином дворе. Кроме того, заговорщиков обвиняли в том, что они хотели захватить в Якутском остроге пороховую и свинцовую казну и бежать за «Нос», на реки Анадырь и Камчатку. Значит, казаки-заговорщики в Якутске уже знали о Камчатке и собирались бежать на полуостров, по-видимому, морским путем, о чем свидетельствуют планы «бежать за нос», то есть за полуостров Чукотка или восточный мыс Чукотки — мыс Дежнева, а не «за Камень», то есть за хребет — водораздел между реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, и реками, текущими в дальневосточные моря (29, с.66). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно