|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 72

Обследование Амура продолжила экспедиция под руководством видного землепроходца Ерофея Павловича Хабарова-Святитского, крестьянина из-под Устюга Великого. Вся его жизнь — это сплошное великое приключение, благо Сибирь ХVІІ в. предоставляла для этого все возможности. Уже в 1629 г. он с пятью покручениками плавал на промысел по таймырской р. Волочанке, близ устья которой находилось Хетское (Хатангское) зимовье, где в течение года Хабаров был целовальником— сборщиком таможенной пошлины. В июле 1630 г. по решению мангазейской мирской общины (собрания торговцев, промышленников и ремесленников) он был отпущен в Москву для доставки челобитной с жалобой всей общины на мангазейского воеводу Г. И. Кокорева: «А у кого, у нашей братии, — писал от имени всей общины Ерофей Хабаров, — что не сведает какого товарца доброго или соболи, то все грабит: и как стала наша государьская дальняя вотчина, Мангазейская землица, и таких, государь, нестерпимых бед нам, сиротам твоим, и иноземцам таких грабительных продаж и обид отнюдь ни от кого не бывало».

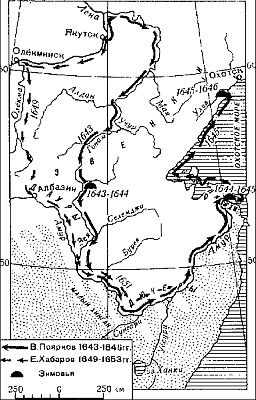

Пути первопроходцев В. Пояркова и Е. Хабарова Проявив недюжинную храбрость, он не побоялся представить список из 83 лиц, претерпевших от лихоимства Кокорева, и указать конкретно, на какую сумму пострадал каждый купец или промышленник. Хабаров жалуется, что Кокорев отнимал даже «образы и книги и четьи и певчие и святцы, не оставил чему перекреститься и по чему имя божие прославить, во всем мангазейском городе не оставил ни у какого человека ни постели, ни одежи, ни подушонка: все выбрал себе» (38, с.194, 195). В 1632 г. Хабаров, бросив семью, прибыл на Лену. Он сразу стал проведывать, «каков хлеб родится и какова соль и варничное строенье», открыл соль-самосадку на Вилюе, а потом на устье р. Куты, откуда посылал в Енисейск «соляной опыт» (образцы соли). Там же на Куте он нашел места, пригодные для пашни, и там же «на пустом месте, где и русские люди мало бывали», он завел соляную варницу и пашни многие распахал и мельницы устроил и всякие заводы завел «своим пожичишком» (38, с.213). В 1633 г. он, используя наемную рабочую силу, организовал в устье р. Куты солеварню, вырабатывавшую за год сотни пудов соли (10, с.130, 144). В 1641 г. его заимка состояла из 26 десятин, в том числе «паханой земли, что было сеяно под рожью к нынешнему 149 году… 8 дес., под яровым хлебом — десятина, и что посеяно ко 150 году — 3 дес., а сверх той паханой земли, пашенных мест — 3 дес., да пашенного лесу 5 дес., да в лугах — 6 дес. под сенными покосы» (39, с.213). В том же 1641 г. Хабаров испросил разрешение перебраться на новое место, на устье Киренги, и завести там пашню, причем отказался от обычной ссуды, положенной от казны при распахивании сибирской целины. После первого льготного года он обязался пахать десятую десятину на государя и засеивать ее собственными семенами — это была как бы арендная плата за землю. Он вел хозяйство широко, используя наемных работников, имел лошадей, на которых пахал, а также занимался извозом на Ленском волоку. У него был приказчик, который в 1645 г. строил для него мельницу и нанимал работников. Хабаров торговал хлебом в таком объеме, что это ставило его в ряды наиболее крупных торговых людей Якутского уезда. Об объемах его торговых операций свидетельствуют такие факты: в 1641 г. он дал взаймы торговому человеку Ивану Сверчкову 600 пудов муки, в следующем году он продал в Якутске 300 пудов. Первый якутский воевода Петр Головин реквизировал у него «на государев обиход», то есть в пользу казны, 3000 пудов. Кроме занятий земледелием он продолжал вести торговые операции и давал деньги в рост. Таким образом, Хабаров — это крупный по тому времени хозяин-предприниматель, который в 1649 г. вложил и немало собственных денег в организацию и снабжение своей экспедиции на Амур. Якутский воевода П. П. Головин разорил его: отнял у него весь хлеб, забрал в казну соляную варницу, заточил в тюрьму. Освободился из заточения он только в конце 1645 г., потеряв немало своих денег. На его счастье, Головин был заменен в 1648 г. другим воеводой Дмитрием Андреевичем Францбековым. Встреча нового воеводы с Хабаровым состоялась в Илимском остроге в марте 1649 г. Узнав об итогах экспедиции Пояркова, Хабаров попросил разрешения организовать новую экспедицию на Амур. Францбеков выдал Хабарову в кредит казенное военное снаряжение, в том числе несколько пушек и пищали, сельскохозяйственные орудия. Из своих личных средств новый воевода под ростовщические проценты выдал деньги всем участникам новой экспедиции и выделил для нее суда якутских промышленников. После окончания формирования хабаровского отряда из 70 человек воевода снабдил его хлебом, отняв его у тех же промышленников, и выдал Хабарову 6марта 1649 г. наказную память. Все эти незаконные поборы и конфискации вызвали волнения в Якутске. Но Францбеков арестовал главных зачинщиков. В ответ промышленники послали в Москву челобитные и доносы на воеводу. Правда, к этому времени (осенью 1649 г.) Xабаров уже отплыл из Якутска, поднялся вверх по Лене и Олекме и к концу лета дошел до устья Тугира (теперь Тунгир). Он выбрал для проникновения в Даурию путь по так называемому Тугирскому волоку. Путь этот шел по притоку Лены Олекме. А плавание по последней было затруднено из-за обилия на реке порогов и «шивер больших многих». Пробиваясь сквозь хребет, Олекма образует 10 порогов. Правда, сами пороги хоть и затрудняли плавание, но были доступны «водяным и большим судам». А за порогами по реке «ход судовой добрый». По Тугиру отряд Xабарова добрался до р. Нюгзи (Нюгчи) или Нюзи (Нюнчи). От Нюгзи шел волок «через хребет итти на нартах до Амура 12 дней» (по другим сведениям, «с ношами пешего ходу» 8 дней) (6, с.130). В январе 1650 г. отряд двинулся на нартах к югу вверх по Тугиру, перевалил отроги Олекминского Становика и весной того же года добрался до р. Урки (или Уры), впадающей в Амур. Там делали суда и спускались в самый Амур. Другой вариант волокового пути вел на р. Амазар, впадающую в Амур несколько выше Урки. Это была маловодная река с порогами и шиверами, на которых приходилось разгружать суда и переносить грузы по берегу. Продолжительность пути от устья Олекмы через Тугирский волок до Амура была равна почти 12 неделям. По другим сведениям, этот путь можно было пройти за 8 недель. Тугирский волок, которым прошел Xабаров, сыграл главную роль в дальнейшем завоевании Даурии, что и вызвало вскоре борьбу за него с маньчжурами. Уже в 1649 г. здесь существовало русское зимовье, откуда производилось дальнейшее обследование пути на Амур. В 1653 г. для закрепления на волоке там был основан Тугирский острог, складочное место и пристанище на пути к Амуру. В следующем году приказному человеку Онуфрию Степанову, сменившему Xабарова, было велено поставить острог на устье Урки, но «драки сильные от богдойских людей (то есть с маньчжурами. — М.Ц.)» не позволили укрепиться на этом пути. Разгром казаков отряда Степанова в 1658 г., о котором расскажем позже, и основание Нерчинска в качестве центра русского влияния в Даурах способствовали тому, что Тугирский острог уже в первой половине 60-х гг. потерял свое значение и был заброшен. Около 1670 г. китайские власти попытались поставить под Тугирским волоком свой острог, чтобы оттуда перейти на Олекму и той рекою вторгаться в русские владения. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно