|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 51

Приблизительно в 54 милях к юго-востоку от этого мыса экспедиция стала на зимовку и из плавника построила на берегу бухты Симса избу. По крайней мере 3 человека погибли во время зимовки. Летом часть зимовщиков на лодке переплыла на северный остров группы Фаддея (к востоку от бухты Симса) и, вероятнее всего, также погибла. В 1975 г. отечественный полярный географ В.А. Троицкий, проведший летом 1971 г. раскопки и затем сделавший анализ документов XVII в., предложил другую версию происхождения найденных на Таймыре материальных остатков. Он полагал, что найденные предметы принадлежали экспедиции, которая на двух кочах в 40-х гг. XVII в. вышла в море с грузом пушнины, собранной в бассейне р. Лены, и направилась на запад. У северо-восточного побережья Таймыра потерпели крушение один за другим оба коча, а оставшиеся в живых мореходы проследовали на юг, пытаясь выйти в обитаемые места. Подтверждением этой гипотезы служит множество мехов — целый склад, обнаруженный на берегу бухты Симса; а также отсутствие среди найденных вещей предметов, предназначенных для массового обмена на меха или для снабжения промысловых зимовий. В книгах и документах XVII в. неоднократно сообщается о случаях плавания судов с грузом собранной пушнины — «меховой казной» из района устьев Колымы, Ингидирки, Яны и других рек северо-востока Сибири к устью Лены. О плавании русских в XVII в. к Таймыру с востока писал голландский географ Николас Витсен в своем сочинении «Северная и Восточная Татария». В свете всего этого версия В. А. Троицкого является, на наш взгляд, более обоснованной, чем ранее высказываемые. В любом случае таймырские находки свидетельствуют о героическом плавании русских торговцев и промышленников в тяжелейших ледовых условиях на морских кочах в первой трети XVII в. в таких районах Арктики, где до этого не проходили другие суда. (18, с.268). Xотя всегдашними снегами

Покрыта северна страна,

Где мерзлыми Борей крылами

Твои взвевает знамена;

Но бог меж льдистыми горами

Велик своими чудесами:

Там Лена чистою водой

Как Нил народы напаяет

И бреги наконец теряет,

Сравнившись морю широтой.

Михаил Ломоносов Жившие по Нижней Тунгуске эвенки-буляши, которые посещали Туруханск для обмена пушнины на русские промышленные товары, рассказывали, что к востоку от верховьев этого крупного правого притока Енисея течет другая великая река Елюенэ, на которой живут разные народы. То были первые смутные известия о якутах. Само название этой реки по-эвенкийски означает «Большая река», «угодна и обильна». Казаки и промышленники стали называть ее Леной (18, с.269). Выдающуюся роль в открытии Лены сыграл промышленник Пенда (Пянда). Подлинные «скаски» Пенды и даже их копии не сохранились. Через 100 и более лет сведения о самом первопроходце и о его странствованиях по Лене собрали в Енисейском крае и Якутии, расспрашивая прямых потомков первых землепроходцев-мангазейских и енисейских казаков и промышленников, участники академического отряда Великой Северной экспедиции 1733–1743 гг., организованной русским правительством, академики историк Герард Фридрих Миллер и натуралист Иоганн Георг Гмелин. Им удалось выяснить, что Пенда появился среди промышленников — «гулящих людей» в Мангазее около 1619 г. «Пянда (Пенда)» — это прозвище. По сообщению историков И.П. Магидовича и В. И. Магидовича, слово это обозначает опушку подола ненецкой малицы— неразрезанной одежды из оленьего меха шерстью внутрь — разноцветным собачьим мехом. Эти же историки считают, что ныне документально доказано: великого землепроходца, скорее всего, звали Демид Софонович (18, с.268). Пенда прибыл в Мангазею из Енисейского острога и, собрав промышленную артель из 40 человек, прошел с ней «на промыслы», то есть для добычи пушнины охотой и обмена ее на товары, в Туруханск. В 1620 г. Пенда во главе своей артели промышленников на стругах поплыл вверх по Нижней Тунгуске. Далее приведем отрывок из той части дневника академика И. Г. Гмелина, где говорится о проведенных им исследованиях в Якутске и Якутии, тем более что ученый рассказывает и о побудительных мотивах, которыми руководствовался Пенда в своих необычайных путешествиях: «Теперь мог бы я закончить эту книгу. Но так как я из Якутска еще не вернулся, то должен вернуться к тому пути, который я сделал уже сюда. В этом должен мне помочь один русский предприниматель, который, как говорят изустные рассказы мангазейских казаков, передававшиеся от отца к сыну, впервые открыл отсюда якутские местности. Пенда, некий русский гулящий человек, хотел с 40 человеками, частью в России, частью в Сибири собравшегося народа искать свое счастье в Сибири, ибо он так много о захвате земель слышал и свое имя, тоже как и другие, о чьих больших делах рассказывали, хотел сделать знаменитым. Он приходит на Енисей, идет по нему вниз до Мангазеи (видимо, речь идет о Новой Мангазее, то есть о Туруханске. — М.Ц.), слышит там, что Нижняя Тунгуска, которая невдалеке выше в него впадает, очень заселена чуждыми народами и что против ее начала есть другая очень большая река, по которой тоже много народов живет. И вскорости он решает идти вверх по этой реке и всю эту страну исследовать. Он строит себе необходимое для этого число судов, но в первое лето доходит не далее, чем область Нижней Кочомы реки. Вслед за тем тунгусы преградили ему дорогу сваленными через реку многими могучими деревьями и не пропустили его суда.

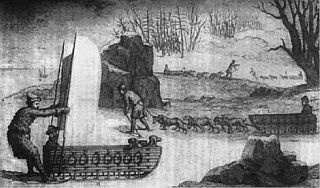

Езда в Сибири на нартах с парусом и на нартах, влекомых собачьей упряжкой. Гравюра из книги Н. Витсена, 1692 г. Он должен был, таким образом, решиться провести зиму в той же самой области, для чего он и построил себе хижину, чтобы жить в ней, которая еще и в настоящее время известна под именем Нижнего Пендина зимовья. (И. П. и В. И. Магидовичи считают, что встреченный Пяндой затор плавника выше устья Илимпеи, левого притока Нижней Тунгуски, у порогов имел естественное происхождение, а русские подумали, что это дело рук тунгусов. Зимовье, поставленное несколько выше порогов, еще в середине XVIII в. местные жители называли Нижним Пендиным. — М. Ц.) (18, с.270). Тунгусов, однако, не остановила даже и хижина, и они делали частые набеги на нее. Но Пенде было не трудно отгонять их обратно огнестрельным оружием, которым он был вооружен, так часто, как он этого хотел, поскольку они не имели ничего другого, кроме лука и стрел. Следующим летом он отправился опять на суда. Но чем далее тунгусы прошлой зимой были им отогнаны назад и чем более они узнавали его силу, тем более считали они в высшей степени необходимым препятствовать во всех его предприятиях, чтобы он не мог приблизиться к ним еще ближе и стать полным хозяином над ними. Они мучили его так, что он летом никак не мог дойти до Средней Кочомы и был вынужден снова остановиться и построить хижину, в которой прожил всю зиму. Она известна под именем Верхнего Пендина зимовья. (Это зимовье располагалось немного ниже Средней Кочемы — у 62 градуса с. ш. всего на несколько десятков км выше по реке от Нижнего Пендина зимовья. — М.Ц.) |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно