|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Повседневная жизнь московских государей в XVII веке | Автор книги - Людмила Черная

Cтраница 79

Издания Печатного двора царь мог брать в свою библиотеку в неограниченном количестве, поэтому, в частности, среди книг Федора Алексеевича более десятка экземпляров «Учения и хитрости ратного строения пехотных людей». Помимо печатных книг, в царском книжном собрании было много рукописных произведений и различных «тетрадей». Их число на протяжении XVII столетия также постоянно возрастало. Множество книг переводилось с латыни, польского, немецкого и других языков. Так, по заказу Алексея Михайловича переводчик Посольского приказа Николай Гаврилович Милеску-Спафарий составил по греческим и русским источникам «Хрисмологион» и «Василиологион», в которых содержались жизнеописания четырех великих монархий древности и «великих князей и государей царей российских». Помимо пропаганды идеи божественного происхождения царской власти, ставшей парадигмой придворной культуры и общим местом всех придворных книг, Спафарий уделил большое внимание борьбе христианских стран с турецким владычеством.

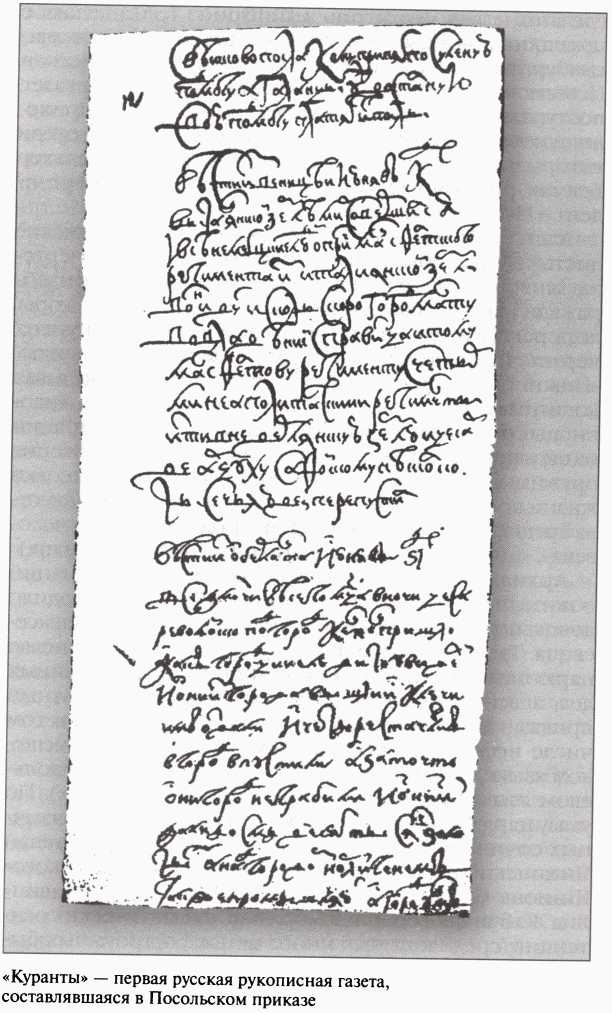

Государь имел задумку продолжить составление «Степенной книги», содержащей родословие русских великих князей и царей. Для ее осуществления 3 ноября 1657 года был создан Записной приказ. Однако назначенный его главой дьяк Тимофей Кудрявцев с работой не справился, хотя обращался и в приказы, и к частным лицам с просьбой предоставить материалы по истории Смутного времени. В 1659 году его сменил дьяк Григорий Кунаков, у которого дела пошли успешнее, поскольку он знал, где могут храниться документы и воспоминания о Смуте, и планировал привлечь материалы из Посольского и Разрядного приказов, Казенного двора и других учреждений, а также монастырских библиотек Но вскоре руководитель приказа заболел и отошел от дел, а через несколько лет умер. Последний сохранившийся документ Записного приказа датирован 18 мая 1659 года, а затем приказ прекратил существование. Типичным заказом Алексея Михайловича можно считать перевод с польского языка сборника нравоучительных рассказов «Великое зерцало»; над ним работали переводчики Посольского приказа С. Лаврецкий, Г. Кульчицкий, И. Гудайский, Г. Дорофеев, И. Васютинский под контролем царского духовника Андрея Савинова. Церковно-учительная литература волновала Тишайшего более всех других жанров, поэтому можно предположить, что один из многочисленных переводов сборника богородичных легенд «Звезда пресветлая» в 1668 году был инициирован самим государем или, по крайней мере, известен ему. При Алексее Михайловиче значительно возросло также количество переводов статей из европейских газет и «летучих листков». Знаменитые «Куранты» («вестовые письма»), известные с самого начала XVII века, с 1621 года составлялись дьяками Посольского приказа («курантелыциками») регулярно, и европейские события всё быстрее становились известны при русском дворе. Сохранились и по большей части опубликованы сделанные для «Курантов» выписки из голландских и немецких почтовых недельных ведомостей, а также из гамбургских, «цесарских», краковских газет и листков. Помимо регулярно выписываемых зарубежных газет, поступавших в Посольский приказ с 1631 года, приходили новости от иностранных корреспондентов, среди которых были голландец Исаак Масса, швед Мельхер Бекман, рижанин Юстус Филимонатус, шведский резидент в Москве Петер Крусбьёрн.

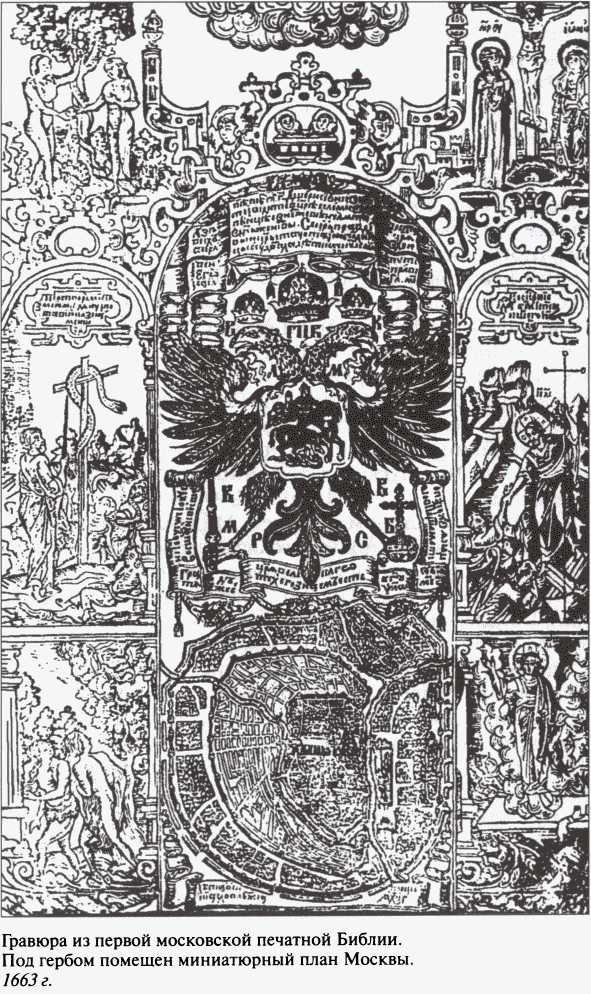

Алексея Михайловича интересовали и «фряжские листы» — гравюры, а также западноевропейские чертежи, живописные географические карты, которые изображали как бы с высоты птичьего полета здания, горы, леса, реки, жителей и т. п. Впоследствии по образцу этих чертежей делали карты в Москве («Чертеж всего света», «Новой Сибирской чертеж» и др.). Государь заказывал копии западных гравюр для своих детей, царские живописцы срисовывали для «потешных» книг иллюстрации из европейских гравированных изданий (изображения оружия, доспехов и приемов боя, бытовые зарисовки жизни крестьян, сцены охоты, фантастические существа средневековых космографий вроде «морского человека», «морской девицы», диковинные животные и пр.). Архивные документы сохранили массу упоминаний о пополнении царской библиотеки, что происходило довольно часто, особенно в правление Федора Алексеевича. Так, в 1681 году князь Н. И. Одоевский прислал царю пять книг из ликвидированного приказа Тайных дел, а вскоре после того монарх посетил Печатный приказ, где указал взять из хранилища 13 книг, в том числе несколько иностранных («Политику» на чешском языке, «Требник киевский», жития святых на польском языке, сочинения Лазаря Барановича и др.). По указу царя Федора также переводилось много иноязычных сочинений. К примеру, в 1678–1681 годах Степан Чижинский перевел с латыни «Двор цесаря турецкого» Шимона Старовольского и «Выдание о добронравии» Яна Жабчица — сборник морально-дидактических сентенций, среди которых много метких, остроумных бытовых зарисовок, а также «Книгу о луне и всех планетах небесных» — «Селенографию» Яна Гевелия, изданную в Гданьске в 1647 году. В «Селенографии» излагались основы гелиоцентрической системы мира по Копернику, что осуждалось Церковью даже в следующем столетии. Если предположить, что Федор Алексеевич был знаком с теорией Коперника, то его представления об устройстве Вселенной соответствовали уровню самых передовых научных познаний того времени. Мы также можем предполагать, что юный царь читал сочинения по истории Польши («Хронику» Матея Стрыйковского, летопись Павла Пясецкого, повесть о короле Владиславе и др.), трактат по философии истории «О государстве» Андрея Модржевского, сочинение «Причины гибели царств» и многие другие переведенные, порой не по одному разу, книги. Скорее всего, по желанию Федора было осуществлено несколько переводов иностранных изданий по коневодству, что неудивительно, принимая во внимание любовь молодого царя к лошадям (правда, подобные переводы могли заказать и другие «лошадники», которых было немало среди царского окружения; например, князья Черкасские славились своими великолепными скакунами). В придворном кругу были популярны описания путешествий по Индии, Алжиру, Персии, Палестине. Краткие сведения о Европе, Азии, Африке и Америке царь и его двор могли почерпнуть из очерка, озаглавленного «Перевод с книги, именуемой Водный мир, сиречь краткое описание обретения первого морского корабельного ходу и новых незнаемых земель, также описание о всех государствах», скорее всего, переведенного с голландского, поскольку несколько раз приводится в пример Амстердам. Отличием царской библиотеки от книжных собраний придворных было скорее не обилие печатных или переводных рукописных книг (поскольку печатались по большей части богослужебные и церковно-учительные книги), а наличие западноевропейских изданий с великолепными гравюрами и русских рукописных книг с миниатюрами, изготовленных специально для поднесения царю: первые были перед глазами будущих правителей России с самого детства, а вторые играли очень важную роль — были призваны возвеличивать династию. Традицию, заложенную в XVI столетии Лицевым летописным сводом и Степенной книгой, продолжили уникальные рукописные фолианты времен Алексея Михайловича, прославлявшие Романовых.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно