|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Артиллерия Вермахта | Автор книги - Андрей Харук

Cтраница 21

Создание и развитие системы ПВО территории рейха поглощало огромные ресурсы. Не говоря уж о тысячах стволов артиллерии и десятках тысяч солдат, она потребляла 1/3 производства оптической промышленности (прицелы для орудий) и около половины продукции радиотехнической отрасли (радары и средства связи). Естественно, руководство рейха, особенно во второй половине войны, пыталось экономить, выкраивая необходимые для фронта ресурсы. Например, к службе в зенитных частях массово привлекали юношей допризывного возраста (что интересно, во время службы с ними продолжали проводить школьные занятия). Большинство зенитных батарей прикрытия тыла было лишено собственных транспортных средств, что высвобождало для фронтовых частей тягачи. Мобильность же зенитных подразделений пытались повысить, применяя железнодорожный транспорт. На платформы монтировали все существующие типы зениток, включая и 128-мм спарки. Легкие, 20-мм и 37-мм орудия на платформах часто защищали бетонными кольцами. Применение железнодорожных установок в системе ПВО было вполне оправданным, поскольку прикрываемые объекты — промышленные центры, порты и пр. — обладали развитой железнодорожной сетью, облегчавшей маневр огневых средств. По одному моторизованному зенитному артполку вошло в состав 1-го и 2-го парашютных корпусов, входящих в 1-ю парашютную армию, подчиняющуюся командованию люфтваффе. Эти полки имели по три дивизиона. А в самом конце войны дивизионы зенитной артиллерии люфтваффе, снятые с прикрытия промышленных центров, вошли в состав формируемых в экстренном порядке «именных» дивизий. В частности тяжелые дивизионы зениток получили пехотныедивизии «Берлин» и «Дёберитц», танковые «Ютербог» и «Шлезиен». Основные артсистемы вермахта

На вооружении вермахта находилось несколько десятков типов артиллерийских орудий различного назначения, к которым во время Второй мировой войны прибавились десятки типов трофейных артсистем. Более-менее подробно описать их всех в рамках данного издания не представляется. Поэтому остановимся на основных образцах, прежде всего, германского производства, составляющих штатное вооружение вермахта Дивизионная артиллерия 105-мм легкая полевая гаубица leFH 18

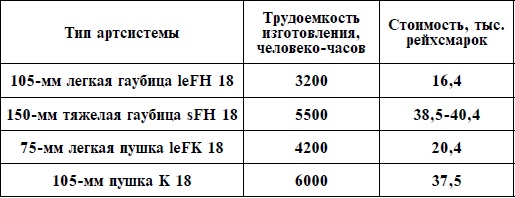

1 июня 1927 г. Отдел вооружений сухопутных войск (Heerswaffenamt) принял решение о начале разработки усовершенствованного варианта стандартной 105-мм гаубицы leFH 16. Работы над гаубицей велись концерном «Рейнметалл». Уже в ходе разработки стало ясно, что орудие будет по-настоящему новым, а не просто модификацией предыдущего образца. Главные усовершенствования были продиктованы требованиями военных увеличить дальность стрельбы и угол горизонтальной наводки. Для решения первой задачи применили ствол большей длины — первоначально 25 калибров, а в окончательном варианте — 28 калибров. Вторую задачу решили, применив лафет новой конструкции, базировавшийся на аналогичном узле не пошедшей в серию 75-мм дальнобойной пушки WFK. К 1930 г. разработка новой гаубицы была завершена, и начались испытания. И проектирование, и испытания проводились в обстановке строгой секретности. Дабы замаскировать факт создания новой артсистемы, она получила официальное наименование 10,5 cm leichte Feldhaubitze 18–10,5-см легкая полевая гаубица обр. 1918 г., или сокращенно leFH 18. Официально же орудие приняли на вооружение 28 июля 1935 г. Валовое производство гаубиц le.F.H.18 началось в 1935 г. Поначалу его осуществлял завод «Рейнметалл-Борсиг» в Дюссельдорфе. Впоследствии выпуск гаубиц наладили на предприятиях в Борсигвальде, Дортмунде и Магдебурге. К началу Второй мировой войны вермахт получил свыше 4 тысяч leFH 18, а максимальное месячное производство составило 115 единиц. Представляется интересным сопоставить трудоемкость изготовления и стоимость полевых орудий, производимых в то время в Германии:

Как видим, по экономическим показателям leFH 18 существенно превосходила не только более тяжелые артсистемы (что вполне логично), но и даже 75-мм пушку. Ствол новой гаубицы был длиннее, чем у предшественницы (leFH 16) на 6 калибров. Его длина составляла 28 калибров (2941 мм). То есть, по этому показателю leFH 18 вполне можно отнести к гаубицам-пушкам. В конструктивном отношении ствол представлял собой моноблок с навинченной затворной частью. Затвор — клиновой горизонтальный. Нарезка ствола правосторонняя (32 нареза). Противооткатное устройство — гидравлическое (накатник — гидропневматический). Благодаря более длинному стволу удалось существенно улучшить баллистические характеристики — начальная скорость снаряда при применении самого мощного заряда составила 470 м/с против 395 м/с у leFH 16. Соответственно, возросла и дальность стрельбы — с 9225 до 10675 м. Как уже отмечалось, в leFH 18 применен лафет с раздвижными станинами. Последние имеют клепаную конструкцию, прямоугольное сечение и оборудованы сошниками. Применение такого лафета позволило увеличить угол горизонтальной наводки по сравнению с leFH 16 в 14(!) раз — с 4° до 56°. Немного увеличился и угол горизонтальной наводки — до +42° против +40°. В предвоенные годы подобный угол считался вполне приемлемым для гаубиц. Как известно, за все приходится платить. Вот и за улучшение огневых данных пришлось заплатить весом. Масса le.F.H.18 в походном положении возросла по сравнению с предшественницей более, чем на шесть центнеров, и достигла почти 3,5 тонн. Для такого орудия как нельзя более подходила механическая тяга. Но автомобильная промышленность не поспевала за росшим, словно на дрожжах, вермахтом. Поэтому основным средством транспортировки большинства легких гаубиц была шестиконная упряжка. Первые серийные le.F.H.18 комплектовались деревянными колесами. Затем их сменили литые колеса из легкого сплава диаметром 130 см и шириной 10 см, с 12-ю отверстиями облегчения. Колесный ход был подрессорен и оборудовался тормозом. Колеса гаубиц, буксируемых конной тягой, снабжались стальными шинами, поверх которых изредка надевали резиновые ленты. Для батарей на механической тяге применялись колеса со сплошными резиновыми шинами. Такое орудие буксировалось (без передка) полугусеничным тягачом со скоростью до 40 км/ч. Отметим, что для артиллерии на конной тяге нужен был целый день марша, чтобы преодолеть те же 40 километров. Кроме базового варианта для вермахта, была разработана и экспортная модификация, заказанная в 1939 г. Нидерландами. От германской голландская гаубица отличалась чуть меньшим весом и ещё более увеличенными углами обстрела — до +45° в вертикальной плоскости и 60° — в горизонтальной. Кроме того, она была приспособлена для применения боеприпасов голландского образца. Ввиду загруженности предприятий «Рейнметалл», производство гаубиц на экспорт осуществлял завод концерна «Крупп» в Эссене. После оккупации Нидерландов в 1940 г. около 80 гаубиц было захвачено в качестве трофеев. После смены стволов их приняли на вооружение вермахта под обозначением leFH 18/39. Для стрельбы из 105-мм гаубицы leFH 18 применялись шесть зарядов. В таблице приведены данные при стрельбе стандартным осколочно-фугасным снарядом весом 14,81 кг: |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно