|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Me 163 "Komet" – истребитель "Летающих крепостей" | Автор книги - Андрей Харук

Cтраница 33

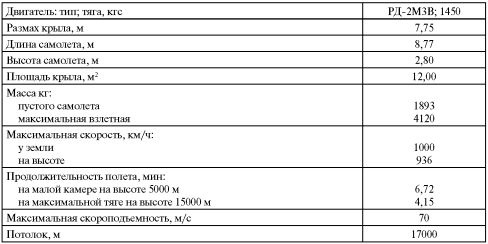

В испытаниях Ме 163 В участвовал также В. Голофастов, выполнивший в общей сложности 17 полетов на этой машине. В «тандеме» с ним, пилотируя буксировщик Ту-2, летал И. Пискунов. Во время одного из полетов Голофастов не смог сбросить стартовую тележку. В отличие от Ханны Рейч, оказавшейся в аналогичной ситуации несколькими годами ранее, Голофастов принял правильное решение: он не отцепился от буксировщика, а набрал за ним высоту, рассчитывая затем в пикировании «сорвать» капризную тележку. Но при наборе высоты буксировочный трос запутался вокруг тележки, и «Комет» перевернулся «на спину». С большим трудом летчику удалось вернуть самолет в нормальное положение, но ситуация повторилась. Лишь общими усилиями Голофастова и Пискунова непокорный «Комет» удалось «укротить», а при пикировании под углом 45° — сбросить тележку. Общее количество полетов, выполненных советскими пилотами на «Кометах» неизвестно, но несомненно, что из всех стран, располагавших трофейными Ме 163, именно в СССР они подверглись наиболее интенсивным и разносторонним испытаниям. Марк Галлай в своих воспоминаниях отмечал, что опыт безмоторных посадок скоростных самолетов, добытый в ходе испытаний Ме 163 ним, а также Георгием Мосоловым, Валентином Васиным, Юрием Гарнаевым впоследствии спас жизнь нескольким пилотам-испытателям, вынужденным сажать реактивные самолеты с остановившимися двигателями. И-270 Советский Союз вообще довольно творчески подошел к использованию немецкого опыта в различных областях авиационной и ракетной техники, в том числе и ракетопланов. Мы уже отмечали, что советским трофеем стал опытный образец Ju 248V1 (Me 263V1). Его влияние отчетливо видно в ракетном перехватчике И-270 («Ж») конструкции ОКБ А.И. Микояна (ОКБ-155), создание которого было предусмотрено планом опытного самолетостроения на 1946 г. Изучив трофейные образцы, советские специалисты пришли к правильному выводу о том, что Ме 163 в своем исходном варианте является машиной достаточно несовершенной, и копировать его нет смысла. А вот Ju 248V1 (Me 263V1) с нормальным убирающимся шасси и существенно измененным фюзеляжем представлялся более подходящим образцом для подражания. Советский ракетный перехватчик предполагалось оборудовать высотной кабиной. Его скорость у земли должна была составлять 1100 км/ч (М=0,895), на высоте 10000 м — 1000 км/ч (М=0,9), а потолок определялся в 17000 м. Запас топлива должен был обеспечивать продолжительность полета на максимальной тяге 5 минут, на минимальной — 18 минут. Конструкторы ОКБ Микояна начали работы по теме ракетного перехватчика ещё до официального постановления (вышедшего в феврале 1946 г.) — в ноябре 1945 г. Они отказались от дельтовидного крыла и схемы «бесхвостка» — на И-270 применили прямое крыло, а также ввели горизонтальное оперение, установленное в верхней части стабилизатора (хвостовое оперение стало Т-образным). Силовая установка состояла из двухкамерного ЖРД РД-2М3В, развивавшего тягу 1450 кгс (предполагалось довести этот показатель до 2000 кгс). В качестве топлива в нем использовался керосин (запас на борту — 440 кг), а окислителя — 96 % азотная кислота (1620 кг). Но поскольку турбонасосы подачи топлива и окислителя работали, как и на Ме 163В, на перекиси водорода, то на борту имелись баки не для двух, а для трех компонентов. Вооружение состояло из двух 23-мм пушек НС-23 с боекомплектом всего 40 снарядов на ствол — этого считалось вполне достаточно для выполнения одной атаки вражеского бомбардировщика, а на второй заход у И-270 элементарно не хватило бы топлива. Пушки устанавливались в нижней носовой части фюзеляжа, под пилотской кабиной. Шасси — трехстоечное убирающееся с носовым колесом. Предполагалась постройка трех прототипов И-270 со сроком выкатки первого из них 20 октября 1946 г. Однако реальность внесла свои коррективы в планы. Многие специалисты с опытного производства ОКБ-155 были откомандированы на серийный завод для содействия во внедрении в производство турбореактивного истребителя И-300 (МиГ-9), а ряд субподрядчиков не поставили вовремя необходимые приборы. В итоге вместо трех прототипов пришлось ограничиться двумя. Первый из них, получивший обозначение «Ж-1» был готов в конце октября 1946 г. Но вместо рабочего ЖРД, поставка которого задерживалась, на нем установили макетный. Таким образом, испытания И-270 повторяли методику испытаний Ме 163: сначала безмоторные полеты с буксировщиком, и только затем— полеты с работающим ЖРД. 3 февраля 1947 г. состоялся первый полет «Ж-1» на буксире за Ту-2. Последний пилотировал И. Шелест, а в кабине И-270 занял место В. Юганов. До конца июня выполнили 11 планерных полетов, в ходе которых отцепка «Ж-1» от буксировщика происходила на высоте 5000–7000 м. На втором экземпляре («Ж-2») в мае 1947 г. установили ЖРД, но эта машина оказалась на редкость невезучей. В ходе наземных испытаний 16 июля 1947 г. произошел взрыв малой камеры, повредивший хвостовую часть машины, и её пришлось на несколько недель отправить в ремонт. А первый полет «Ж-2», состоявшийся 2 сентября 1947 г., стал и последним. Самолет успешно набрал высоту 3000 м, но при заходе на посадку пилотировавший его А. Пахомов неверно выполнил расчет, и машина проскочила ВПП. Пилот не пострадал, но у самолета была разбита носовая часть и его решили не восстанавливать. Тем временем на «Ж-1» макетный двигатель заменили рабочим, и 4 октября 1947 г. Юганов поднял машину в воздух на ракетной тяге. Полет, продолжавшийся 12 минут, был успешным, но при посадке у самолета не вышло шасси. Пилот сумел посадить «Ж-1» на «брюхо» с минимальными повреждениями, но неудачи продолжали преследовать испытателей. 21 октября, после завершения ремонта при запуске двигателя на земле произошел взрыв большой камеры, в результате чего у ЖРД вырвало сопло. Ремонт самолета закончился к 20 ноября. Однако дальнейшие испытания приостановили. Выяснилось, что эксплуатация кислотного ЖРД в зимних условиях не отработана. После каждого полета нужно промывать всю систему водой, а делать это на морозе в аэродромных условиях затруднительно. Кроме того, стояла неподходящая для высотных полетов погода. Микоян дал указание полеты не проводить и законсервировать самолет до марта 1948 г. На судьбе самолета сказалась позиция заказчика. С одной стороны, военные поняли, что такой перехватчик им не нужен, с другой — настаивали на продолжении полетов с целью накопления опыта эксплуатации самолетов с ЖРД. После расконсервации машины 31 мая 1948 г. А. Пахомов выполнил 13-минутный испытательный полет, который прошел без происшествий. Однако министерство авиационной промышленности отнюдь не горело желанием «накапливать опыт эксплуатации» столь небезопасной техники, к тому же, не имеющей шансов попасть в серийное производство. Поэтому больше И-270 в воздух не поднимался. Летно-технические характеристики И-270

Японские клоны

Осенью 1943 г. в Бад Цвишенане японскому военному атташе был показан в полете самолет Ме 163. Демонстрация произвела сильное впечатление. Несмотря на то, что немецкие специалисты не скрывали от союзника проблем, связанных с разработкой ракетных истребителей, и прежде всего — их силовых установок, атташе передал на родину исполненный энтузиазма доклад, в котором отмечал преимущества Ме 163 как идеального самолета для отражения налетов на Японские острова американских тяжелых бомбардировщиков. Доклад содержал предложение немедленно начать переговоры с Третьим рейхом с целью приобретения лицензии на Ме 163 и его двигатель. Однако японские конструкторы и инженеры не разделяли энтузиазма атташе. Среди ожидаемых трудностей они в первую очередь указывали на полное отсутствие опыта постройки столь неординарных машин. Кроме того, в 1943 г. уже ощущалась ограниченность сырьевой базы Японии и перебои с энергоснабжением — ни один химический завод не мог принять заказ на производство достаточно больших партий перекиси водорода. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно