|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - 1941. "Сталинские соколы" против Люфтваффе | Автор книги - Дмитрий Хазанов

Cтраница 4

Не менее интересна другая работа А.Н. Лапчинского, изданная двумя годами ранее. В ней автор утверждает, что в период Первой мировой войны воздушный флот был по преимуществу разведывательным. Относительно малочисленные бомбардировщики не обладали мощным вооружением, тяжелая бомбардировочная авиация только зарождалась. Теперь ситуация заметно изменилась, «успехи в строительстве самолетов вызывают пересмотр старых взглядов на роль воздушных сил в будущей войне и декларацию новых доктрин» [16]. В связи с этим возникает вопрос: что необходимо бомбардировать в первую очередь и в какой последовательности? Комбриг делит действия авиации на вспомогательные (обеспечение своего командования разведывательной информацией), самостоятельные (удары по объектам противника, связанные с ходом операции) и независимые от непосредственного хода операции (например, поражение тыловых объектов). По мнению Лапчинского, чем на большую глубину авиация наносит удар, тем через большее время скажется результат произведенных разрушений. Важно правильно выдержать соотношение между самостоятельными и независимыми действиями авиации, не оставив наземные войска без поддержки с воздуха [17].

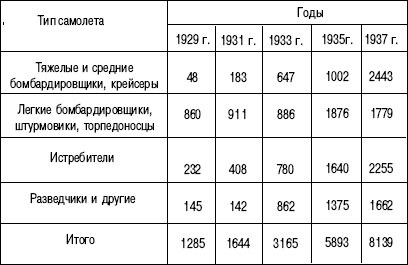

На переднем плане Я.И. Алкснис, С.М. Буденный, И.В. Сталин (слева направо) «Поражая противника в его тактической глубине, мы содействуем земным войскам в выигрыше боя, — формулировалось в монографии. — Расширяя одновременно свои действия в оперативной глубине противника, мы содействуем войскам в выигрыше сражения. Воспрещая противнику осуществление крупного железнодорожного маневра… мы ускоряем проникновение своих войск в данном направлении в глубину страны противника и содействуем им в выигрыше операции большого стиля (стратегической операции, говоря современным языком. — Прим. авт.). Выполнение этой задачи потребует от авиации полетов от линии соприкосновения до железнодорожных узлов его государственного тыла» [18]. Необходимо отметить, что во второй половине 1930-х годов советская страна уже имела силы и средства для реализации указанных выше замыслов, что видно из табл. 1.1, показывающей рост численности парка боевых самолетов [19]. Таблица 1.1 КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ В СТРОЮ НА 1 ЯНВАРЯ КАЖДОГО ГОДА

Изменился и качественный состав авиации, в частности возросла доля современных многомоторных самолетов. К концу рассматриваемого периода СССР располагал армадой из более 800 цельнометаллических четырех-моторных кораблей ТБ-3, созданных под руководством А.Н. Туполева и серийно построенных тремя авиазаводами, — подобного флота не имела ни одна страна мира. Каждый такой самолет мог доставить 2000 кг бомб на расстояние 1100 км. Однако наличие столь мощного флота не позволяет говорить о приверженности СССР теории генерала Дуэ. В условиях бурного роста скоростей полета, практических потолков, вооружения самолетов и других характеристик руководители государства и прежде всего Сталин считали соединения самолетов ТБ-3 дорогостоящими, но не способными самостоятельно решать стратегические задачи. В нашей стране, как и в Германии, акцент был сделан на максимально тесное взаимодействие авиации и наземных войск. Поэтому, когда на базе авиабригад тяжелых кораблей стали формироваться мощные объединения — авиационные армии особого назначения (АОН), в них наряду с соединениями ТБ-3 вошли бригады на двухмоторных скоростных бомбардировщиках СБ. Созданию А.А. Архангельским под руководством Туполева в начале 1934 г. этого цельнометаллического самолета предшествовал большой объем экспериментальных исследований в аэродинамических трубах ЦАГИ. В 1936 г. серийные экземпляры СБ по своим летным данным, особенно по скорости, скороподъемности и практическому потолку, превосходили лучшие образцы бомбардировщиков Германии, Италии, Великобритании, Франции, даже могли действовать днем без прикрытия истребителями. На воздушных маневрах в августе 1936 г. проверялись оперативно-стратегические взгляды и положения советского командования о массированном применении тяжелобомбардировочной авиации во взаимодействии с легкой боевой авиацией и наземными средствами ПВО по завоеванию господства в воздухе в начальный период войны. В маневрах участвовали большие по тем временам силы — около 700 самолетов, входивших в АОН, ВВС четырех крупнейших военных округов, включая Московский [20].

П.И. Баранов (справа) и авиаконструктор С.В. Ильюшин Подобные маневры помогали развивать технику и тактику во взаимосвязи. Кроме коллектива Туполева, магистральный путь развития советской авиационной техники определяли в 1930-е годы работы конструкторского коллектива Н.Н. Поликарпова, которому удалось создать чрезвычайно удачные истребители («маневренные» И-15 и «скоростные» И-16), коллектива С.В. Ильюшина, разработавшего семейство дальних бомбардировщиков ДБ-3, коллективов Г.М. Бериева (морские самолеты), А.С. Яковлева (учебно-тренировочные и спортивные самолеты). Необходимо признать, что развитие самолетостроения и работу всех перечисленных выше коллективов сдерживало отставание отечественного моторостроения. Несмотря на большое число проектов и опытных разработок, получить надежно работающий советский мотор долго не удавалось. Использовались иностранные двигатели или скопированные с них образцы. Крупным шагом в развитии отрасли стал мощный двигатель водяного охлаждения М-34, созданный под руководством А.А. Микулина, имевший в последующем много модификаций. В эти годы в деле развития двигателестроения большую роль играло освоение лицензионных двигателей: французских «Испано-Сюиза» и «Гном-Рон», американских «Райт-Циклон», на базе которых советскими конструкторами были созданы моторы семейства М-100 (В.Я. Климов), М-85 (А.С. Назаров), М-25 и М-62 (А.Д. Швецов). В начале 1930-х годов консолидировалась административно-командная система в авиапромышленности, как и во всей промышленности, и одновременно была расширена материально-техническая база отрасли, создан ряд новых отраслей индустрии, без которых было невозможно дальнейшее развитие авиационной промышленности. Интенсивно шло новое капитальное строительство на уже действующих заводах. Изменения в те годы можно было наблюдать, что называется, невооруженным глазом. Летчик А.К. Туманский, имевший большой опыт полетов на российских кораблях «Илья Муромец» и французских самолетах «Голиаф» (фирмы «Фарман»), после посещения одного из московских авиазаводов вспоминал: «Контраст с недавним прошлым был разительнейшим. Я шел по знакомой территории и ничего не узнавал вокруг. Цеха за цехами, я сбился уже со счета — сколько их? А мы, оказывается, не увидели еще и половины. Длинными рядами тянулись новехонькие станки. Помещение окончательной сборки поражало своими гигантскими размерами. Ежедневно отсюда на летное поле выкатывалось 10–12 самолетов. За исключением шасси и электрооборудования тут изготавливалось все, что необходимо для оснащения самолета. Завод в целом представлялся огромным единым и разумным организмом…» [21].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно