|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История древней Испании | Автор книги - Юлий Циркин

Cтраница 62

Эти государства возникли в сложных условиях II Пунической войны. Полибий (XXI, 11, 3) приводит Колиханта (Кулхаса) наряду с илергетом Индибилом и нумидийцем Масиниссой в качестве примера незначительных и случайных властителей (династов), ставших царями. Масинисса утвердился в Нумидии с помощью Сципиона. Тесно был связан со Сципионом и Индибил. Видимо, с помощью того же Сципиона смог укрепить свое положение и Кулхас. Кельтские имена Кулхаса и Луксиния позволяют предположить, что оба они могли быть сначала предводителями наемников [652]. Если это так, то такое обстоятельство проливает некоторый свет на образование новых государств на территории окончательно распавшейся Тартессиды. В ряде случаев (видимо, именно так произошло с Кулхасом и Луксинием) предводители наемных отрядов захватывали власть в тех или иных местах, а затем, балансируя между воюющими державами, расширяли ее. Когда же война между Карфагеном и Римом кончилась и римляне перестали быть заинтересованными в поддержке местных царьков, они начали их притеснять. Недаром после изгнания карфагенян из Испании они отняли у Кулхаса 11 городов. Под властью царей находились города, которые, может быть, оставались основными ячейками и этих более мелких государств. О роли городов в военных действиях II Пунической войны нет сведений. Так, около Кармоны произошло большое сражение, но из описания Аппиана (Hisp. 25, 27) не видно, чтобы кармонцы и фал и в нем какую-либо роль. И позже, когда та же Кармона участвовала в восстании против римлян, она выступала не как самостоятельная единица, а как город под властью царя Луксиния (Liv. XXXIII, 21, 6). Видимо, самостоятельного значения эти города не имели. Цари же активно участвовали в событиях. Ливии (XXVIII, 13, 3) пишет, что Кулхас обещал Сципиону (по-видимому, в обмен на помощь в укреплении своей власти) всадников и пехотинцев. Римский автор использует слово conscripturus. Это говорит о насильственном наборе подданных Кулхаса в его армию, что свидетельствует о значительной власти царя. Армия Кулхаса насчитывала 3000 пехотинцев и 500 всадников. Насколько эта сила была значительной в тогдашних масштабах Южной Испании, не известно. Диодор (XXV, 10) говорит, что Гамилькар после убийства Истолатия, его брата и «всех других» оставшиеся три тысячи воинов включил в свою армию. Значит, тартессийское войско было больше армии Кулхаса, но в какой степени, мы не знаем. После полной гибели Тартессиды появились, по-видимому, и города, не подчиняющиеся царям. Таков был, как кажется, случай Гасты. В своей борьбе против римлян город выступал как самостоятельная единица и, следовательно, не входил ни в какое более обширное государство. Гаста, как уже отмечалось, вероятно, имела собственного правителя, почему и получила прозвище «Царская». Карфагеняне без нужды не вмешивались во внутренние дела подчиненных им государств и племен [653]. Римляне же вскоре после изгнания карфагенян приступили к реальному покорению страны. Территория бывшей Тартессиды была инкорпорирована в провинцию Дальняя Испания. Иберы

Иберская цивилизация складывалась постепенно на большом пространстве от Гибралтара до Пиренеев, а какое-то время и до Родана, под воздействием многих факторов, включая финикийское и греческое влияние [654]. Эти влияния, особенно финикийское, были довольно значительными на юге и востоке Пиренейского полуострова. Население северо-востока такие влияния испытывало сначала в меньшей степени. В первой половине I тыс. до н. э. в этом регионе уже выделяется местная знать, концентрирующаяся, как кажется, вместе с обслуживающими ее ремесленниками в сравнительно небольших поселениях, занимавших важное стратегическое положение и контролирующих торговые пути. Они осуществляли какой-то вид власти над другими поселениями, где сосредоточивалось население, занимавшееся земледелием и животноводством [655]. Многое в социальной структуре этого населения еще неясно, но, видимо, можно говорить о начавшемся процессе социального, политического и экономического расслоения, сопровождавшемся иерархизацией поселений, когда одно из них осуществляет контроль над другими, близлежащими. Но говорить о том, что это были иберы, еще едва ли возможно.

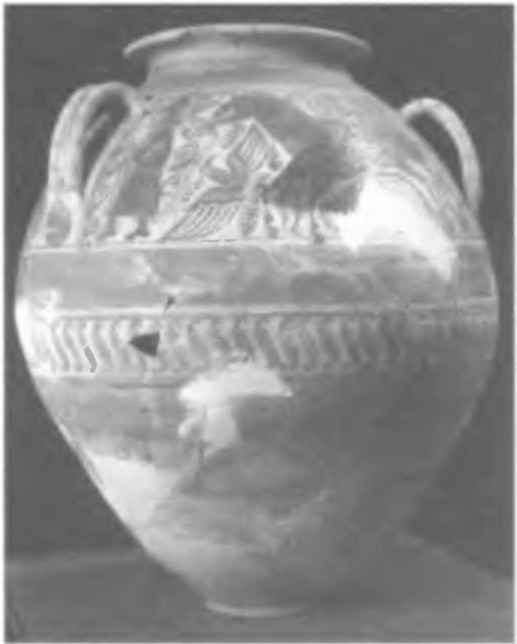

Рис. 9. Иберский сосуд из Алькулиа де Эльче, Аликанте Во второй половине VI в. до н. э. поселения на востоке были по каким-то причинам покинуты, и только в конце этого или, скорее всего, в начале следующего столетия старые места вновь заселяются, и их население было уже чисто иберским со всеми элементами иберской культуры, включая характерную керамику [656]. Приблизительно с V в. до н. э. можно говорить о существовании довольно развитой иберской культуры. Разнообразие условий, в которых находились те или иные группы иберского этноса, отразились и в различиях в социальном развитии этих групп. Общая картина ко времени римского завоевания представляется довольно пестрой. Одним из элементов этой картины были города или, может быть, протогорода (oppida) [657]. Как правило, они располагались на холмах и были укреплены. Размеры таких городов различны — от 44 га в Кастулоне до менее одного га в поселении Пуэнте Таблас [658], но в целом в южной части иберской территории они обычно более крупные, чем на востоке и северо-востоке Испании. В них ясно различаются две зоны: общественная и частная [659], что свидетельствует о существовании какого-то управленческого аппарата. Их заполняли сравнительно небольшие дома, построенные без особого порядка, и среди них пока нельзя выделить особенно роскошные. Такие города являлись центрами окружающих территорий [660]. На этих территориях располагались более мелкие поселения, подчинявшиеся крупным и тесно связанные с ними не только политическими, но и экономическими узами [661]. Существовали и укрепленные городища, размерами не уступающие городам, но населявшиеся только время от времени, видимо, в период большой опасности [662]. Это, вероятно, те крепости (castella), которые упоминают античные авторы (например, Liv. XXXIV, 11; 16). Уже само наличие таких укрепленных убежищ для окрестного населения подразумевает существование неукрепленных поселений, деревень, жители которых и укрывались в случае необходимости за стенами крепостей. О наличии деревень говорит Страбон (III, 4, 13). В последнее время археологи как будто уже находят подтверждение существованию таких неукрепленных деревень со сравнительно коротким (или во всяком случае нестабильным) временем их жизни, жители которых были заняты исключительно сельским хозяйством [663].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно