|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Аристократия и Демос. Политическая элита архаических и классических Афин | Автор книги - Игорь Суриков

Cтраница 11

Просопографические штудии охватили в последнее время самые различные области афинской истории. Важным достижением в этой сфере стала монография Дж. Дейвиса «Афинские состоятельные семьи» (Davies, 1971), в которой прослеживается практически во всех аспектах история известных аттических семейных групп. Весьма полон как просопографический свод второй посвященный Аттике том многотомного компендиума «Лексикон греческих личных имен» (Osborne, Byrne, 1994). Использование данных просопографии, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных направлений в изучении позднеархаических и раннеклассических Афин. Впредь нам не раз придется обращаться к этим данным. Тема II. На вершинах власти: аристократическая элита Афин в VII–VI вв. до н. э.

Лекция 3. Архаическая аристократия: механизмы господства

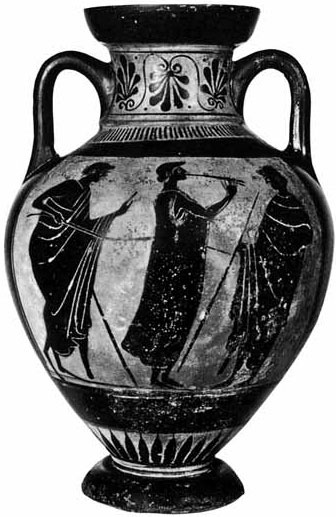

Эпоха архаики (VIII–VI вв. до н. э.) занимает совершенно особое, уникальное место в истории античности. Судя по всему, она была временем наиболее динамичного и интенсивного развития древнегреческой цивилизации. Эллада, как бы пробудившись от продолжавшегося около трех столетий сна так называемых «темных веков» (XI–IX вв. до н. э.), вызванного крушением ахейской цивилизации II тыс. до н. э., общим застоем и упадком в экономической, политической, культурной сферах, пережила невиданный всплеск творческой активности. В результате появилось на свет то, что принято называть «греческим чудом». Именно в эпоху архаики в греческом мире сформировалось большинство реалий, которые в дальнейшем являлись основополагающими, неотъемлемыми его чертами. Собственно, был сотворен «образ Эллады». Несокрушимая на полях сражений гоплитская фаланга и ставшая «хозяйкой морей» триера, мир колоний, усыпавших Средиземноморье, и чеканная монета, ордерная система в архитектуре и лирическая поэзия, философия и спорт – всё это порождения архаической эпохи. Никогда уже больше после этого не делалось столько плодотворных открытий, не осваивалось такое количество новых форм бытия и сознания… Это был воистину кипучий задор юного народа, радующегося своей силе и свежести. Во всяком случае, так может показаться нам ныне, с дистанции в две с половиной тысячи лет. На самом же деле, насколько можно судить, все было гораздо сложнее. В VIII–VI вв. до н. э. Греция была ареной самых разнообразных противоречий и конфликтов. То, что нам представляется игрой молодых сил, подчас было судорогами страдающего от тяжелой болезни организма. Впрочем, эта болезнь была все-таки болезнью роста. Рождался, выходил из зачаточного состояния греческий полис, и «родовые схватки» были мучительны. Именно рождение греческого полиса стало тем самым главным новшеством, которое следует назвать характерным для эпохи архаики, которое повлекло за собой все остальные перемены и которое, помимо прочего, больше всего интересует нас в контексте данной книги. Выше, в первой лекции, речь шла об основных чертах полиса и сформировавшихся в нем черт государственности, но при этом специально подчеркивалось, что имеется в виду классический, сложившийся полис. В эпоху архаики все перечисленные черты были еще in statu nascendi. Да и в целом архаический полис еще не во всем похож на классический. В частности, в нем, особенно в начале эпохи архаики, еще вряд ли сложилось понятие народного суверенитета. В VIII–VII вв. до н. э. широкие массы демоса еще абсолютно нигде в греческом мире не играли сколько-нибудь значительной роли в общественно-политической жизни. В сущности, крестьяне, не говоря уже о ремесленниках и торговцах (впрочем, прослойка этих последних в раннеархаических полисах должна была быть просто ничтожной), не были еще даже полноправными членами гражданского коллектива. Полисы ранней архаики являлись всецело аристократическими полисами. Представители знатных родов, уже почти повсеместно отстранив к этому времени от власти басилеев, создали своеобразные республиканские режимы. Естественно, речь идет о республиках вполне олигархических, во главе которых стояли те самые aristoi, «лучшие», как они себя определяли. Аристократам принадлежали все рычаги власти в полисах. Исключительно из их среды комплектовались органы полисного управления – советы, реально распоряжавшиеся государственными делами наряду с магистратами, которых было немного и которые избирались также аристократами и из аристократов. Народное собрание в таком аристократическом полисе не то чтобы совсем не существовало. Но оно собиралось так редко, а главное – нерегулярно, представляло собой такую аморфную, послушную своим вождям массу, имело так мало реальных полномочий, что трудно говорить о нем как о сколько-нибудь весомом органе власти. Приобщение демоса к реальному политическому участию, пусть даже в минимальных масштабах, было процессом сложным и весьма долгим. Раньше, чем где-либо, это произошло, судя по всему, в Спарте. Уже в Великой ретре, приписывавшейся Ликургу и ставшей основным конститутивным актом спартанского полиса, политическая роль народного собрания (апеллы) была законодательно закреплена. Неоспоримо ведущая роль аристократии в ранних полисах поддерживалась рядом обстоятельств различного характера. Представители знати доминировали в экономическом отношении, являясь крупными землевладельцами и самыми богатыми людьми в общине. Им принадлежала ведущая роль в войске, пока сражения представляли собой цепочки единоборств, столь детально описанных тем же Гомером. Аристократы осуществляли контроль над религиозной жизнью полиса, держа в своих руках прерогативы наследственного жречества. Они же вершили и суд, толковали обычное устное право, причем в отсутствие писаных законов, естественно, могли это делать по собственному произволу. Непререкаем был традиционный авторитет и престиж аристократов, особенно в небольших общинах, и сами они делали все возможное для упрочения этого авторитета: демонстративно подчеркивали свое происхождение от легендарных героев, а через них – от богов, участвовали и побеждали в панэллинских спортивных играх, устанавливали матримониальные связи друг с другом, проявляя тенденцию превратиться в замкнутую социальную группу, отчужденную от демоса. Отсутствие необходимости заниматься повседневным физическим трудом давало аристократам обилие досуга, позволяло им практиковать совершенно особый образ жизни с устойчивым набором основных элементов (войны, атлетика, охота, дружеские пирысимпосии, педерастия, ксенические контакты со знатью из других полисов, обмен дарами и т. п.), творить определенный «микрокосм», на участие в котором не могли претендовать остальные слои населения. В интеллектуальном отношении аристократы были, бесспорно, также верхушкой общества. Они получали самое лучшее образование. Речь идет не только о «хороших манерах», но и о подлинном культурном развитии. Фигуры Алкея или Солона, сочетавших занятие политикой с созданием поэтических шедевров, весьма типичны для этой архаической аристократии. Насколько можно судить, даже и в чисто физическом плане аристократы отличались от рядовых общинников (не случайно они называли себя kaloi kagathoi – «прекрасными и доблестными»). Стройные, подтянутые, мускулистые, с длинными, ниспадающими на плечи волосами, они должны были резко выделяться в толпе на улицах греческих городов. О том, как выглядели аристократы архаической эпохи, можно составить полное представление по куросам – статуям обнаженных мужчин, дошедших от этого времени в немалом количестве. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно