|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Тайна "немецкого золота" | Автор книги - Геннадий Соболев

Cтраница 47

Приказ № 1, принятый Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 1 марта 1917 г.

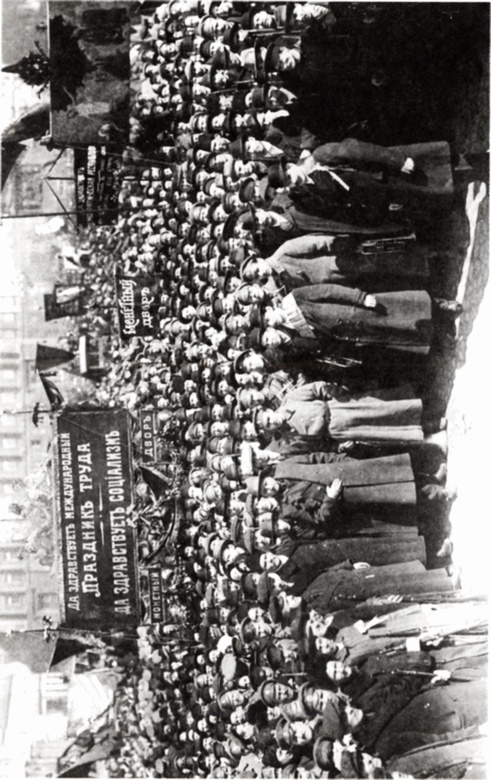

Первомайская манифестация 1917 г. на Дворцовой площади. «Именно торговые книги «Ниа банкен» позволили нам обнаружить тайную сделку, которая существовала между Германией и большевиками», — писал позднее военный атташе Франции в Стокгольме Л. Тома. Но если о деталях этой «тайной сделки» он почему-то предпочел умолчать, то о «многом другом» он сообщил прямо-таки сенсационные подробности: «Там же мы нашли много другого и, в частности, вещественные доказательства в форме чековых книжек, которые перед революцией марта 1917 г. службы немецкой пропаганды использовали для оказания поддержки борьбы русских прогрессивных партий против царизма, они же обеспечивали субсидиями и некоторых крупных чинов царского правительства, находившихся за границей, с целью склонить их к мысли, что продолжение войны для России гибельно» [436]. Однако деятельность «Ниа банкен» не была столь уж криминальной и тем более направленной против России, как это может показаться в изложении французского разведчика. Начать с того, что его владелец банкир Олоф Ашберг получил в 1916 г., по его собственному признанию, «задание» русского правительства «добиться займа в США для России» и в качестве представителя Министерства финансов России находился в Нью-Йорке, где вел переговоры по этому поводу с финансовым синдикатом «Нэшнл Сити Банк» [437]. В своем интервью «Нью-Йорк Таймс» Ашберг рисовал США самые радужные перспективы в России: «Когда борьба окончится, по всей стране для американского капитала и американской инициативы будет существовать благоприятная обстановка, вследствие пробуждения, вызванного войной. Сейчас в Петрограде много американцев, представляющих фирмы, которые следят за ситуацией, и как только наступит изменение, должна развиться обширнейшая американская торговля с Россией» [438]. Хотя шведский банкир оказался не столь уж прозорлив, сам он был довольно удачливым финансистом, хорошо зарабатывавшим именно на России. Как пишет в своих воспоминаниях сам Ашберг, его «Ниа банкен» в годы Первой мировой войны «осуществлял операции с ассигнациями, особенно с русскими. Мы скупали русские рубли и продавали их в странах, граничащих с Россией. Разница между покупкой и продажей была значительной и давала большую прибыль. Ежедневно вокруг «Ниа банкен» собирались толпы иностранных дельцов. Это место превратилось в настоящую биржу» [439]. К сожалению для историков, шведский банкир так и не раскрыл тайну своих взаимоотношений с фирмой Парвуса — Ганецкого; что же касается переведенных «Ниа банкен» 3,3 млн. руб., о которых упоминалось выше, то убежденные сторонники версии о прохождении «немецких денег» через этот банк будут крайне удивлены, узнав, что большая часть из них — 2 млн. руб. составляет личный вклад Ашберга в «Заем свободы» Временного правительства, с которым у него также были деловые контакты, впрочем как и с будущим большевистским правительством [440]. Таким образом можно утверждать, что прямых улик, подтверждающих получение большевиками «немецких денег», не удалось найти ни французской разведке, ни русской контрразведке, ни следственной комиссии, которая, кстати, это признала [441]. Видимо, по этой причине большевистские руководители, непосредственно обвиненные в «шпионских сношениях», держались в период развязанной против них оголтелой кампании достаточно уверенно, но уклоняясь от публичной полемики и требуя объективного разбирательства «дела Ганецкого». В частности, М. Ю. Козловский еще 5 июля 1917 г., когда кампания против большевиков только начиналась, в телеграмме в Стокгольм предлагал требовать «немедленного образования формальной комиссии для расследования дела» и привлечения Заславского к официальному суду [442]. Ленин, который, как отмечалось, вступил в полемику с прокурором Петроградской судебной палаты сразу же после публикации постановления по обвинению большевиков, в августе 1917 г. в письме Заграничному бюро ЦК из Гельсингфорса настаивал на том, «чтобы Ганецкий документально опроверг клеветников, издав поскорее финансовый отчет своей торговли и своих дел с Суменсон (что сие за особа? Первый раз услыхал!) и с Козловским (желательно, чтобы отчет был проверен и засвидетельствован подписью шведского нотариуса или шведских, нескольких, социалистов, членов парламента)» [443]. Показательно, что избранный на VI съезде РСДРП (б) новый состав ЦК также решил вернуться к «делу Ганецкого». На состоявшемся 8 августа 1917 г. заседании узкого состава ЦК (Бухарин, Иоффе, Смилга, Дзержинский, Милютин, Свердлов, Урицкий, Сталин, Стасова, Муранов) было единогласно принято решение, что «ЦК не назначает Ганецкого своим представителем за границей». Что же касается предложения Исполкома групп социал-демократии Королевства Польши и Литвы о том, чтобы обвинения, касающиеся характера коммерческой деятельности Ганецкого и его отношения с Парвусом, должны быть рассмотрены комиссией, то оно было принято с перевесом всего в один голос. Для рассмотрения «дела Ганецкого» со своей стороны ЦК создал новую юридическую комиссию в составе: Стучка, Иоффе, Урицкий. Свое постановление о Ганецком ЦК решил не предавать публичной огласке [444], и это объясняет тот факт, что постановление осталось неизвестным Заграничному бюро ЦК, а Ганецкий продолжал работать в качестве его члена [445]. Тем не менее внутреннее расследование «дела Ганецкого» продолжалось вплоть до прихода к власти большевиков и окончательно было закончено только в ноябре 1917 г. Возвращаясь к итогам деятельности следственной комиссии Временного правительства, следует отметить, что формально она завершила свою работу к концу сентября, и прокурор Петроградской судебной палаты Н. С. Каринский даже объявил о назначении представителей обвинения и защиты на судебный процесс, который должен был состояться в конце октября 1917 г. [446] Однако «дело» против большевиков стало разваливаться по целому ряду причин юридического, политического и моральнопсихологического характера задолго до его завершения. Как уже было показано, следствие не нашло убедительных аргументов в пользу выдвинутого обвинения прокурора Петроградской судебной палаты, а резко изменившаяся политическая обстановка в конце августа — начале сентября 1917 г. в связи с выступлением генерала Л. Г. Корнилова укрепила позиции большевиков, вынудила А. Ф. Керенского пойти на временный компромисс с ними во имя собственного политического спасения. С конца августа началось освобождение из тюрем под залог арестованных по обвинению в организации вооруженного восстания в Петрограде 3–5 июля. В первую очередь были освобождены А. М. Коллонтай, А. В. Луначарский, Л. Д. Троцкий и другие большевистские лидеры. Позднее под крупный залог были выпущены из тюрьмы и главные обвиняемые — Е. М. Суменсон и М. Ю. Козловский. Всего было освобождено более 140 человек, арестованных в июле 1917 г. В этой вынужденной акции Керенского некоторые пристрастные авторы склонны усматривать влияние масонских связей, которыми якобы были «повязаны» многие видные большевики с министрами Временного правительства. При этом они ссылаются на список масонов, опубликованный в 1952 г. Н. Свитковым в его брошюре «Масонство в русской эмиграции». Однако сразу же по выходе этого «источника» видный масон С. А. Соколов свидетельствовал: «Как показывает анализ, список этот составлен по следующему рецепту. Там имеется известное количество подлинных масонских имен, к ним добавлены различные имена эмигрантских деятелей и лиц, не принадлежащих к масонству, и все это сдобрено именами видных большевиков, умерших и живых: Ленина, Янкеля Свердлова, Максима Горького, Зиновьева, Каменева-Розенфельда, Литвинова-Финкельштейна и Троцкого… Мы решительно и категорически заявляем, что все упомянутые большевики к масонству не принадлежат и не принадлежали. В этом смысле есть только одно исключение, относящееся к довоенному прошлому и при том не русскому масонству: Троцкий был некогда, в течение нескольких месяцев, рядовым членом одной из французских лож, откуда согласно Уставу был механически исключен за переездом в другую страну и за неуплату обязательных сборов [447]. Остается только добавить, что автором списка масонов и брошюры, опубликованной под псевдонимом Свиткова, был полковник белой армии Н. Ф. Степанов, сотрудничавший позднее с гестапо [448]. Так что «масонский след» в данном случае вряд ли приведет к раскрытию тайны не состоявшегося суда над большевиками. Условия диктовала жестокая политическая реальность 1917 г., когда обвиняемые очень скоро могли стать обвинителями и наоборот.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно