|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Обитаемый остров Земля | Автор книги - Андрей Скляров

Cтраница 135

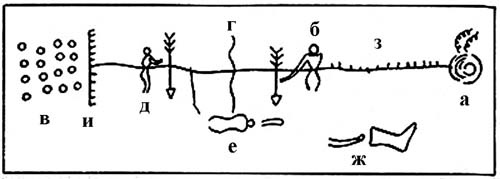

Как ни странно, в поиске ответа на этот вопрос нам может помочь… история развития письменности, к которой мы сейчас и перейдем. Два взгляда на историю письменности Для начала посмотрим на развитие письменности с той точки зрения, которая устоялась в академической науке и которая преподносится широкой публике в качестве «установленной истины». И дабы «не изобретать велосипед», просто воспользуемся уже имеющимся изложением сложившихся представлений об истории письменности из книги Ф. Кликса «Пробуждающееся мышление» (да простит мне читатель длинное цитирование довольно непростого для восприятия текста, но без этого не обойтись). Отметим лишь, что использование данных цитат и даже выделение в них некоторых положений вовсе не означает согласие автора с Кликсом (скорее — наоборот). Об этом, впрочем, чуть далее… * * * Самой ранней формой когнитивной репрезентации является наглядно-образное представление предмета или события. Такой же полуизобразительный характер имели и исторически первые средства графической фиксации информации. На рис. 197 показана идеограмма, описывающая (или изображающая?) военный поход индейцев джиба против одного из племен сиу. На этом рисунке (а) означает базовый лагерь, (б) вождя, (в) палатки врагов, (д) вождя племени сиу. Схватка произошла на берегу реки (г); (е) и (ж) означают тела убитых и захваченные трофеи.

Рис. 197. Идеограмма индейцев джиба Аналогичные тексты-изображения в изобилии встречаются в пещерах, например, в Сибири или в Северной Испании. Они возникли десятки тысячелетий назад. Разумеется, их еще нельзя считать письменным памятником. Вместе с тем можно отметить присутствие двух важных элементов всякой письменности: реконструкция содержания мышления (последовательности представлений) осуществляется в материализованной, знаковой форме, и, кроме того, необходимо заранее знать значение отдельных фигур, чтобы правильно «прочитать» изображенное «сообщение»… Следующим этапом, который обнаруживается как в шумерской, так и в древнеегипетской культуре, была сильная стилизация, или стандартизация, идеографических элементов. Благодаря этому обеспечивалось более надежное распознавание. Знаки стали однозначнее, а их изготовление уже меньше зависело от индивидуальных умений. Появилась возможность передачи сообщений между людьми, которые совершенно не знают друг друга… Можно также утверждать… что пиктографический текст… был скорее последовательностью высказываний, чем цепочкой изолированных понятий. Так, например, в древнешумерском пиктографическом письме изображения рта и пищи обозначали глагол «питаться», изображения женщины и гор имели значение «рабыня», так как рабыни захватывались в северных горных районах, знаки мужчины и плуга означали «пахарь» и т. д. Разумеется, такие знаки представляют собой скорее сценические описания, чем слова в нашем современном понимании. Но уже в древнешумерском и древнеегипетском языках появляются графические знаки для понятий, иными словами, пиктографические репрезентации целых классов объектов. Эта стадия развития, которую прошли все известные в настоящее время письменности, характеризуется ограниченностью выразительных возможностей. Огромное количество знаков для понятий, которое должно дополняться в случае выделения нового понятия еще одним индивидуальным знаком. И кроме того, существовали еще специальные знаки для обозначения связей между понятиями. Значительные трудности возникали при этом в случае изображения достаточно абстрактных, не имеющих конкретных референтов понятий… Эффективное познание и господство над природным окружением тесно связано со способностью образовывать все более абстрактные классы понятий. Именно этому мешал изобразительный характер знаков пиктографического письма. Конечно, с помощью стилизации и метафорической символики можно добиться передачи абстрактного содержания конкретно-наглядными средствами. Но при метафорическом применении знаков возрастает многозначность их возможного истолкования. Затрудняются процессы чтения (или распознавания), значительно осложняется обучение. Подобные трудности не должны быть чрезмерными — письмо как инструмент деятельности должно быть доступно произвольному управлению со стороны субъекта. Вместо того, чтобы дать универсальное средство выражения любых мыслительных результатов, это направление письменности заводит в явный тупик… В силу указанных причин пиктографическое письмо было заменено другими формами письменности. Этот процесс протекал очень медленно и трудно. Он продолжался около 2 тыс. лет. Такая длительная задержка в развитии более эффективных форм письменности объясняется, пожалуй, тем, что из-за самоочевидной наглядности конкретных образов они должны были казаться наилучшим средством передачи информации о предметах и событиях. Преодоление пиктографического этапа осуществлялось с помощью использования многочисленных смешанных форм. Особенно отчетливо это развитие прослеживается на примере эволюции египетских иероглифов. Однако оно характерно почти для всех древних языков (за исключением китайского, где идеологические факторы обусловили задержку развития на тысячелетия) и протекает по примерно одинаковой схеме в случае шумерской и хеттской клинописи, минойского письма, письменности народов, населявших Индостан, а также древних цивилизаций Нового Света… …необходимость освобождения от пиктографического принципа обоснована. Но в каком направлении должно происходить дальнейшее развитие письменности? В принципе имеется лишь одна альтернатива: введение знаков не для иконических, а для акустических репрезентаций мысли, иными словами, введение знаков, замещающих звуки речи. Задним числом решение проблемы кажется предельно простым. В действительности же признание этого принципа натолкнулось на серьезные трудности. Почему? Прежде всего потому, что совершенно неясно, как должны выглядеть эти знаки для звуковых комплексов. Можно было бы предположить, что эта проблема была разрешена каким-либо гениальным ученым или философом. Судя по всему, такого гения нигде и никогда не было… Первое из найденных решений состояло в том, чтобы подставить изображения вместо звуковых конфигураций отдельных слов. Речь идет о принципе шрифта-ребуса. Декодирование значения из текста осуществляется как бы на обходном пути: сами знаки обозначают звуковые структуры и лишь эти последние репрезентируют наглядные признаки понятия. Легко понять, что этот принцип впервые позволяет также осуществлять графическую фиксацию существующих в устной речи абстрактных понятий. Чтобы понимать этот тип письменных знаков, необходимо иметь в памяти двойную репрезентацию отношений: во-первых, между графическими элементами и звуковыми структурами; во-вторых, между звуковыми структурами и признаками обозначенного объекта или группы обозначенных понятий как абстрактного понятия… Разгадывая ребус, мы связываем изображения банки и ноты, получается «банкнота», поста и ели — получается «постель», коня и яка — получается «коньяк». Это уже не иконо-, а фонограммы, знаки для последовательностей звуков, обозначающих совершенно другие понятийные признаки. Знак теряет здесь графическое сходство с обозначаемой вещью. Связь между звуковыми признаками и понятийными признаками устанавливается только в когнитивных структурах памяти… |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно