|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великие сражения Востока | Автор книги - Роман Светлов

Cтраница 49

В 1399 году византийский император Мануил II Палеолог (1391–1425 годы правления) отправился на Запад с просьбой о помощи, оставив вместо себя на престоле племянника-соправителя Иоанна VII. Европа также пыталась, но по-своему, предотвратить опасность турецкого нашествия: одни при этом надеялись на союз с турками, другие – на создание антитурецкой коалиции во главе с папой Римским. Несмотря на потрясающие успехи турецкого правителя, государство, основанное им, все еще напоминало рыхлые восточные монархии, подобные уже известной нам державе Хорезмшахов. Османы перед началом войны с Тимуром имели слишком мало времени для консолидации вновь приобретенных территорий. Чтобы противостоять огромной армии восточного пришельца, Баязиду пришлось мобилизовать не только османские отряды, но и ополчение эмиратов и княжеств, только недавно вошедших в государство. И если сербские отряды под Анкарой в целом показали себя с лучшей стороны, то малоазийские вассалы османов явно не желали сражаться за чуждые им интересы. В целом решение турецкого султана начать войну с Тимуром можно назвать авантюрным. Его может объяснить только самоуверенность «Молниеносного султана», до этого всю свою жизнь шедшего от победы к победе. СОСТАВ ВОЙСК, ОСОБЕННОСТИ ВООРУЖЕНИЯ И ТАКТИКИ

Численность армий обеих сторон называют различно. У Тимура, по уверениям современников и летописцев, насчитывалось от 600 до 800 тысяч человек (последнюю цифру приводит Шереф-ад-Дин и указывает, что именно такой был «списочный состав» войска Тимура в начале войны с Баязидом). Естественно, эту цифру стоит разделить по крайней мере на два. Если из оставшейся цифры исключить потери в боях и при осадах крепостей, от болезней и смертности в походах, а также вычесть тех, кто был оставлен в качестве гарнизонов во взятых крепостях и отряды, контролирующие пути сообщения с Самаркандом, то можно полагать, что при Анкаре у него могло быть не более 140–150 тысяч человек.

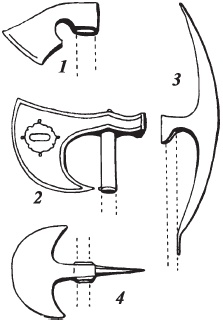

Турецкое рубящее оружие XV–XVI веков 1 – герцеговинский боевой топор; 2 – турецкая церемониальная секира (балта); 3 – турецкая секира – (тирпан); 4 – янычарская секира с обратным шипом (нацак) Войско свое Тимур, по монгольскому обычаю, разделял на три равные части, из которых две составляли главные силы, а одна, разбитая пополам, образовывала правое и левое крылья. Правым крылом у него предводительствовали старший сын Мираншах и внук Абу Бекр, левым – два другие сына – Шахрух и Халиль, в центре же распоряжался его любимый внук Мирза Мухаммед во главе отборнейших дружин. Здесь же находилось главное знамя эмира, которое защищали важнейшие государственные сановники и 2000 латников. Сам Тимур возглавлял резерв. Турецкие силы насчитывали до 400 000 ратников (по сообщению самого Тимура; по другим, более достоверным данным – 120 000). Большей частью это были азиатские войска, ненавидевшие султана за жестокость и скупость. Случаем невыдачи жалования как раз и воспользовался Тимур, которому благодаря наличию шпионов в османском лагере удалось переманить на свою сторону татарские части Баязида, в решительное мгновение оставившие своего султана. Азиатской частью, составлявшей правое крыло, начальствовал старший сын султана Сулейман. На левом крыле стояли сербские вспомогательные дружины тяжелой конницы, предводительствуемые храбрым князем Лазарем Вуковичем. Сам султан с 10 000 янычар и другими османскими войсками стоял в центре, имея перед собой 32 индийских слона. Его старший сын Мухаммед находился во главе резервных соединений.

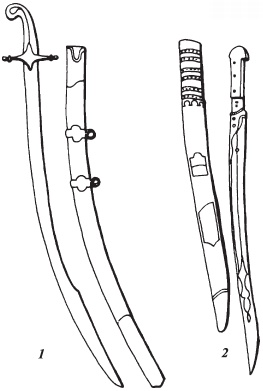

Турецкое клинковое оружие 1 – турецкая сабля (шиншир); 2 – турецкий ятаган В целом, кроме собственно османских подразделений, янычар и надежных сербов, войско Баязида было составлено из армий завоеванных лет за десять до этого мелких государств и из войсковых отрядов татарских и туркменских племен, находившихся в Малой Азии еще со времен монгольского нашествия. Экономической базой турецкого войска был очень своеобразный феодальный строй, когда, в отличие от Европы, участок с живущими на нем крестьянами (тимар) отдавался воину в наследственную собственность с правом продажи. Феодал-тимарли (тимариот) получал землю в начале своей службы, а затем за определенные заслуги надел этот мог быть увеличен. Из числа таких тимариотов набирались османская конница (сипаги) и часть пехоты (асабы). Помимо них, в войско входили отдельные отряды многочисленных подвластных народов и иностранных наемников (гуребов). В целом эта система пополнения войска путем раздачи поместий за военную службу с освобождением от уплаты податей – древнейший обычай на Востоке, перешедший к туркам от персов – и стала в Османской империи основой всего государственного устройства. Страна приняла вид ленной или феодальной державы, сохраняя его вплоть до XVII века.

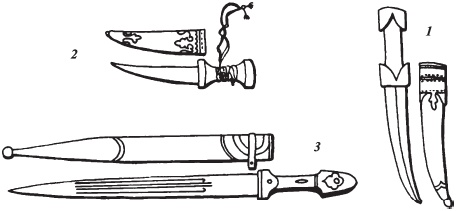

Турецкие кинжалы XV–XVI веков 1 – албанский кинжал; 2 – турецкий кинжал (бичак); 3 – кавказский кинжал Отборнейшую и лучшую, но довольно незначительную часть турецкой конницы составляла конная стража санджака – священного государственного знамени. Сверх того, сохранялись еще прежние акинджи («бегуны, набежчики») султана Османа I – вольные и иррегулярные конные дружинники, подобно многим пешим асабам, не имевшие земель, не получавшие жалованья и служившие в войске только ради грабежа или добычи.

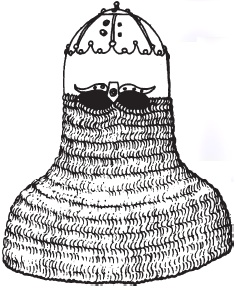

Турецкий закрытый шлем с кольчужной бармицей начала XIV века из Анатолии Что касается пехоты, то еще в 1347-1350 годах султан Урхан, по совету и при содействии своего брата Аллах-ад-Дина и войскового судьи Кара-Халиля Чендерли, образовал вместо буйных и своенравных алиев или пиядов новое, постоянное и регулярно устроенное пешее войско на жалованье, названное им «йени-чери» («новое войско»). Основу его составляли обращаемые в ислам сыновья христианских пленников и данников турок, иноплеменников, беглецов и перебежчиков. Насчитывая 10 000 человек, янычары делились на оды (роты), помещались в особых жилищах, отдельно от прочего населения и тщательно обучались военному делу. Им были назначены богатые оклады и изобильное продовольственное содержание. Каждый янычар мог получать, смотря по выслуге лет и проявленным заслугам, двойной, тройной и так далее до семикратного оклад. Продовольственное же содержание было столь обильно, что сами названия янычарских чинов заимствовались от кухонных должностей: «чорбаджи» – «кашевар», «аджибаши» – «главный повар», «сакабаши» – «главный водонос», а котел, вокруг которого янычары собирались для еды и совещаний, считался святыней войска, хотя в их подразделениях имелось свое особое знамя с изображением серебряного полумесяца и обоюдоострого меча арабского халифа Омара в алом поле. В поощрениях за верную службу недостатка не было, и всем, отличавшимся верностью и храбростью, были открыты пути к высшим государственным должностям и званиям.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно