|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - По Берлину. В поисках следов исчезнувших цивилизаций | Автор книги - Светлана Руссова

Cтраница 40

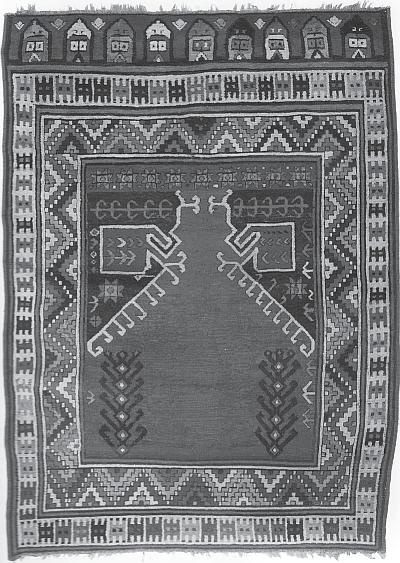

Ну и последняя пара, наиболее употребительная в мусульманском искусстве, как в растительных и тератологических орнаментах тканей, так и в росписях керамики, в изразцах, миниатюрах, поэтических текстах, – и наиболее существенная для понимания суфийского учения о постепенном приближении к Богу, слиянию с ним через мистическую любовь: «соловей и роза». Эта пара рождает бесконечное количество ассоциаций, приращение новых и новых значений. Это поэтический перифраз образов Лейли и Меджнуна. Это символ неразделенной любви и символ бессмертия. И действительно, роза и соловей принадлежат разным мирам (флора и фауна). Они принципиально противоположны, как мужское и женское начало, как инь и ян. В то же время они не могут существовать друг без друга. «Роза приятна по форме и запах имеет приятный». Соловей же – серенький и незаметный. Однако за материальную красоту роза расплачивается несвободой, она привязана к месту. Соловей же – носитель духовной красоты, свободно перелетает от розы к розе. Материальная красота розы невечна, миг – и она отцветает. Соловей, влюбленный в нее, слагает песню, которая превозмогает физическую конечность бытия. Что остается после того, как роза отцвела? «Имя розы», что сбереглось в бессмертной поэзии соловья. Так, неразделенная любовь – не только импульс для поэтического творчества, но и смысл и суть бытия: Разорвался у розы подол на ветру. Соловей наслаждался в саду поутру. Наслаждайся и ты, ибо роза – мгновенна, Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру...» Омар Хайям (пер Г Плисецкого) Прекрасной иллюстрацией одновременного следования канонам и стремления их нарушить является коллекция ковровых изделий, представленная в музее. История плетения ковров насчитывает более 2 500 лет. Найденный в 1949 г. на Алтае в Пацирийском кургане ковер, датированный археологами V в. до Р. Х., свидетельствовал о налаженной уже в это время торговле коврами между Китаем и Северной Африкой. В Новое время ковроткачество сохранялось только кочевыми народами. Но с XVI в., сначала в Персии, а затем и в Европе при дворах королей, при церквях и в домах знати это искусство пережило период возрождения из небытия, и в конце XIX в. на всемирных выставках в Вене (1873, 1890) и Париже (1878) привело к буму. Правда, еще долго ковры продолжали оставаться предметом роскоши, который мог себе позволить далеко не каждый. Для скотоводческих же народов Средней Азии, Ирана, Египта, Турции, Казахстана, Азербайджана, входивших в Арабский халифат, ковер всегда играл исключительно важную роль. Ритуальный коврик или покрытие шатров и кибиток, ковер в интерьере или попоны – это всегда соединение прямой хозяйственной необходимости с высокими эстетическими качествами. Традиции ковроделия, сложившиеся в древности и вобравшие в себя богатый опыт Востока, практически едины для многих народов исламского мира и дают основание говорить об их культурной общности. В этом нетрудно убедиться, посмотрев внимательно орнаментальные мотивы и колорит ковров. Сотканные в различных местах, представляющие разные школы, отличающиеся по композиции, цвету и рисунку, тем не менее ковры обладают общими стилистическими особенностями. Едина техника ковроткачества. Ворсовые ковры у народов Востока веками создавались при помощи узловязания двух форм – «тюркбаб» и «фарсбаб». А безворсовые ковры ткались методами продевания и обвязывания. Едины и украшения ковров – всевозможные розетки, медальоны, орнаменты, рисунки людей, животных, птиц (вопреки предписаниям ислама, запрещающим изображения), стилизации сюжетных мотивов и элементы растительного мира. Декор ковра – это сложная система, сочетающая древние каноны и современные нововведения. Это всегда закодированный текст, который призван установить взаимодействие между мастером, его сотворившим, и зрителем, его воспринимающим и приобщающимся к переживанию процесса бытия и вечного круговорота жизни во Вселенной. Так, к примеру, колористика ковра, означающая гармонию темного и светлого, мужского и женского, дневного и ночного, старости и молодости, вообще – жизни и смерти – обычно строится на сочетании красного и черного цветов и их вариантов – контрастных тонов синего и красного, синего и желтого, темно– и светло-коричневого. Обрамляющими узорами обычно являются зигзагообразные или волнистые кривые линии, символизирующие собой воду. В центре ковра располагаются космогонические геометрические или зооморфные узоры, связанные с солярной символикой, направлением сторон света. В орнаментальных узорах ритмически чередуются сердцевидные, ромбические, крестовидные, S-образные и зооморфные элементы (илл. 29).

Илл. 29. Турция. Ковер Тарапинар. 1 пол. XIX в. Исходными формами этих мотивов послужили изображения растений, тотемных животных, человека. Среди зооморфных элементов встречаются головы, рога, копыта, напоминающие о животных реальной фауны – олене, баране, быке, коне, верблюде, а крылья и лапки соответствуют лебедю, ястребу, беркуту. Символика этих элементов у народов Востока едина: лебедь символизирует домашний очаг, олень – счастье, благополучие, бык и баран – силу, могущество, власть. Часто в ковровых изделиях встречается и S-образный элемент орнамента, схематически изображающий фантастического дракона. Этот знак является символом добра, счастья и плодородия. Затейливый растительный орнамент, представляющий собой сложное переплетение геометрических и сильно стилизованных лиственных форм, когда листья с загнутыми концами превращаются в своего рода завитки, стал основой обобщенного названия мусульманского орнамента – «арабески», с которым он вошел в европейское искусство. В Берлине коллекция ковров появилась с легкой руки Вильгельма фон Боде. В начале XIX в. это ему действительно многого не стоило. Как он сам впоследствии писал, ковры лежали в то время в Италии прямо под ногами на улицах и продавались по смехотворным ценам. Боде предпринял исследование доставшихся ему ковров, датированных XV в., что помогло ему сопоставить их с работами итальянских и голландских мастеров – Ганса Гольбейна, Доменико ди Бартоло, Лоренцо ди Лотто, Рафаэллино дель Гарбо – и расширить таким образом обзор музейных экспонатов Средневековья. Несмотря на то что во время Второй мировой войны некоторые значительные образцы были утеряны или погибли, собрание ковров в Пергамском музее и в музее Далем-Дорф впечатляет и сегодня. Представление о древних цивилизациях можно получить в Берлине не только на Музейном острове. В юго-западной части города, в районе Целендорф, расположен еще один интереснейший музейный комплекс, где находятся коллекции восточноазиатских изделий из керамики, дерева, бронзы, слоновой кости. ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ДАЛЕМЕ

В музее, расположенном в районе Далем-Дорф, собраны коллекции, представляющие культуры стран Африки, Латинской Америки и Дальнего Востока. Они располагаются на двух этажах музея. Наверху – Африка и Мексика, внизу – Индия, Китай, Корея и Япония. Каждая коллекция уникальна и зачастую показывает страну с совершенно неожиданной стороны. Думается, целесообразно начать знакомство с музеем именно с верхнего этажа. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно