|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномены древней культуры востока Северной Азии | Автор книги - Вадим Попов

Cтраница 55

В родовой памяти северян не сохранилось даже намека на транспортировку умерших в мир иной именно на лодках. Однако сам факт такого рисунка (перевоза душ), очевидно, существовал с древних времен. В недалёком прошлом обряд переселения душ производился шаманом на изюбрях, оленях, медведях или собаках. «Тот» свет назывался «буни». В нем жили уже переселенные души («паня»), которые имели свои посёлки и занимались там обычным трудом. Шаманы время от времени доставляли туда новые партии «паня», пускаясь как бы в далёкое путешествие. Они разыгрывали на глазах у жителей села целое театрализованное представление – езду на собаках или других животных со всеми подробностями, борьбу с враждебными духами. Походя, общаясь с «паня», давали им подзатыльник за непослушание. «Буни» неолита должен был тоже напоминать людям сущность жизни на земле, а не в воде или где-то на далёком острове, представление о которых создать древнему человеку было очень сложно. Если оно не было сформировано в 18–20 веке, то тем более, не могло возникнуть в неолите. Да и могло ли одномоментно появиться такое большое количество душ? Любое поселение древних людей вряд ли составляло более 60–80 человек. А переселение в «буни» до 20 душ, как показано в рисунках, нереально и быстро бы обезлюдило такое поселение. Лодки всегда содержат разное количество душ и это тоже указывает в пользу их конкретного счёта, а не абстрактного представления о перевозке их в буни. Глава № 9

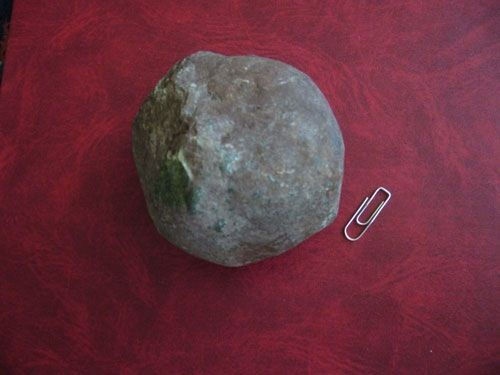

Редкие артефакты нижнеамурских индустрий каменного века Среди археологических подарков Субботино имеется один примечательный. Это округлый камень в диаметре 5–6 см., весом 350 гр. Вероятно, что он представляет собой снаряд – ядро для пращи. Изделие это очень старое, покрыто патиной времени. Поверхность нешлифованная; заметно, что его отделывали грубыми сколами (илл. № 127).

илл. № 127 Известно, что пращу как метательное оружие вытеснил лук где-то в 5 тыс. до н. э. Значит, субботинцы существовали здесь и до этого времени. Стратиграфировать ядро не пришлось – культурные слои в этом месте были перемешаны земляными работами. В неолитическом слое были найдены наконечники для стрел треугольной формы, зашлифованные и великолепно обработанные ретушью и создающие своим видом эффект ювелирного изделия. Кажется мне, что один из коллекции наконечников является самым маленьким среди известных в археологии микролитов: длина его всего 1 см, но отделан он с большой тщательностью. Возможно, его применяли для стрелы духового оружия. Считается, что наличие микролитов – неотъемлемый признак принадлежности к индоевропейской культуре. Да иначе и быть не может, т. к. это образец высокой неолитической технологии, которая была под силу только индоевропейцу. В хозяйственном инвентаре субботинцы имели изделия из яшмы – овальные ножички, совмещенные с проколкой. Вероятно, их использовали для раскройки шкур и изготовления одежды, сшивая части кожи сухожилиями (илл. № 128).

илл. № 128 К редким находкам можно отнести и два овальных камня – гальку – крупный и малый. Рабочая поверхность их оказалась пропитана глиной, которую не удалось смыть никакими средствами. Наверное, эти камни использовались для лощения глиняных горшков. Форма и удобное положение их в руке для этого дела соответствуют такому предназначению. Глина, оставшаяся на поверхности гальки, за тысячи лет проникла в камень и стала несмываемой. В музейных коллекциях мне не встретилась такая галька, но она имеет у археологов своё название – «лощило». Частью находок является женское неолитическое украшение – плоская нефритовая (кальцитовая?) бусина – утрата из целой нитки бус (илл. № 129).

илл. № 129 Археолог Шевкомуд обнаружил в мезолитическом слое на Нижнем Амуре нефритовый диск с отверстием в центре. А культуролог Лапшина указала в своей статье: «Первобытное искусство как источник изучения культурогенеза…», что на Амуре кольца и диски из нефрита как солярные символы прослеживаются во всех культурах, начиная с осиповского времени, т. е. с мезолита. Связывать их происхождение с культурой Китая, где издревле отмечается особое пристрастие к нефриту, тоже нет хронологических оснований, хотя на Амуре месторождений белого нефрита нет. В Китае украшения из этого камня появились во 2 тыс. до н. э., значит, в неолите и ранее они производились в Прибайкалье, где имеется такое месторождение, откуда и попали на Нижний Амур. В Китае нефрит имел культовое значение. Символизм нефрита китайцев взят из «Шао Ли», относящегося к 12 столетию до н. э. Он насчитывает шесть ритуальных воплощений: Пи, Теунь, Ху, Хуан, Куй, Чань. Символом Пи является диск с отверстием посередине, обозначающим небо, которое является местом абсолютной пустоты. Вероятно, китайские мастера унаследовали дисковую форму нефритовых украшений от первобытных изобретателей её – русов мезолита Прибайкалья. В начале нашей эры нефритовые диски из Китая попадают в среду северных этносов, где высоко ценятся и используются в ритуалах и для украшений. Таким образом, изделия из нефрита являются стрелками компаса, указывающими направление переселения русов – из Сибири на Нижний Амур; а также часами, показывающими время этого переселения – мезолит. А значение нефритовых дисков было разное: у русов они олицетворяли небо, у китайцев – мироздание с пустотой посередине, у северян – дорогое украшение, и называлось оно – «Косо» (илл. № 130). От него даже пошло название одного из северных родов – «Косогиры».

илл. № 130 Археологи всё чаще обнаруживают на Амуре различные антропоморфные фигурки. Найденную первую окрестили Кондонской Венерой и приписали ей портретное сходство с юной нанайской девушкой неолита. Однако приоткрыл тайну этой находки один хабаровский археолог. Оказывается, она была найдена в 1960 году не в раскопе, не в стратифицированном культурном слое, как указывал Окладников, а явилась поверхностным сбором. Кроме того, даже непрофессиональному глазу заметно, что она не несёт на себе печать тысячелетий, а стиль её не находит аналогов в шаманской среде идолов северян. Оставалось признать, что Кондонская Венера – Нефертити – была творением рук свободного художника, который слепил портрет своей любимой женщины с раскосыми глазами и бросил его в костер для обжига, после чего он сумел сохраниться более 5 тыс. лет, и время даже не облупило его носа. Так что вопрос о том, какого времени всё же портрет и могли быть художник немонголоидом, оставался открытым и должен был мучить учеников академика Окладникова, ведь они тоже знали, что Венера подборная. А хабаровские археологи имеют сведения, что её подбросил в раскоп нанайский мастер, который сам и заявил об этом позже, уже когда слава Венеры перешагнула границы России. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно