|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномены древней культуры востока Северной Азии | Автор книги - Вадим Попов

Cтраница 50

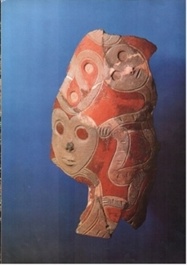

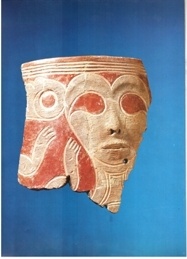

Однако этот артефакт остался всё же очень бледным в сравнении с двумя женскими образами на цветной керамике из п. Вознесенское (илл.№ 111 и илл.№ 112). От него и пошло название " Вознесенская керамика", её ещё называют краснолощеной.

илл. № 111

илл. № 112 Если монголоидным глазам уважаемые историки придают большое значение, то круглым и каплеобразным широким глазам этих масок – никакого. Молчат, как бы не замечая их, или объясняют форму схожестью с круглыми глазами шаманских деревянных масок 19 века н. э… А экскурсовод археологического музея уведомила меня, что облик масок относятся к монголоидному расовому типу, при этом громко рассмеявшись. А ведь она водит экскурсии школьников и потчует их этой нелепицей по указанию руководства музея. Археологи при описании этих масок вдруг сразу меняют профессию и, становясь художниками, отмечают в них не загадочный знак над головой, не расовый тип, а холодность, угрозу одной или очарование и мягкость другой. Но кое-что общего с сикачи-алянскими масками они всё же нашли. Это прежде всего карточно-сердцевидный овал верхней части головок. Удивительно было бы узнать учёным, что такие же лики в виде карточного сердца встречаются не только в Сикачи-Аляне 4–3 тыс. до н. э., но и, например, у русов – пеласгов (белясков т. е. белых) тоже 4–3 тыс. до н. э. (илл.№ 113).

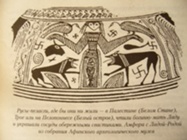

илл. № 113 Это невероятно для современных историках, но естественно для концепции Ю.Д. Петухова, указывающей, что у единого народа на всей территории проживания, от средиземного моря до Амура, был единый канон изображения русских богинь – Лады и Макошь. Их лики экспонировались в своё время на выставке " Археология СССР " и обошли многие страны, но узнаны никем не были. А мы попробуем разобраться в этом вопросе, исходя из утверждения пребывания русов на Нижнем Амуре в 4–3 тыс. до н. э., а вернее, ещё с 12–11 тыс. до н. э. Уж не знаю, кака к этим изображениям отнеслись западные историки, только известно, что прекрасно изданный в 1980 году, на английском языке, с великолепной полиграфией фотоальбом А.П. Окладникова « Древнее искусство Приамурья» за границей не закупили. Весь тираж пошёл на внутренний рынок, и прилавки книжных магазинов были завалены этим изданием невероятной стоимости в 25 рублей. На суперобложке его красовался лик Богини Макошь. Именно лик, а не маска-личина, так как такое определение шаманизирует её изображение. Второй лик ещё более притягателен и имеет, как было показано, символ Великого Триглава. Конечно, можно было бы оба лика отнести только к изображению Лады или только к изображению Макошь, но они всё же разные. Лики других богинь вряд ли изображались в то время, т. к. они были второстепенными. А главными божествами у солнцепоклонников являлись только Бог Род, Перун, Лада и Макошь. Некоторые элементы рисунков, расположенные рядом с ликами, с трудом поддаются пониманию. Головы с круглыми глазами и их кошачьи тела на фрагменте керамики с Ладой навели на мысль о принадлежности их к легам (ангелам). Правда второе существо можно только предполагать по закону симметрии орнамента. Поза изображённого существа изящна, проявляется его ловкость и гибкость. Оно, несомненно, фантастическое и вместе с ликом Лады составляет какой-то сюжет. Такие сюжеты вряд ли могли быть доступны шаманской религии – они, наверняка, из язычества. Наиболее вероятно, что здесь показана богиня с легами, которые являлись её помощниками и вестниками. У славян они доносили до людей волеизъявления и советы советы Светлых Богов. Рисунки имели, очевидно, и пропагандистское значение для предъэтносов, окружавших русов. Изображение легов в виде кошачеподобных фантастических существ, вероятно, было более понятно нецивилизованному населению Амура, нежели какие-либо другие образы. Таково было решение ведического художника и он был прав. Вряд ли леги с крыльями оказались бы доступнее пониманию северян. А здесь они как бы играют роль посредников между богами и людьми, напоминая шаманов в танце. Другая женская маска-личина менее прекрасна и молода. Её образ создаёт впечатление озабоченности, скорби, печали. Каплеобразностью глаз художник, очевидно, передал страдание и плач. Её головы касается какая-то головка (как у Лады) с большим глазом, Вероятно, это изображение ребёнка или зародыша. А сама маска – символ богини-Матери, у которой всегда найдётся о ком поплакать – о своих детях; возможно даже о нас с вами, предвидя печальную судьбу русов-славян. И как при этом её не назвать Матерью Ковша, откуда, по религиозному преданию, прибыли славяне. Она Богиня Макошь. Конечно, в то время её звали по-другому, но суть от этого не меняется. Это вторая по значимости богиня пантеона славянских божеств, все другие богини имели второстепенное значение. Внешний облик богинь передан художником в портретном стиле, т. е. только ликами, без тела, о чём можно догадаться по соотношению размеров масок и сосуда. Леги же имеют и то, и другое. Это важно. Изображение богинь со всеми особенностями женского тела художник посчитал аморальным. Данный факт свидетельствует тоже в пользу именно праславянских божеств. Художники других народов изображали своих богинь всегда с подчёркнуто яркими вторичными признаками. Кажется в древнем искусстве и нет более примеров портретного изображения женских образов. Кроме того, о подобном стиле упоминается в уведомлении известной Велесовой книги 9 века: " Грецколань (племенной союз греков) не богов почитает, а человеков. Они из камня высечены наподобие мужей, а наши боги суть образы". Так что, по крайней мере, не греки создавали эти шедевры, хотя многие исследователи по красоте и высокой художественности сравнивают их с изображениями на греческих вазах. Лики этих женских масок представлены, как уже говорилось, в виде карточного сердца; губы у них выпуклые, носы выступают над поверхностью сосуда, глаза непропорционально большие – круглые и каплеобразные, чего нет ни в одном подобном амурском петроглифе, хотя сам тип головки в виде карточного сердца встречается. Маски явно одухотворены – у одной на лице страдание, у другой замечается жеманство и кокетство, тем более что руки манерно подпирают подбородок, как у артистки. Шея у этой круглоглазой маски, судя по размеру рук, должна быть удлинённой. Весь облик её передаёт идею женского очарования, и это в неолите?! А может быть, здесь изображены маски актрис неолитического театра?! Одно понятно, что режиссёром и художником спектакля был не северный охотник-монголоид. При реконструкции этого театрального сюжета получилось вот что (илл.№ 114)…

илл. № 114 |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно