|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 44

Основным военным противником Османов на юго-востоке Европы была Австрия. Россия активно и успешно включилась в антитурецкие военно-политические комбинации лишь с конца XVIII ст., но ее появление в Закавказье и активная роль на Балканах стали реальным геополитическим фактором лишь в 70-х гг. XIX века. Возвращение австрийских провинций к католицизму после значительных успехов Реформации, укрепление позиций папизма в Польше в XVII ст. в достаточно большой мере предопределены активностью Ватикана в борьбе против турецкой агрессии. Империя Габсбургов, папский престол и Венецианская республика на протяжении веков организовывали разные блоки государств для сопротивления агрессии исламского войска, пока наконец под Веной в 1683 г. король польский Ян III Собеский не разбил Османов в битве, которая повернула в новом направлении историю Балкан. В этой битве вместе с поляками и австрийцами дрались против турков, как известно, и украинские казаки. С другой стороны, султаны поддерживали протестантов против папства, и протестантская Трансильвания была под протекторатом Османов так же, как и православные княжества Молдова и Валахия. Эта многовековая традиция в XX веке, после вытеснения Турции с Балкан, уже была окончательно забыта. Однако в отношениях между нациями Балкан можно многое понять, если мы эту традицию учтем.

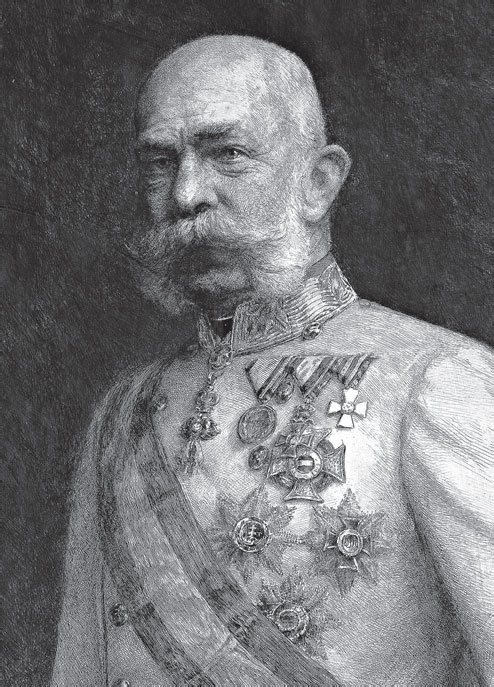

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф. Худ. В. Унгер В Австрийской империи немецкий этнический элемент никогда не был основным, и его удельный вес постоянно уменьшался – в XX ст. немцы едва превышали треть населения империи. Согласно переписи 1910 г., немногим больше половины населения Австро-Венгрии составляли славяне, менее четверти – немцы, около одной пятой – мадьяры, около одной семнадцатой – румыны. Немцы Австрии были переселенцами из Альп, Баварии и Швейцарии; большинство из них жили в горных сельских местностях, и вплоть до второй половины XX ст. очень бедно. Раньше немцев здесь появились славяне, которые к XX веку в основном ассимилировались, но еще кое-где и до сих пор живут обособленно селами в горах Каринтии и других австрийских земель. Австрийские немцы-горцы занимались горным промыслом и выжиганием угля, которым они торговали в городах. Города и урбанистическая культура в империи оставались преимущественно немецкими. Немецко-католическая Австрия в культурном аспекте составляла единое целое с католической южной Германией и непосредственно испытывала итальянское влияние, особенно в эпоху барокко. Династия Габсбургов была самой старой из правящих династий Европы и временами возглавляла также «Священную Римскую империю немецкой нации», которой так и не суждено было стать политической реальностью Римско-католической церкви. Выступая организатором и символом антиисламского сопротивления на Балканах, католическая немецкая Австрия в своей военной активности опиралась в первую очередь не на немецкий, а на венгерский элемент. Королевство воинственных мадьяр было основной организованной силой, которая стояла на пути Османов к Европе; турки победили под Мохачем в 1526 г., Венгрия потеряла независимость и не восстановила ее после Венской битвы 1683 г., превратившись в провинцию Австрии. Венгры, почти до основания вырезанные турками в XVI ст., продолжали оказывать отчаянное сопротивление и, что самое удивительное, после изгнания турок в конце XVII – в начале XVIII века восстановили свою численность в значительной мере за счет ассимиляции пришлых хорватов, поляков и немцев, о чем свидетельствуют, в частности, многочисленные венгерские фамилии Хорват, Лендьел и Немет. Способность к ассимиляции чужестранцев вместе с чрезвычайной стойкостью этнического организма отмечают исследователи не только у мадьяр, но и у их отдаленных родственников – обских племен маньси (этнонимы маньси и мадьяр родственны): в смешанных браках маньси и хантов (тоже обские угры) дети, как правило, будут маньси. В старой Венгрии дворянские роды хранили память о том, что их предки «пришли с Арпадом»; никто из простонародья не мог о себе этого сказать. Это значит, что пришлые в долины Паннонии из евразийских степей венгерские коневоды и воины составили верхушку завоеванного ими сообщества и превратились в местную аристократию, полностью ассимилировав туземное, славянское или романское, население Паннонии и передав ему мадьярское самосознание и даже мадьярское чувство высокомерия и пренебрежения к соседям, которые, нужно признать, их никогда не любили. Венгерская аристократия входила в высшие круги Австрийского государства, но кроме военных традиций и огромных поместий она ничего другого не имела. Земли Венгрии богаты и плодородны, венгры создали одну из наилучших кухонь мира и умели жить в свое удовольствие; но крестьяне оставались достаточно бедными и очень зависимыми от магнатов. Перед венгерской нацией возникла угроза превращения в корпорацию обитателей роскошных имений и небогатых сел, тогда как вся профессиональная европейская культура развивалась – в том числе мадьярами – в немецкоязычной городской среде, а национальные капиталы сосредоточивались – тоже в городе – в руках немцев и немецкоязычных евреев. Следует отметить, что чехов в империи было всегда больше, чем немцев-австрийцев, и немного меньше, чем мадьяр (в настоящий момент чехов 9 млн, словаков – чуть больше 4 млн, австрийцев – до 7 млн, мадьяр – за 10 млн). Чешские земли были наиболее промышленно развитыми в Австро-Венгрии, в горных районах Чехии большинство населения составляли пришлые немцы, рабочие и мастера горной промышленности. Словаки, хорваты и закарпатские украинцы принадлежали к венгерской сфере контроля и влияния. Собственно, между этими двумя полюсами – Веной и Стамбулом – проходит культурно-политическая история славянства на Балканах, которая как раз и стала источником самых драматичных коллизий XX века в этом регионе и во всей Европе. На землях Молдовы и Валахии, при огромном славянском влиянии, решающим оказался субстрат давнего населения Фракии, которое в свое время переняло по-своему язык римских гарнизонов. «Романши» близкого происхождения еще долго отдельными группами жили в разных местах на Балканах, но сегодня их почти не осталось. В частности по-романски говорили горные пастухи-валахи (влахи), которые создали особенную культуру на выпасах полонин Балкан и Карпат. В Албании валахи (влехи) перешли на местный язык, на севере и востоке Карпат – на славянские языки (словацкий, украинский). Только в малодоступных горах Албании остались горцы, язык которых унаследован от иллирийского. Славяне пришли на Балканы в VII – VIII ст. н. э. преимущественно с востока, с нынешней украинской территории, а частично также с севера, из-за Карпат. Долгое время славянский говор господствовал почти везде, даже на территории Греции. Как свидетельствуют данные антропологии, балканские славяне – это скорее ассимилированные местные жители Фракии на востоке и иллирийского происхождения – на западе. Влияние местного дославянского населения сказывается и на других элементах культуры. Балканское славянское жилище продолжает не столько славянские, сколько древние местные традиции. В Болгарии лишь в низменных придунайских поселениях сохранялись старославянские полуземлянки с печью. Южнославянская культура жилья сложилась на местной балканской основе – комната (къща по-болгарськи, куча по сербо-хорватски) с открытым очагом, который позже превращается в кухню, и вспомогательные помещения, прообраз собы – спальных комнат.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно