|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 354

Идеология постмодерна идет по пути Ницше и субъективистской философии науки дальше, чем хотел идти Гуссерль. Как известно, Гуссерль, принимая субъективистскую трактовку картины мира как картины субъекта познания, видел опасность для европейской цивилизации в том, что вера в объективную истину порождает борьбу за монополию на истину, а потому – взаимную нетолерантность и агрессию. По его мнению, рациональный компромисс возможен на основе здорового скепсиса и признания относительности взаимных претензий. Это давало ему надежду на спасение европейского рационализма с его унаследованным от античности историческим достижением – бесконечностью принципов и идеалов, досягаемых в будущем. Собственно, близкую концепцию отстаивал Хабермас в полемике с постмодернистами. Постмодерн отбрасывает именно эту перспективу. Тезис о несоизмеримости и несовместимости дискурсов, «нарративов», культур с их парадигмами и является радикальным провозглашением иррациональности человеческого мира. Разумный диалог между людьми, живущими в разных культурных пространствах, невозможен, и компромисс нужно искать не в рамках рациональности, которая на деле является для человечества прокрустовым ложем, а между разными Я и разными сообществами – независимо от того, достигнуто ли взаимное понимание, получится какое-либо согласие между глухими и немыми. Другим выражением этой концепции является отказ от бесконечно отдаленных социальных целей (идеалов «светлого будущего»), которые якобы определяют смысл исторического порядка, и ориентация на современность, «здесь и сейчас». Постмодерн предостерегает от рационализма, содержащегося в лозунге Роджера Бэкона «Знание – сила», – оно стало лозунгом использования знания для концентрации силы в руках власти, стремившейся всегда к тоталитарному контролю. Единство субъекта познания, согласно постмодернистской эпистемологии, только прикрывает попытки сосредоточить информационную власть в руках тоталитарных структур. С точки зрения новой эстетики, самым выдающимся событием стало появление в 1980 г. романа Умберто Эко «Имя розы». Здесь в полной мере воплощен принцип, формулирующийся достаточно туманно при характеристиках постмодерна, как «частое использование имитации, цитат, пародии». Речь идет о том, что произведения постмодерна, построенные в насыщенном литературном пространстве, непонятны вне большого литературного контекста, преисполнены намеков на него и неявным цитированием, а нередко и незаметных для непосвященного фальсификаций, тем самым – иронические по своему построению. Роман высокоэрудированного гуманитария Эко – совсем не пародия на культуру средневековья или на современный детективный жанр: уподобление самой популярной массовой индустрии для чтения имеет тот же характер культуры смеха – касание к «миру наизнанку», – что и у Рабле, и у Сервантеса, и у Стерна. Такой прием позволяет сохранить утонченную конструкцию произведения и вызвать любопытство читателя. Приближением к культурному абсурду постмодерн уподобляется вековечным попыткам человечества найти общий язык с «нижним миром». Только если в архаичных представлениях это был мир демонических инфернальных сил, то для постмодернистских интеллектуалов это мир нелепости, бессмысленности бытия и истории. Кстати, такая двусмысленность отделяет культуру абсурда от самого абсурда и бессмыслицы: строгим канонам искусства противопоставляется не разрушение, деструкция, хаос, а так называемая деконструкция, что на деле является рафинированным эстетическим и философским построением, направленным на открытие истины через артикуляцию той реальной абсурдности бытия, которая не поддается рациональному осмыслению и объяснению. Понятие деконструкции введено Деррида, но едва ли не все идеи этого подхода к реальности были заложены франко-румынским писателем Эмилем Чораном (Сиораном) (см. его «Очерк декомпозиции», 1949), а классической литературной деконструкцией-декомпозицией можно считать «Улисса» Джемса Джойса. Термин «постмодерн» родился достаточно поздно, и родился в Америке, зато был немедленно подхвачен европейскими, в первую очередь французскими, философами и литераторами. Началом эпохи постмодернистской «деконструкции» можно считать появление в 1967 г. одновременно трех книг Жака Деррида – «Вещание и феномены», «О грамматологии» и «Письмо и отличие» («L’écriture et la différence»). В конце 1970-х уже идет речь о синтезе эстетических и социологических установок постмодернизма. Можно детально анализировать саму по себе концепцию постмодернистского «Нового времени», но поскольку общие дискуссии о модерне и постмодерне ведутся со ссылкой на социально-культурные изменения в западном обществе, то стоит сначала определить ощущения конца Нового времени именно в этой реальности. Что же такого случилось за десять-двадцать лет до взрыва дискуссий о постмодерне в западном обществе, что можно было бы характеризовать как радикальный социально-культурный излом, который стимулировал поиски в направлении идеологии постмодерна? Как правило, традиционный социолог или культуролог полез бы искать ответ в экономических справочниках. Действительно, статистика 1960–1970-х гг. показала бы нам вспышки экономической активности и ее спады, которые иногда едва не достигали масштабов экономического кризиса. Но нужно в первую очередь констатировать, что к середине 1960-х гг. западное общество очень разбогатело, в целом дела у него в последней трети века шли очень неплохо. Определенным рубежом стала именно середина шестидесятых, когда начал резко изменяться внешний вид Америки. Старые почерневшие небоскребы тридцатых годов с их пожарными лестницами начали беспощадно сносить и замещать грандиозными стройными конструкциями из металла и бетона. Архитектура смело заглянула в будущее, но существенно здесь другое – общество накопило большие деньги, и это просто видно невооруженным глазом. И потому полной неожиданностью для американского, а затем и для европейского общества стали студенческие бунты и другие социальные коллизии 1968 года. В 1970-х гг. в Европе и США началась эпоха нового консерватизма, но трудно определить эти времена просто как усиление позиций консервативных сил в обществе. Скорее можно говорить о выступлении новых левых сил, и победа консерваторов была реакцией большинства населения на достаточно агрессивный выход на политическую арену движений, так или иначе направленных против общепринятых основ общественного порядка. В этот раз взрыв начался в Соединенных Штатах, где движения студенческие, экологические, феминистские, сексуальных меньшинств и тому подобные объединились с могучими движениями черных и цветных американцев и буквально потрясали страну.

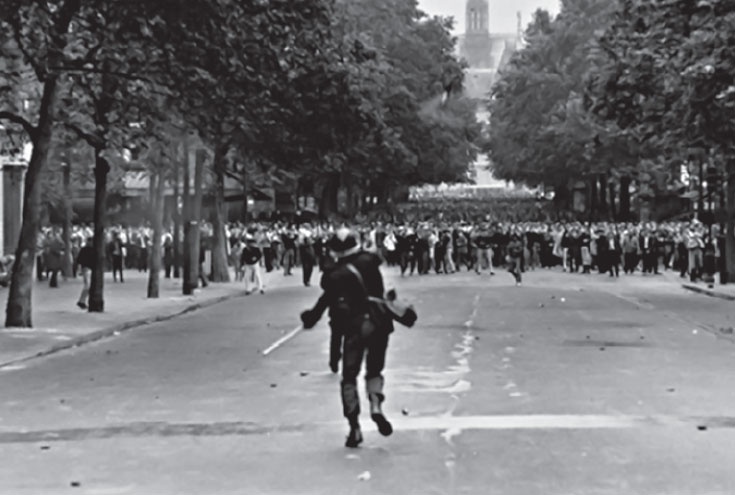

Столкновение полиции с демонстрантами. Париж, 1968 Студенческие беспорядки 1968 г. были занесены в Европу из Америки. Они прокатились по всему старому континенту, но наибольшую страстность приобрели в мае в Париже. Когда на миллионном митинге молодежи на Пляс Конкорд оратор сказал, что генерал де Голль назвал левого лидера Кона Бендита «каким-то немецким евреем», колоссальная толпа на площади начала в знак протеста дружно скандировать: «Nous sommes les juifs allemand!» («Мы немецкие евреи!») Массовость радикального неопределенно-гуманистического протеста поразила не только руководящие круги, но и традиционных политических левых – коммунистов, которые не знали, как реагировать на неизвестно чем рожденное протестное движение.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно