|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 31

«Если Германия будет задушена, то и мы вместе с ней. В случае же благоприятного поворота борьба приобретет такой ожесточенный характер, что Германия сумеет держаться лишь революционными средствами, в результате чего мы, очень возможно, и будем вынуждены встать у кормила правления и разыграть 1793 год… И хотя я считал бы большим несчастьем, если бы дело дошло до войны и она привела нас преждевременно к власти, однако следует все же быть готовым и на этот случай, и меня утешает, что в этом вопросе я имею на своей стороне Бебеля – самого надежного из наших товарищей». Вот и ответ на вопрос, который был Троцкому неясен, когда война наконец разразилась. Но парадокс заключается в том, что на своей стороне Энгельс имел не только самого надежного Бебеля, но и – по ту сторону возможной линии фронта – Геда! Когда лидер французских социалистов выразил недовольство позицией Энгельса и Бебеля, Генерал в октябре 1892 г. ответил: «Если бы я исходил из положения, что в случае нападения извне французские социалисты возьмутся за оружие, чтобы защищать свой родной дом, вся моя статья не имела бы смысла. Я требую только того же принципа для немецких социалистов в случае нападения со стороны России, даже если это будет поддержано официальной Францией». [75] Энгельс полностью солидаризировался со словами Геда: «Подобно тому, как Либкнехт заявил, что в случае нападения со стороны Франции он вынужден будет вспомнить, что он немец, так и мы в случае нападения Германии напомним Рабочей партии, что мы французы». [76] Позже Энгельс писал Лафаргу: «Я не хочу говорить об употреблении слова «патриот», о том, что вы выставляете себя единственными «истинными» патриотами. Это слово имеет настолько односторонний смысл – или, вернее, настолько неопределенный, что я никогда не осмелился бы применить это определение к себе. Я говорю с немцами как немец, так же как я говорю с немцами просто как интернационалист, и, я думаю, вы достигли бы большего эффекта, если бы объявили себя просто французами, и этот факт включает тогда и те логические последствия, которые отсюда выплывают. Но оставим это, это – вопрос стиля». Дело, таким образом, якобы упирается в прямое нападение и в тактику на случай обороны родины. С этой точки зрения немецким социал-демократам в 1914 г. можно вменить разве что отождествление убийства сербским террористом австрийского эрцгерцога с нападением России. Но провозглашение войны Германией было ответом на общую мобилизацию в России, а это можно было при желании трактовать и как начало российской агрессии. В конечном итоге, дело и для Энгельса заключалось совсем не в нападении или обороне. «Люди должны понять, что война против Германии в союзе с Россией является в первую очередь войной против самой сильной и боеспособной социалистической партии в Европе, и что нам не остается ничего другого, как со всей силой наброситься на каждого, кто нападает на нас и будет помогать России». [77] Не было таким уж безосновательным обвинение Энгельса, если выразиться осторожно, в национальном предубеждении и немецкой патриотической некритичности. Позиции Маркса и Энгельса относительно прогрессивности онемечивания славян в Германии и Австро-Венгрии хорошо известны. Энгельс высказывается также в пользу аншлюса Австрии: «…становится больно, что этот чудесный народ отделен от остальной Германии, и понимаешь необходимость воссоединения, которое, однако, можем осуществить только мы». [78] Энгельс, конечно, не антисемит; в непосредственное окружение Генерала входили и евреи – молодой Эде (Эдуард Бернштейн), с которым Энгельс был на «ты», и совсем уже молодой Рудольф Гильфердинг, да и сам Маркс принадлежал к ассимилированным выходцам из зажиточной еврейской среды. В то же время Бебеля Генерал призывал к осторожности относительно тех интеллигентных выходцев из кругов еврейской буржуазии, которые идут к социал-демократии: «…уже потому, что эти люди смекалистее других и, таким образом, обречены и выдрессированы вековым гнетом на карьеризм, к ним следует относиться с большой осторожностью». [79] Однако суть дела не в настороженности относительно самолюбивых и закомплексованных молодых людей из еврейской буржуазной среды, которым оппозиционные партии открывали возможности политической карьеры. Дело в том, что для Ленина, например, еврейское происхождение политических деятелей скорее говорило в их пользу, поскольку освобождало от подозрения в национализме господствующей нации, тогда как Энгельс явно озабочен другим.

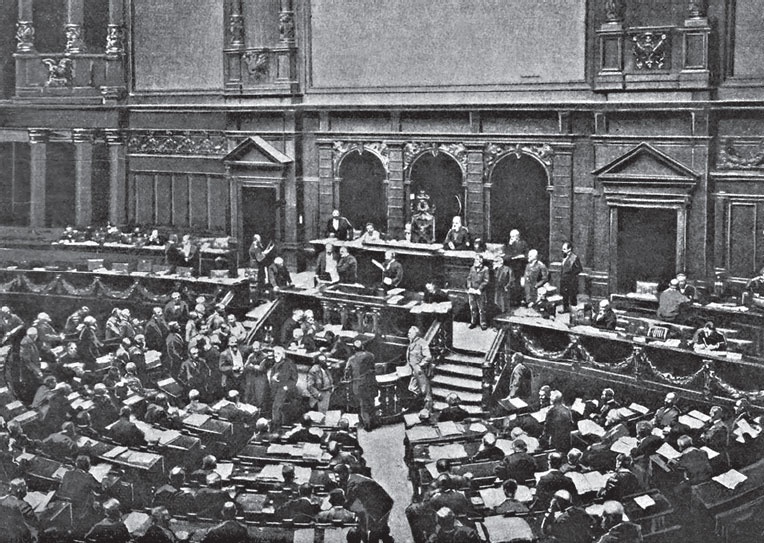

Рейхстаг с энтузиазмом слушает доклад рейхсканцлера Бетман-Гольвега про ход военных действий 2 декабря 1914 года Энгельс хотел бы, чтобы власть попала в руки социалистам «естественным путем», через парламент, и все меньше верит, что переворот осуществится на баррикадах. Но всю жизнь этот старый революционер ожидал, что вот-вот начнется решающий кризис. «Конечно, следующая революция, которая готовится в Германии с последовательностью и настойчивостью, более нигде не превзойденными, придет сама собой и в свое время, скажем, в 1898–1904 гг.; но революционный период во Франции, который подготовил бы общий кризис, ускорил бы этот процесс; и более того, если революция разразится сначала во Франции, скажем, в 1894 г., то Германия немедленно пойдет за ней, а затем франко-немецкий союз пролетариев принудит к действию Англию и одним ударом разрушит как тройственный, так и франко-российский заговоры. Тогда начнется революционная война против России – если даже не наступит революционный отклик оттуда, – будь что будет!» Революционные прогнозы-утопии Энгельса – не больше, чем фантазии, так что их сегодня невозможно читать без улыбки. Эти фантазии – все, что осталось от энтузиазма бойца эпохи «Весны народов». Они угасали, когда вечно молодой духом Генерал возвращался к Realpolitik. А в этой «реальной политике» Энгельс отличался от своих учеников-оппортунистов только мотивацией соучастия в авантюрах империи Гогенцоллернов. Источником патриотизма Энгельса были не столько немецкие национальные чувства, сколько иллюзии относительно близкого перехода власти к социал-демократии именно в Германии. «В Германии мы можем почти точно высчитать день, когда государственная власть окажется в наших руках», – пишет он Иглесиасу 26 марта 1894 года. [80] И невозможно возразить Жоржу Клемансо, который писал в марте 1914 г. в своей газете: «Я часто напоминал о протесте Бебеля, Либкнехта, Зоннемана и их друзей в 1871 г. против аннексии Эльзаса и Лотарингии, считая делом чести выразить им за это благодарность. Но времена изменились… С социалистами не советовались, с ними не будут советоваться и впредь, а когда порох подожгут, члены социалистической партии, как и всех других партий, смирятся с наступательной войной кайзера, поддержат ее и придут с пушками и снарядами на французскую границу». [81]

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно