|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 308

Так ли видит себя Китай? Марксизм по-китайски, или Китай по-марксистски

В какой мере черты культурных стандартов, отмеченные в первую очередь самими японцами, общие для Японии и Китая? Ясного ответа на этот вопрос в китайскоязычной литературе нет, хотя синология имеет для этого достаточно материала. В частности, огромный научный задел имеет российская синология, традиции которой продолжались в советской науке особенно с 1960–1970-х гг, когда под воздействием политических событий китаеведение стало очень актуальным. В 1980-х, когда привлечение молодых синологов к исследовательской работе дало уже первые весомые результаты, у нас оказались и типичные для европейской гуманитарии недостатки: философские комментарии к древнекитайской мудрости строятся преимущественно в терминах современной западной «философии жизни», путем прямого сопоставления китайских текстов с проблематикой и сюжетами современной европейской культуры. Таких кропотливых беспристрастных исследований, как в японистике, синология не принесла. А главное в том, что китайское научное и культурное самосознание не дало ничего подобного японской самокритике. Если вопрос поставить более узко и конкретно, то идет речь о том, что следует понимать под выражением «китайский марксизм»? С 1960-х гг. говорили о китайском «национал-коммунизме»; советские догматики – с осуждением, западные специалисты – нейтрально. Сами китайские коммунистические идеологи этого термина не употребляют, но, в сущности, не имели ничего против подобного самоопределения, не раз подтверждая свою опору на национальную традицию. Проблемы как будто нет, если речь идет о влиянии китайской культурной традиции на восприятие марксизма: безусловно, каждое европейское учение попадает вне Европы на своеобразную национальную почву. Однако, во-первых, именно существование марксизма как системы, наподобие, например, теоретической физики, экономической школы, или хотя бы какой-либо целостной христианской конфессиональной догматики крайне сомнительно, «варианты марксизма» кое-где несовместимы. Во-вторых, речь идет в конечном итоге о том, что «китайский марксизм», возможно, является вариантом не марксизма, а типично китайской идеологии с использованием всего-навсего словаря, модного в революционных движениях XX ст. европейского коммунистического вероучения. Если «китайский марксизм» – не попытка осмыслить реальность Китая в понятиях «марксизма вообще», а идеология или учение, которое имеет сугубо китайские корни и только внешне подобно аналогичным текстам российских, итальянских или французских марксистов, естественно поискать те архаичные цивилизационные стандарты, которые находят проявление в идеологии китайских «красных». Как, в конечном итоге, и в других идеологиях, и во всей китайской культурной традиции абстрактного и поведенческого уровней. Сам Мао Цзэдун скорее дал поводы для подобного понимания. Он очень часто повторял, что учился на Конфуции и совсем не знал Маркса. «Я сам вышел из лесного университета, именно в нем поднабрался знаний. Когда-то я изучал Конфуция, «Четверокнижие» и «Пятикнижие», учил шесть лет, вызубрил наизусть, хотя и не понимал. В ту пору я очень верил в конфуцианство, даже сочинения об этом писал. Потом я шесть лет учился в буржуазной школе. Шесть и семь – всего тринадцать лет. Я выучил обычный для буржуазной школы набор естественных и общественных наук, а также педагогику. Пять лет в педагогическом училище, два года в средней школе да еще столько времени провел в библиотеке» [727] (Мао работал помощником библиотекаря в Пекинском университете. «Лесной университет» начинался с Гоминьдана, в рядах которого молодой Мао заведовал отделом пропаганды в руководстве армии. – М. П.) Мао Цзэдун высказывался о себе и еще более критически: «Я – доморощенный философ, а вы – философы заморского образца». [728] Не следует воспринимать эти слова за чистую монету, как это делали составители московского антимаоистского цитатника: характерное для дальневосточной культуры самоунижение было и здесь элементом вежливости. В конечном итоге, скромное признание себя «доморощенным» было скорее проявлением гордыни, потому что для китайца «заморский» – не просто оценка, а злое ругательство. Но, правда, Мао читал лишь отдельные произведения Маркса, переведенные на китайский язык, потому что это был единственный язык, который он знал. Появление нашего жалкого «Философского словаря» в переводе на китайский он воспринял как культурное событие и часто с ним полемизировал. Безусловно, знание древнекитайских текстов у него было лучше. Образование «классика китайского марксизма» достаточно типично для китайского интеллигента среднего уровня (лучшую подготовку отдельные счастливцы получали в западных университетах): это – традиционная китайская ученость, к которой потом достаточно поверхностно добавляются элементы европейского образования, гуманитарное содержание которого Мао легко отбросил как «буржуазное». Можно сказать, что и Мао был уже не типичным для поколений китайских активистов 1950–1960-х гг. Школа давно была европеизирована, в 1920-х гг. много переводилось с европейских языков, в частности с русского. Это касается не только политической идеологии: за первые десять лет КНР в китайском переводе вышли произведения Фадеева, Серафимовича, Н. Островского, Фурманова, Шолохова, А. Толстого, Вс. Иванова, Сейфуллиной, Лавренева, Эренбурга, Федина, Катаева и других советских писателей. Многие китайцы учились в Москве и других городах, пока конфликт не разгорелся в полную силу. Китай находился в том же культурно-политическом поле «диалектического и исторического материализма» и «социалистического реализма», что и СССР. Модернизация и вестернизация Китая шла достаточно активно – через посредничество коммунистической России.

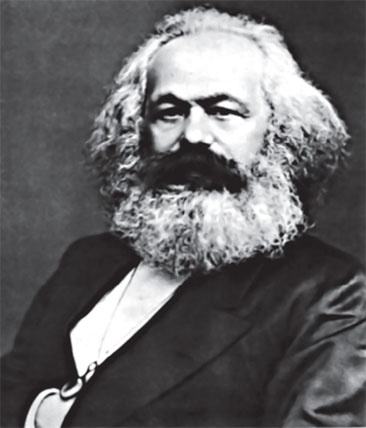

Карл Маркс Есть, однако, фундаментальные стандарты и культурные сценарии, которые действуют глубже, чем конкретные учения и литературные произведения. Речь идет о будто бы «само собой разумеющемся», о том, что воспринимается некритически, о чем не спрашивают («неспрошенное бытие» по Хайдеггеру). Все конкретные идеологии, учения, религиозно-философские системы современности и прошлого – это ответы на вопросы, поставленные в глубинах культурного самосознания. Возможны и альтернативные ответы, но для культуролога наиболее интересен не ответ, а вопрос. И если в культуре функционирует какое-то занесенное из-за границы явление – книга, образ, сюжет, – которое в данной культуре не имеет спроса, то такое культурное явление засохнет без корня или будет переистолковано, возможно, с противоположным содержанием. Таким глубинным фоном в каждой культуре является своеобразная для нее проблематика, постановка вопросов, возникающих вокруг соотношения человека с социальной группой или, что к этому очень близко, человека и власти. Каждая культура имеет свой дискурс или свои дискурсы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно