|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 302

Это писалось уже в независимой и некоммунистической Украине 1990-х. Но и в 1960–1970-х гг. в национал-демократическом движении было не только приспособление национальной идеологии к условиям правозащитного движения, но и противостояние режиму диктатуры в духе «демократического индивидуализма». Более того, именно такое противостояние дало новое дыхание украинской национальной демократии, создав ее новую идеологию и политическую тактику. С середины 1960-х гг. в Украине появляется национальное движение культурничества; так, симптомами поисков национальной идентичности были певческие коллективы Б. Рябокляча «Жаворонок», Л. Ященко «Гомон», этнографический музей Ивана Гончара, многочисленные группы колядников, фольклорные группы. На уровне высокой профессиональной культуры появляются такие имена, как Лина Костенко, И. Драч, Н. Винграновский, В. Коротич, В. Голобородько, Н. Воробьев, И. Калинец, Е. Сверстюк, В. Стус и многие другие. Настоящим мировым достижением украинской культуры стал фильм С. Параджанова «Тени забытых предков», обсуждение которого в 1965 г. (уже после начала арестов) превратилось в политическую демонстрацию. Противостояние власти и нового поколения украинской творческой интеллигенции начинается в начале 1960-х и становится открытым и политически окрашенным в первые послехрущевские годы. И противостояние это имело поначалу не политические, а культурные корни. О них лучше всего сказал в открытом письме к Н. П. Бажану глубокий литературовед, политик исключительной интеллектуальной честности, политзаключенный Иван Светличный. «Я далек от того, чтобы во всем видеть железную руку власти, происки чекистов и этим объяснять все досадные случаи литературной жизни; поэтому и здесь я вижу проявление прежде всего внелитературной борьбы, а уже потом – также и вмешательство внелитературных сил… Уже то, что Драчи-Винграновские писали непросто, непривычно, и, чтобы понять их, а тем более воспринять и оценить, нужна была достаточно высокая культура, в то время как Дмитерков и Чалых свободно могли употреблять и примитивные анальфабеты, уже это одно – в стране, где соборно мифический «народ» объявлен наивысшим художественным судьей, а простота и общедоступность – альфой и омегой социалистического реализма, делало первого встречного ликбезовского Юхимовича заранее народным, свободным от любых «измов» и давало право выступать против Драчей от имени народа и бить их козырным тузом народности». [716] Новая культурная элита уже потому, что она была новой и нетрадиционной, противостояла господствующей политической религии с ее неминуемым догматизмом и традиционализмом. «На фоне таких сплошных литературно-политических молебнов поэзия шестдесятников – без молитв и поклонов – казалась атеизмом и бесовщиной, и правоверные церковники могли клеить отщепенцам ярлыки уже не только формализма или модернизма, но и куда более страшных ревизионизма, национализма, антисоветчины. И они, ясное дело, так и делали – все более смелые и воинственные, особенно после исторической встречи Хрущева с художниками». [717]

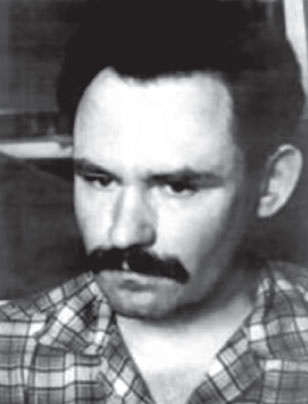

Иван Светличный Как и в Москве 1960-х, провокации руководящей партийной литературно-художественной посредственности привели к конфликту, который разрешился, в конечном итоге, не критикой «формализма», а намного более трагически. В 1965 г. началась серия арестов и «судов», жертвами которых стали молодые украинские интеллигенты. Это вызвало протесты и среди респектабельной части украинской интеллигенции: с запросами к ЦК Компартии Украины обратились Михаил Стельмах, Андрей Малышко, Григорий Майборода, письма с настойчивой просьбой разъяснить причины репрессий подписывали Виктор Некрасов, генеральный конструктор Олег Антонов, Сергей Параджанов, Виталий Корейко, Платон Майборода, Леонид Серпилин, Лина Костенко, Иван Драч, ученые А. Скороход, Ю. Березанский, А. Ситенко, К. Толпыго. Позже, с новой волной репрессий в 1972 г., в знак протеста подал в отставку руководитель Союза писателей Украины Олесь Гончар.

Олесь Гончар В 1965 г. появилось в «самиздате», а затем и печатно в зарубежном издательстве «Современность» письмо Ивана Дзюбы к первому секретарю ЦК Компартии Украины П. Е. Шелесту и председателю Совета Министров УССР В. В. Щербицкому с дополнением – объемистым трудом «Интернационализм или русификация?». Это произведение пришло к читателю через год после начала послехрущевской реакции и имело чрезвычайный резонанс в украинском обществе и даже во всем мире. Книга-послание к руководству ЦК Компартии Украины была порождением надежд и иллюзий 1960-х гг. и переполнена ссылками на Ленина и партийные постановления времен «украинизации». Более поздняя история борьбы вокруг идеологии, сформулированной в книге, закончилась победой господствующего лагеря – врагов автора, и Дзюба якобы сдался. Но стоит напомнить, какое потрясающее впечатление произвела она на всех – тайных тогда – ее читателей. И дело было совсем не в малоизвестных цитатах из Ленина – большинство думающей публики тогда уже не рассчитывало на возрождение «настоящего ленинизма». Свежим дуновением исторического ветра было то переживание и осознание национального чувства, которым был наполнен отважный труд недавнего аспиранта академического Института литературы. Это было гуманистическим и демократическим вариантом национальных устремлений Украины XX века, неслыханным для тогдашнего общества. Впервые люди задумались над «культурой национальных чувств», лишенных любой ксенофобии, – эти мысли Ивана Дзюбы больше всего, по-видимому, врезались с тех пор в память. Был, конечно, в книге и прямой политический контекст. После провала хрущевских экспериментов закончилась и «оттепель», и отныне можно было надеяться только на поддержку национал-реформаторства со стороны окрепшей местной верхушки. Определенные симпатии книга Дзюбы, обращенная непосредственно к украинской партийной среде, кое-где встречала.

Иван Дзюба Дзюба потерпел поражение, в том числе личное. Он не мог пойти на отчаянное и абсолютное сопротивление власти так, как это сделали его радикальные друзья-диссиденты. И понял его лучше всех близкий ему по духу выдающийся украинский мыслитель из американской диаспоры Иван Лысяк-Рудницкий. Он показал, что поражение выступлений украинских диссидентов 1960–1970-х гг. – это не просто торжество властных репрессий, но и проявление глубокого духовного кризиса новой украинской политики. Она оказалась перед дилеммой: или возвращение к идеологии старого украинского национализма, или фундаменталистский национал-коммунизм. «Таким образом, два выдающихся украинских диссидента, Иван Дзюба и Валентин Мороз, каждый пройдя собственным трагическим путем, зашли в тупик. Их неудачу нельзя объяснить лишь личной моральной неустойчивостью – скорее она имеет симптоматическое значение. Дзюба и Мороз воплощали возрождение в украинском диссидентском движении двух могучих течений – национал-коммунизма и интегрального национализма, которые господствовали на украинской политической арене в межвоенный период. Падение Дзюбы и Мороза иллюстрирует банкротство этих двух течений в современной украинской политической мысли». [718]

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно