|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сокровища на дне | Автор книги - Александр Окороков

Cтраница 54

В 20-е и 30-е годы XIX века монастырь уже располагал двумя большими трехмачтовыми шлюпами «Во имя Святого Николая» и «Во имя преподобного Савватия», длиной по 112 футов, пятью большими лодьями, в том числе лодьей «Во имя преподобного Зосимы», построенной иждивением архимандрита Иллариона, и до десятка карбасов и шняк. Возможно, одно из этих судов и было обнаружено в 1988 году. Его останки доживали свой век вблизи Соловецкого дока на урезе воды. В отлив ощетинившийся шпангоутами корпус этого «труженика моря» почти полностью осушался. От былого красавца сохранились только киль, шпангоуты, часть левого борта с обшивкой вгладь до стрингера и набор ахтерштевня с четырьмя металлическими коваными скобами с проушинами для крепления пера руля. Конструктивные особенности корпуса — форма шайб и шляпок крепежа, кокоры, метод топорной обтески досок, пиленные на всю длину обшивочные доски и т. д. — свидетельствовали, что судно строилось не на государственной верфи. Незначительное число железных деталей в креплении корпуса говорило о том, что при его строительстве ощущался острый дефицит железа. Форма и размеры ахтерштевня свидетельствовали, что судно имело транцевую корму. Его общая длина составляла около 50 м, осадка — 2 м. По всей видимости, оно имело две мачты и было построено на Беломорье в середине XIX — начале XX века. Еще два деревянных судна были обнаружены водолазами экспедиции на мелководье около Сенных Луд. Длина одного из них, лежащего на глубине семи метров, составляла примерно 30 м, ширина — 6. Обшивка корпуса судна была выполнена «встык», а носовая часть имела ледовое усиление — обшивку стальными листами. Очевидно, оно несло 2 мачты и имело паровую машину. В 1861 году обителью был приобретен у архангельского купца В. Бранта небольшой железный пароход «Волга» за 13 тысяч рублей. После переоборудования в монастырском доке он получил название «Вера». В навигацию 1862 года «Вера», отличавшаяся удобством для пассажиров, скоростью и регулярностью сообщения, совершенно отвадила богомольцев от путешествий на лодьях. Успех первой пароходной навигаций вдохновил монастырские власти на постройку силами братии, послушников и наемных людей корпуса для нового парохода. За зиму он был изготовлен под руководством богомольца из Вологодчины, бывшего комендора Коншина. В это время в Шотландии был заказан и куплен за 28 тысяч рублей паровой двигатель мощностью 60 лошадиных сил. Его доставили морем в Архангельск, и трое механиков-англичан за месяц установили его на судне. 15 августа новый пароход, нареченный «Надеждой», после торжественного богослужения отправился в первый рейс в Архангельск, где по инициативе архимандрита Порфирия было организовано катание для бедноты. За 10 лет «Вера» и «Надежда» совершили около 200 рейсов между Соловками и Архангельском, перевезя более 50 тысяч богомольцев. К слову сказать, первенец учрежденного в 1861 году Соловецкого пароходства, пароход «Вера» оказался рекордсменом-долгожителем: в 1911 году он еще успешно бороздил просторы Беломорья. Выгоды и удобства пароходного сообщения побудили монастырь пополнить свой флот грузопассажирскими винтовыми пароходами — построенным в 1881 году в Финляндии «Соловецким» и купленным в Швеции «Михаилом Архангелом». Очевидно, монастырские суда были лучшими среди немногих пароходов на Севере — именно их предпочитали для путешествий высокопоставленные особы, вплоть до великого князя Алексея Александровича, ходившего в 1870 году на «Вере» из Архангельска до Кеми и назад. Впрочем, и сама обстановка, царившая на монастырских судах, как нельзя лучше соответствовала настроениям их пассажиров. На них поддерживался образцовый порядок, были категорически запрещены курение, продажа, провоз и употребление спиртного. Проезд по морю богомольцев, пребывание на островах в течение 3–5 дней с проживанием и питанием, гостинец на обратный путь и пребывание на подворьях были бесплатными. Да и монастырские мореходы пользовались на Севере высоким авторитетом — экзамены на звания шкиперов и машинистов сдавались ими при Архангельском пароходстве. Так, иеромонах Александр Заборщиков командовал около 20 лет «Надеждой», а «Верой» — монах Иоанн Падорин, побывавший за 8 лет службы на всех морях и океанах. Машинист — монах Феодосий стал впоследствии игуменом. До 1851 года монастырь сам расплачивался с владельцами лодей за каждого доставленного паломника. Все это с лихвой окупалось добровольными пожертвованиями и продажей изделий многочисленных монастырских мастерских. Так, пожертвования и отказ от платы за провоз богомольцев сторонним судовладельцам приносили монастырю ежегодный доход от 8 до 15 тысяч рублей, а банковский процент от капитала монастыря давал 22 тысячи рублей прибыли.

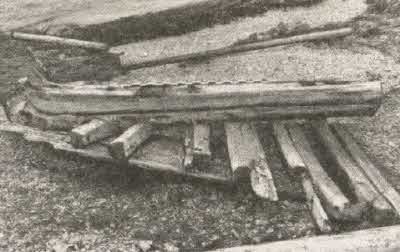

Останки деревянного корабля, выброшенного на Соловецкий берег Рассказ о соловецком судостроении и мореходстве будет неполным, если не упомянуть о двух небольших паровых катерах, несших основную нагрузку по перевозке грузов и пассажиров по многочисленным каналам Большого Соловецкого острова. Их описания сохранились в одном из монастырских документов начала XX века. Катера, предположительно, английского производства, имели длину 22 фута 9 дюймов и ширину 3 фута 6 дюймов, клепаный металлический корпус и одноцилиндровые машины со стефенсоновской кулисой. Грузоподъемность катера составляла 30 пудов. Оба катера были найдены водолазами экспедиции в 1989 году. Один из них, оказавшийся на дне Банного озера, был поднят на поверхность [9]. Спустя годы, листая свои экспедиционные записки, я вспоминаю, как это было. Выписка из полевого дневника 26.06.89. Почти целый день работали на катере. С помощью военных и пожарников размывали корпус. Удалось освободить от ила кормовую часть, очистить корпус изнутри от булыжника. Вес некоторых из них достигал 20 кг. 27.06. С утра продолжаем работы по расчистке катера. К середине дня корпус свободен изнутри, с кормы и с правого борта. С левого немного прижимает, но это уже роли не играет. Завтра попробуем сдвинуть его с места. 28.06. Сутра начали подъем катера. Подготовили упор под трос, бревна-катки. Использовали лебедку «Зил-157», которую предоставил начальник пожарной команды соловецкой воинской части мичман Е. А. Березка. Завели трос за кронштейн пера руля. Поставили упор под трос для отрыва от грунта. С первой же попытки катер удалось стронуть с места. Дело пошло. Медленно вытянули его на бугорок (под водой), подсунули катки. Хорошо шел до обреза берега. Меняли направление. У берега уткнулся рулем в огромный камень под водой. Снова использовали упор. Корпус поддался вверх и вперед. Вытянули на берег и оставили стоять на катках. На этом подъем закончился. Вечером сходили к мичману и поблагодарили его за помощь. Позже мы мечтали восстановить катер и дать ему вторую жизнь, вновь пустив по Соловецким каналам с пассажирами и грузами. Но, увы, убедить местные власти в ценности такого экологически чистого транспортного средства для туристических целей так и не смогли. Некоторое время останки катера были объектом показа туристам, а сейчас, как я слышал, от многолетнего бесхозного лежания (вернее, валяния) под открытом небом разрушились.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно