|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полеты богов и людей | Автор книги - Юрий Никитин

Cтраница 29

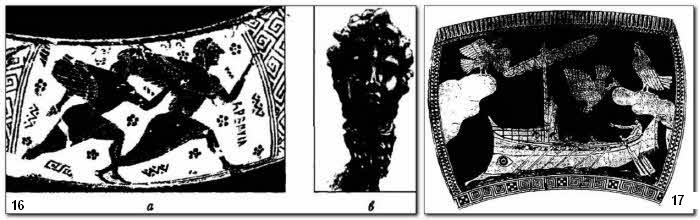

Античный мир в своих мифах повествует о приключениях и подвигах ловких, смелых и одаренных сверхъестественной мощью героев, чаще мужского пола. В них также рассказывается о чудовищах, но чаще женского пола, обитавших в Греции и прилегающих к ней странах. С ними герои-мужчины непрестанно сражаются. На Строфадских островах, к примеру, жили ужасные, летающие по воздуху гарпии (рис. 16). Само слово «гарпия» происходит от греческого «хватаю» или «похищаю». Их характеризуют имена; Алекто — «бурная», Подагра — «быстроногая», Аэлла — «вихрь», Окипете — «быстролетящая», Келайно — «мрачная» и Аэлоппа — «вихревидная». Вначале они изображались внешне привлекательными крылатыми божествами женского пола с распущенными и вьющимися по ветру волосами. Со временем их начинают описывать как чудовищных птиц с лицами женщин, а далее — чудовищными женщинами с птичьими лицами, с бронзовыми когтями и металлическими крыльями/22/. По мифу, Персей жил на острове, где были похожие на гарпий горгоны (рис 16). На крыльях с золотыми зловеще сверкающими перьями они быстро носились по воздуху. Все тело их покрывала блестящая железная чешуя. Ни один меч не мог разрубить эту чешую. На головах у них вместо волос двигались, шипя, ядовитые змеи. Горе человеку, которого они встречали. Горгоны разрывали его на части своими медными когтями и пили его кровь. Один взгляд на их лица превращал человека в камень. Неясно, правда, как можно пить кровь из камня. Крылатые симпатичные сирены (рис. 17), хотя и завлекали моряков к себе в гости сладкоголосым пением, но ничего хорошего морякам это не предвещало. Они внезапно прекращали петь и разрывали доверчивых мореплавателей на части/23/.

Рис. 16. Гарпии. а — Фрагмент росписи протоаттической вазы. 1-я половина VII в. до н. э. Берлин. Государственные музеи. в — Голова горгоны Медузы. Фрагмент статуи Б. Челлини «Персей». Бронза. 1554. Флоренция, Лоджия Деи Ланци Рис. 17. Корабль Одиссея плывет мимо острова Сирен. (Рисунок на вазе) К числу культурных греческих героев относится и некто Триптолем, которому богиня Деметра подарила свою золотую колесницу с крылатыми драконами и дала зерна пшеницы (возможно, ячменя) (рис. 18). Разъезжая по всему свету, он обучал людей вспахивать землю и сеять пшеницу. Деметру греки включили в число главных олимпийских божеств. Само имя Деметры означало «земля-мать» или «ячменная мать» (рис. 19).

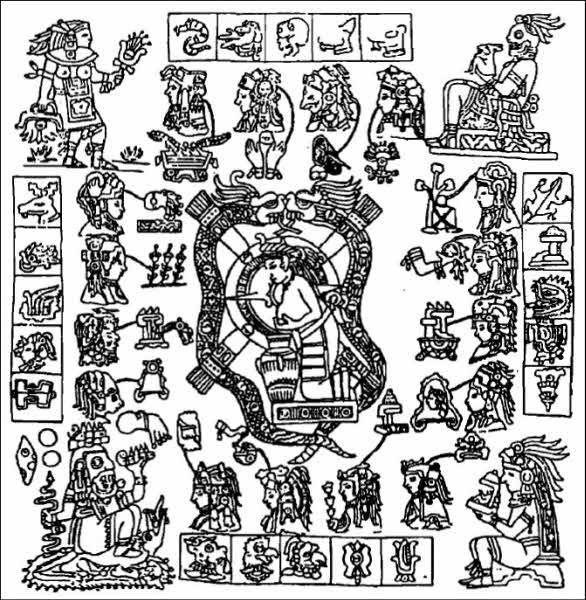

Рис. 18. Триптолем на колеснице, запряженной драконами. Фрагмент росписи краснофигурного килика. Начало IV в. до н. э. Рим, Ватиканский музей Рис. 19. Деметра со священными колосьями в руке в окружении диадохов. Краснофигурная греческая ваза. Ок. VII в. до н. э. Она имела мягкие черты лица и волосы цвета спелой пшеницы. Ее голову обычно украшал венок из колосьев. Но и ее также относили к разряду зверобогов. В аркадийском городе Фигалии в священной пещере стояла статуя Деметры в образе женщины с лошадиной головой и гривой. Одета она была в черное одеяние. Вокруг нее извивались змеи. В одной руке она держала дельфина, в другой — голубя. Деметра часто изображалась в колеснице, влекомой крылатыми змеями/24/. В Центральной Америке культурным героем был ацтекский пернатый змей Кецалькоатль. Он, к примеру, дал людям маис. Его изображали в виде бородатого человека в маске с огромными губами или в виде дракона, покрытого «зелеными перьями». К ацтекам почитание Кецалькоатля пришло от хуастеков. В рукописях ацтеков он часто изображается в хуастекской одежде: высокая шапка из шкуры ягуара, такая же набедренная повязка, нагрудная пластина в виде большой раковины, на голове плюмаж из «перьев кецаля». Мексику он покинул на плоту из змей. Он удалился в восточную страну, расположенную за океаном — «Тлилан-Тиапалан», пообещав через некоторое время вернуться обратно тем же путем. Бородатые испанские конкистадоры, к несчастью легковерных ацтеков, высадились на восточном побережье Мексики в год, посвященный Кецалькоатлю. Ацтеки приняли Кортеса за возвратившееся в родные места из странствий домой знакомое им божество/25/. В результате подобного заблуждения и технического превосходства вооруженных мушкетами и пушками пришельцев государство ацтеков вместе со всей своей элитой исчезло с лица земли. В руках испанцев оказались, в частности, их рукописные письменные документы, понять значение и смысл которых уже не представлялось возможным. К числу загадочных страниц подобного рукописного документа ацтеков относится и так называемый Гамбургский кодекс. Это отдельно взятый фрагмент этого кодекса (рис. 20), так называемый «иконостас». Свое название он получил, видимо, из-за более чем двадцати празднично убранных женских головок, нарисованных в профиль. Их портреты рассредоточены по высоте и ширине листа в виде квадрата, внутри которого — овал из двух «пернатых драконов». Они изогнуты симметрично и образуют сплошную двухчастную кольцевую структуру. Внутри зооморфного змеиного овала женщина, стоя на коленях, сцеживает в амфору грудь. Перед нами какое-то по-женски специфическое ритуальное действо. Женщины, видимо, в знак важности момента, слегка склонили головы. Женщина в змеином овале — видимо, богиня. Она выполняет то, ради чего ее сюда призвали. «Иконостас» красив, фантастичен и полон тайн по замыслу. Перед нами сплошная древняя символика. В апокрифическом Евангелии апостола Филиппа есть слова: «Истина явилась в мир не обнаженной, но в символах и образах». Древние символы стали для нас тайной лишь потому, что мы разучились их читать. Драконы — постоянные персонажи мифов, легенд и сказок народов мира. Европейские драконы — грозные и злобные. Азиатские — мирные и даже полезные. Само слово «дракон» (греч.) — «змея с пронзительным взглядом». Драконы пожирали скот и людей, похищали девушек…. Но не все женщины, попавшие к змеям, погибали, некоторые из них умели с драконами ладить.

Рис. 20. Образец ацтекского письма (страница из Гамбургского кодекса) У китайских драконов самое высокое место среди всех драконов занимали те, которые умели летать. Китайские драконы боялись почему-то железа Любой простой смертный, «чье сердце было полно доброты, а поступки были благородны, мог надеяться быть принятым в сонм вольно парящих драконов»/26/. В древности повсеместно, об этом упоминается в Ветхом Завете, практиковалось лозоходство. С его помощью устанавливали места активного проявления какого-то «Духа Земли». Так называемое «древнее кельтское знание» состояло из умения «обнаружить, почувствовать животворный змеиный поток земной энергии». Эти места отмечались дольменами и курганами. В дохристианской и раннесредневековой Европе «драконы» были не столько силами зла, сколько олицетворением «змеиной силы», токов земной энергии, которую следовало обуздать, заставить служить людям. По этим причинам с ними сражались герои эпических саг и былин/27/. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно