|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полеты богов и людей | Автор книги - Юрий Никитин

Cтраница 10

Полет на летательном аппарате связан с ускорениями. При этом перегрузки у людей, находящихся на аппарате, могут быть импульсными, кратковременными, продолжительными, длительными, постоянными. Они могут вызвать физиологические расстройства. Ответная реакция организма способствует установлению взаимоотношений между организмом пилота и новыми условиями внешней среды. С точки зрения одного из авторитетных специалистов в области физических тренировок, в том числе и космонавтов, В. И. Степанцова, в приведенном отрывке дано верное описание симптомов и последствий, возникающих при гипоксических состояниях в условиях значительной высоты полета и действия длительных пилотажных перегрузок. Известно, что при снижении атмосферного барометрического давления до значений, соответствующих полету на высоте 5000 м, у человека могут возникнуть слабость, сонливость и обморочное состояние. Это связано со снижением во вдыхаемом воздухе парциального давления кислорода. В легочном воздухе его становится меньше, чем в притекающей к легким крови (гипоксическая гипоксия). Но в рассматриваемом случае в период полета описаны симптомы другого вида кислородной недостаточности — циркуляторной гипоксии. Она возникает при периодически повторяющихся пилотажных перегрузках в направлении «голова — таз». Под воздействием силы тяжести, возникающей при ускоренном движении, происходит отлив крови от головы в нижние отделы тела. Из этого следует, что при полете ступа постоянно то глубоко проваливалась в воздушные ямы, то взмывала ввысь. Еще более в сложном положении находился второй член экипажа, труд которого «остался за кадром». Дело в том, что согласно описанию, приведенному в индийской рукописи «Самарангана Сутрадхара», для осуществления длительного полета на ступе необходимо было поддерживать давление перегретых паров ртути в четырех бортовых котлах. Орудием «операторского труда» этого специалиста могла быть железная кочерга или что-то похожее на нее. Для того чтобы на больших скоростях при резких перепадах высоты и давления на протяжении всего полета держать котлы «под парами», от «оператора» требовались мгновенная реакция, расчетливость движений и специфическое, вполне математическое мышление для экономного расходования запаса топлива. Эти способности необходимо было сохранять при воздействии циркуляторной гипоксии. Можно говорить о воздействии на «оператора кочерги» периодически повторяющейся невесомости. Периодически повторяющаяся невесомость при полете в воздушной атмосфере и постоянная невесомость при полете на космическом корабле приводят к перемещению жидких сред организма (крови, лимфы) в верхнюю часть тела. В связи с этим начинается рвота, головокружение, отмечается заложенность носа и другие симптомы. Губы становятся синими, лицо распухает, разрез глаз обуживается. Возникает вопрос, в какой степени может быть корректно сравнение древних пилотов с современными летчиками и космонавтами. Сегодня при профессиональном отборе летчиков практикуются определенные тесты, в частности вращательная проба. Летчик истребительной авиации должен выдерживать вращательную пробу 4 минуты, летчик бомбардировочной авиации — 2,5 минуты, космонавт — 10 минут. В. И. Степанков предполагает, что пригодный для совершения описанного полета на ступе «пилот» смог бы выдержать вращательную пробу от 2,5 и до 4 минут. Рабочее место «кочерга», согласно описаниям, служило для постоянного поддержания паров ртути в котлах под высоким давлением. Для удобства обслуживания «кочегар», скорее всего, размещался внутри ступы на площадке, окруженной четырьмя печами со своими топочными устройствами. Его тело подвергалось постоянному воздействию теплового излучения. Размышляя об условиях работы «кочерга» в воздухе, В. И. Степанцов заметил, что Ю. А. Гагарин и весь первый отряд космонавтов проходили дополнительную 10-минутную вращательную пробу в термобарокамере при температуре 50–60 °C. По его мнению, о «кочерге» ступы можно говорить как о подготовленном кандидате в отряд современных космонавтов. Десять минут вращательной пробы он бы, по всей видимости, выдержал. Женщины, согласно преданиям, тоже летали на древних аппаратах (ведьмы, летающие тигрицы и др.). Полеты современных женщин-космонавтов показали, что статистически достоверной информации для дискриминации женщин нет. В приведенном отрывке из «Рамаяны», проанализированном с точки зрения проявления физиологических реакций у древних пилотов, описываются те же симптомы, которые наблюдаются у летчиков и космонавтов. Точность описания явлений, совпадающих с современными данными, несмотря на сложность передачи через поколения людей, не знакомых с космической и авиационной медициной, позволяет предположить, что в древние времена люди имели представление о физиологических реакциях организма во время полета. Таким образом, эта книга, написанная в IV веке до н. э., а также легенды и мифы Древней Греции и сохранившиеся рисунки сослужили роль своеобразного «черного ящика» для передачи информации последующим поколениям исследователей проблемы воздушных полетов древних. Пассажирская ракета

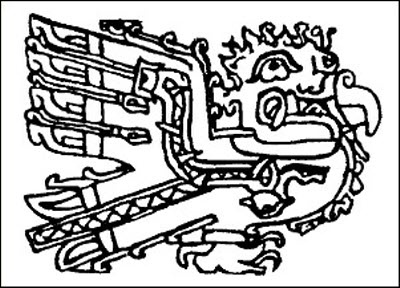

Создание пассажирской ракеты в доисторические времена — явление столь же необычное, как и оседлание смерча. Для обеспечения горизонтального полета и изменения направления его движения на аэрофуге был применен принцип реактивного действия, который положен в основу полета ракет. Идея использования реактивного движения наиболее отчетливо видна на птицеобразном рисунке (рис. 22) из Америки.

Рис. 22. Точно указано место и роль реактивного сопла. Змеиные головы, как стрелки указателей, привлекают внимание к противоположному направлению движения воздушных потоков на верхних и нижних плоскостях Здесь в разрезе в аллегорической форме представлена лишь часть аэрофуги. Из знакомой уже нам кудрявой и гривастой пасти «могучего смерча» на верхнюю несущую плоскость крыльев как бы выходит узкая волнистая ниточка, которая на аэрофуге, как мы помним, создается при центробежном распыле верхнего венчика вихря. Фрагмент птицеобразного аппарата несет и другую, не менее важную, техническую информацию. «Котел со ртутью» и «хвостовое сопло» на нем грамотно помещены в нужных местах. Идущие под давлением по изогнутой магистрали паропровода трубчатого типа пары ртути подходят, как это и требуется, к соплу в хвосте аппарата. Их истечение из сопла, как об этом можно судить по рисунку, происходит под некоторым углом к горизонту. Количество котлов на индийской аэрофуге, как мы помним, было четыре. Сопел тоже четыре штуки. Расположенные крестообразно, они при необходимости увеличения скорости полета и поворота могли быть подключаемы к работе по одному, по два, или при взлете и посадке сразу все четыре. Первые два варианта предназначены для достижения целей горизонтального полета по выбранному курсу. При этом, видимо, практиковалось почти неограниченное количество возможных вариантов ввода сопел в работу. Все зависело от опытности и мастерства пилота. Из-за отсутствия ограждений в виде ветровых стекол и незащищенности пилота от столкновения с птицами крейсерская скорость полета аэрофуги вряд ли могла превышать 100 км/час. Но никакой дополнительной установки ветровых стекол на ней и не требовалось. Прозрачная и упругая воздушная оболочка вихря поднималась при работе, как мы помним, выше верхнего края тора-ступы. Она и служила пилоту в качестве надежного ограждения и защиты от встречного воздушного потока и зазевавшихся птиц. Траектория движения аэрофуги в полете напоминала витание взвешенных частиц в воздухе, так как совмещала в себе и горизонтальное и вертикальное перемещение одновременно. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно