|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Армии мусульманского Востока. VII-XI века | Автор книги - Д. Николле

Cтраница 7

Двор Хамданидов в Сирии прославился покровительством арабской поэзии, а также ожесточенным сопротивлением византийской экспансии. При этом сходство между византийской и хамданидской армиями было большим, чем между Византией и остальными ее соседями, и прослеживается в организации тяжелой конницы, строительстве укреплений и тактике. Но сходство это было неполным. Хамданиды, сохраняя общее единство с их византийскими противниками в стрельбе из лука, отдавали предпочтение традиционному длинному арабскому копью и кольчуге, что получило отражение в поэзии этого периода. Арабский конник, потерявший копье, даже если сохранял при себе другое оружие, уже опасался противника, вооруженного так же, как и он сам. Такой же подход проявился и спустя четыре века в ранних из сохранившихся арабских наставлений по военному делу.

Если большая часть сирийских и анатолийских укреплений были выстроены из камня, то в Ираке и Месопотамии их обычно строили из кирпича. Примерно 2/3 таких кирпичных ворот сохранилось в Ракке — некогда цветущем городе в долине Евфрата, основанном багдадским халифом Майсуром (754–775). Восточные ворота, вероятно, можно датировать этими годами. Было ли снаряжение арабов государственным, как это имело место при халифате Аббасидов в IX–X вв., остается неизвестным. Вероятнее всего, арабские воины закупали вооружение в таких высокоразвитых центрах по производству оружия, как Алеппо. Включало снаряжение хамданидского конника конские доспехи или нет, но оно было таким тяжелым, что ему трудно было менять коня в ходе сражения. В этом нет ничего удивительного, особенно если мы познакомимся с описаниями арабской конницы в этом регионе в середине X в. Например, конники племени бану хабиб, соперничавшего с Хамданидами, имели мечи и копья из бамбука, кольчуги, золоченые ламеллярные панцири с покрытыми парчой кольчужными капюшонами. В X–XI вв. вновь заявили о своем существовании курдские племена. Их воины обычно были вооруженными мечами конниками, часто более тяжело вооруженными, чем арабы, и на более тяжелых, видимо иранских, конях. Особое значение, которое придавалось тяжелой коннице в Сирии и Египте в период распада халифата Аббасидов, вовсе не означает, что легкая конница прекратила свое существование. Политические беспорядки и, возможно, упадок оружейного производства могли стать причиной повсеместного возрождения легкой конницы. Так, второй правитель Египта из династии Тулунидов, баснословно богатый Хумаравах набрал целое подразделение своей личной охраны из воинственных бедуинов района восточной Дельты. Они также представляли собой легкую конницу.

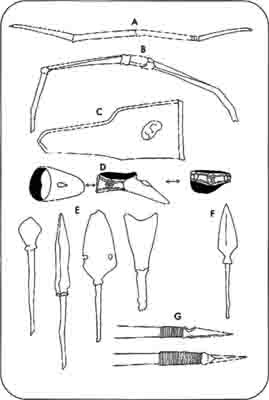

(1) Бамбуковый лук пророка Мухаммеда (Музей Топкапу музеи, Стамбул). (2) Кавказский композитный лук VIII–IX вв. (Музей этнографии, Санкт-Петербург). (3) Кожаный чехол для лука с тетивой; Кавказ, VIII–IX вв. (Музей этнографии, Санкт-Петербург). (4) Бронзовое кольцо, одевавшееся на большой палец при стрельбе из лука из Евстата, Египет, 750–850. (Музей исламского искусства, Каир). (5) Наконечники тюркских стрел из Монголии, VII—Х вв. (6) Наконечник тюркской стрелы из Восточного Туркестана, IX–X вв. (Берлин). (7) Наконечники стрел из Алеппо, Сирия, XI–XIII вв. (Национальный Музей, № 0326-9.4, Дамаск) Мирдасиды, правившие в северной Сирии после падения Хамданидов, были, вероятно, тесно связаны с бедуинами, и их армия имела более племенной характер, чем у их предшественников. Тем не менее, она была достаточно эффективной для того, чтобы разгромить огромное византийское войско в 1030 г. Причем многие из конников Мирдасидов не использовали стремена. Эти бедуинские всадники, описанные византийским хронистом как «отважные всадники, скачущие без седел», могли совершать набеги на принадлежавший Газневидам Восточный Иран, где их называли «отчаянными наездниками». Падение власти Аббасидов на Востоке в середине IX в. привело к образованию ряда независимых государств. В армии Саффаридов, правивших в Восточном Иране, были возрождены традиции иранской конницы. Здесь также использовали арабских и индийских наемников, так как местные арабские племена хотя и продолжали сохранять свою идентичность, по постепенно утрачивали военную силу. Это возрождение иранских традиций в еще большей степени заявило о себе в период правления династии Саманидов, которая из своего центра в Трансоксиане завоевала в X в. большую часть восточных территорий исламского региона. Скорее всего, именно саманидская армия описана в знаменитом эпосе «Шах-наме» и, хотя само повествование явно относится к доисламскому периоду, некоторые военные особенности, похоже, отражают современную Саманидам практику. Так описывается молодой вельможа, обучающийся верховой езде и владению луком и арканом. Его снаряжение меняется но ходу повествования и включает кольчугу, стеганый кафтан, различные шлемы, копье, аркан, лук и булаву. Очевидно, копьями сражались в начале битвы, затем пускали в ход меч и булаву. Поводья коня были ослаблены, а колени и стремена плотно сжаты, так как при атаке конника на них в большей степени, чем на седло, как позднее в Европе, приходилось напряжение от удара. Саманидский боевой порядок, как это прослеживается в «Шах-наме», сохранил традиции раннего периода. Впереди выстраивалась пехота, вооруженная копьями, которые использовались как пики. За нею располагались пехотинцы в кирасах, метавшие дротики или стрелявшие из луков. Позади пехоты размещалась конница, а боевые слоны, если таковые имелись в наличии, прикрывали тыл. Тяжелая конница гулямского типа почти наверняка играла решающую роль. Часто упоминаются конские доспехи, а иногда конкретно указывается кольчуга для коня. Кое-где конские доспехи были из войлока, хотя они легко разрубались ударом меча. Правда, громоздкие доспехи также могли быть перерублены и, кроме того, не давали наезднику возможности уйти от погони. Почти такие же войска составляли ядро газневидской армии на востоке исламского региона в XI в. Хотя там больше полагались на конных лучников, а из оружия отдавали предпочтение булаве и изогнутой сабле калачур. На северо-западе Ирана и на Кавказе сохраняла свою эффективность тяжелая конница, особенно вооруженная мечами и использующая защищенных доспехами коней. Народы этого региона не играли большой политической роли, но то и дело упоминаются в разных источниках, например в хронике первого крестового похода «Деяния франков» (Gesta Francorum). Там, в частности, отмечено, что в тюркскую армию при Дорилее входило большое количество агуланов, возможно, имеются ввиду агованы из северного Азербайджана, которые сражались исключительно мечами, носили железные чешуйчатые или пластинчатые доспехи и ездили па конях, защищенных такими же доспехами. Упадок Аббасидов на Западе привел к тому, что в военной области здесь сложилась более чем где бы то ни было запутанная ситуация. Здесь не произошло быстрого возрождения сравнительно отсталых берберских военных обычаев. Вместо этого возродилась арабская тактика, причем как среди самих арабов, так и среди берберов, принявших арабские обычаи. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно