|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Армии мусульманского Востока. VII-XI века | Автор книги - Д. Николле

Cтраница 12

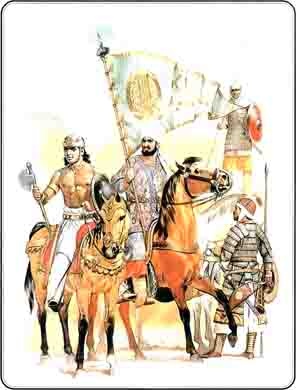

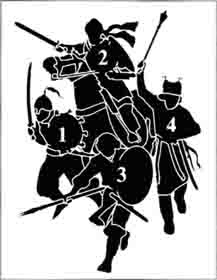

2. Трансоксианский конный лучник, конец IX в. Завоевание мусульманами Трансоксианы, как ничто другое, способствовало утверждению среди военных обычаев мусульман заимствований us Центральной Азии. Снаряжение этого воина почти не изменилось по сравнению с предыдущими веками, хотя его футляр для лука уже предназначен для лука с тетивой, а сам лук с более плавно изогнутыми концами. Эти заимствования пришли с более отдаленного востока. (Серебряные блюда из Туркестана и Хорасана, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург; фреска из Уструшаны, Таджикистан) 3. Знаменосец Аббасидов, конец IX в. Очень немного иллюстрированных источников сохранилось в иракском центре Аббасидского халифата, но письменные источники описывают чрезвычайно пышный двор халифата и великолепно снаряженные дворцовые войска. Специальные намордники, надетые на обоих коней, позаимствованы из Трансоксианы и предназначены для того, чтобы уберечь всадника от укусов. (Глянцевая керамика из Ирака, Лувр, Фрир Галери в Вашингтоне и Каирская коллекция в Лондоне; монета и медаль халифа аль Муктадира Биллаха, Национальный музей, Багдад; Фрагменты фрески из Самарры, Музей исламского искусства, Берлин;) 4. Азербайджанский пехотинец, начало X в. Мусульманские войска в районе горных участков границы с Византией, расположенных в восточной Анатолии и Армении, имели много общего со своими противниками, особенно по части использования булавы и пластинчатого доспеха. («Голиаф», рельеф на армянской церкви Гагика, озеро Ван, Турция; монета Йазида ибн Мухаллаба, Армянское общество нумизматов)

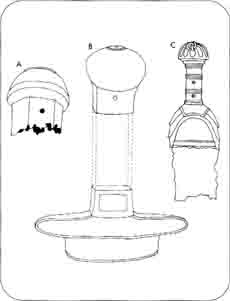

(А) Головка рукоятки кинжала. Западный Иран, Хв., с выгравированным именем Буидского князя Абиль Ганайм Мансур Биллаха. (В) Бронзовая головка от рукояти и эфес меча, Египет, IX–X вв., с выгравированными на нем изречениями из Корана, специфически критичными в отношении определенных христианских догм. (Лувр, Париж) (С) Бронзовая рукоятка меча с фрагментом железного лезвия, найденная на месте кораблекрушения мусульманского судна, произошедшего в начале XI в. Индийский декоративный стиль говорит о происхождении с востока исламского региона. (Музей в Бодруме) Остальная часть мужского населения также исполняла действительную, хотя и нерегулярную, воинскую повинность. Военные возможности таких войск отличались существенным образом. Аристократия, или профессиональная элита, состояла из прекрасно подготовленных первоклассных воинов. Остальные воины, несмотря на то, что конников среди них было гораздо больше, чем в феодальной Европе, представляли, с военной точки зрения, значительно меньшую ценность.

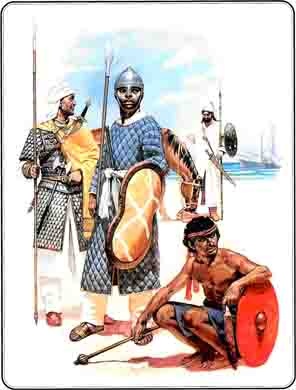

1. Нубийский пехотинец, X в. Африканские воины, как свободные, так и рабы, сражались в большинстве мусульманских армий Египта. Снаряжение этого воина полностью африканское, за исключением шлема. Показанный здесь стеганый доспех использовался народами Сахары вплоть до XIX в. (Нубийские фрески из собора Фарас и церкви Абд Аллах Нирки. Национальный Музей в Хартуме и Национальный Музей в Варшаве) 2. Египетский всадник, конец IX в. В Египте служило много наемников из Армении. В их традиционное снаряжение входил и показанный здесь двусторонний топор, изображения которого можно найти в произведениях египетского искусства. Пластинчатая кираса этого воина имеет византийское происхождение, а чешуйчатая кольчуга — арабское. Его тяжелый плащ мог служить в качестве щита, как это было принято у народов Средиземноморья. (Резная панель двери, Церковь Абу Сарга, Каир; коптские манускрипты святых воинов. Библиотека Пирпойнта Моргана, Нью-Йорк. Библиотека Ватикана в Риме, Британская библиотека в Лондоне) 3. Бедуинский наемник, X в. Снаряжение этого арабского воина простое и устаревшее. В это время бедуины играли очень скромную военную роль за пределами Аравии и части Сев. Африки. На его коне могли быть кожаные или веревочные «стремена в виде петель». (Фрагменты папируса. Коллекция Райпера. Национальная библиотека, Вена). 4. Арабский воин, конец X в. Кочевые арабские племена продолжали совершать набеги на соседей так же, как они делали и в доисламские времена. Не имея политического влияния в Сирии и Египте, они часто прозябали в бедности, а их воины не имели необходимого снаряжения. (Фатимидские фрагменты керамики. Музей исламского искусства. Каир; «Смирна Октатевх», византийский манускрипт. Библиотека Ватикана, Рим)

Постоянное уменьшение количества таких рекрутов на мусульманской стороне границы и их вытеснение наемниками из Северной Африки и Европы должно было привести к усилению военного потенциала этих войск. Большие армии, набранные на волне религиозного энтузиазма, оказывались зачастую плохо обученными, состоящими из добровольцев, служивших только в течение одной военной кампании. Военные действия на границе, в которых на долгосрочной основе принимали участие гази, представляют собой совершенно отдельный предмет для обсуждения. С тех пор как в конце VIII в. была установлена граница между христианской и мусульманской Иберией, за 300 лет лишь на очень небольшой части территории произошла смена власти. Боевые действия обычно состояли из набегов и контрнабегов, в ходе которых большие армии рекрутов, как правило, терпели поражения от небольших, набранных на время войск. Несмотря на вестготское наследие, изначально обеспечившее Иберийскому полуострову первенство в коннице, вскоре этот регион по своему развитию стал отставать от остального мусульманского мира. На самом деле, пока на востоке исламских территорий активно перенимали центральноазиатские приемы ведения сражения, ал-Андалус оказалась в состоянии застоя. Примером тому может служить очень медленное внедрение в коннице Омейадской Испании стремян и жесткого высокого седла, хотя такая медлительность не относилась к конским удилам. Мундштучные удила, дававшие наезднику большую возможность контроля над своим скакуном, получили широкое распространение в X в., а известны были уже в VIII в., когда их, вероятно, ввели в обращение мусульмане. Хотя византийцы в X в. тоже стали применять эти удила, они не были известны в Западной Европе за пределами Испании и Сицилии вплоть до XI в.

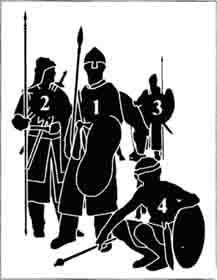

1. Саманидский всадник, X в. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно