|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Судьба российских принцесс. От царевны Софьи до великой княжны Анастасии | Автор книги - Елена Первушина

Cтраница 67

Одно только огорчало девочку: ей так хотелось увидеть призрак Павла I, бродивший по гатчинскому дворцу, а он никак не показывался ей. «Сама я его не видела ни разу, — признавалась великая княгиня, — что вводило меня в отчаяние. Вопреки всему, что о нем говорилось, Император Павел I был милым человеком, и мне хотелось бы встретить его». Детей, как это принято в царской семье еще со времен Павла и Марии Федоровны-старшей, воспитывали няньки-англичанки, и воспитание это было весьма спартанским: походные кровати с волосяными матрасами, тощие подушки, овсяная каша на завтрак, запеченный картофель, бараньи котлеты или ростбиф на обед (дети ненавидели его кровавую, не прожаренную сердцевину), хлеб с маслом, английское печенье и немного джема к чаю, обливания холодной водой, прогулки на свежем воздухе в любую погоду. Одной из главных задач англичанок-бонн было ограждать своих воспитанников и воспитанниц от нелепых сплетен и слухов, циркулировавших по дворцу, но, как мы видим, в случае с призраком Павла мисс Франклин, присматривавшая за младшей великой княжной, не слишком преуспела.

Ольга Александровна Отца девочка видела редко и поэтому очень любила. А еще потому, что он был большой, сильный и умел выкроить несколько минут, которые были посвящены только ей. Тогда он показывал ей «свои сокровища»: миниатюрные фарфоровые фигурки животных или собственноручно сделанный им в детстве альбом с рисунками города Мопсополиса, где жили мопсы. Потом Александр снова погружался в работу, а Ольга залезала под стол и прижималась к лежащей там огромной лайке — той самой Камчатке, которая позже погибнет в крушении на станции «Борки». А однажды отец позволил Ольге поставить императорскую печать на один из конвертов.

Петр Александрович Ольденбургский «Отец обладал силой Геркулеса, — вспоминает Ольга Александровна, — но он никогда не показывал ее в присутствии чужих людей. Он говорил, что может согнуть подкову и связать в узел ложку, но не смеет делать это, чтобы не вызвать гнев Мама. Однажды у себя в кабинете он согнул, а затем разогнул железную кочергу. Помню, как он поглядывал на дверь, опасаясь, как бы кто-то не вошел!» Иногда отец выбирался с детьми в Зверинец — парк вдали от дворца, где разводили оленей. Он учил детей грести, читать следы, а потом пек с ними яблоки на костре, а осенью все собирали грибы. Разумеется, в Гатчине были большие конюшни, и дети обожали ездить верхом. А еще они любили пробираться в казармы к солдатам и слушать их истории. Это строжайше запрещалось, но младшие дети — Ольга и Михаил — постоянно нарушали запреты. Летом семья часто выезжала в Петергоф или ехала в Данию, навестить родителей Марии Федоровны. Там дети могли свободно ходить по улицам, заходить в магазины, что становилось для них целым приключением, посещали Зоопарк, играли со своими кузенами и кузинами, приезжавшими со всей Европы — от Британии до Греции. Потом семья отправлялась в Ливадию, осенью возвращалась в Петербург.

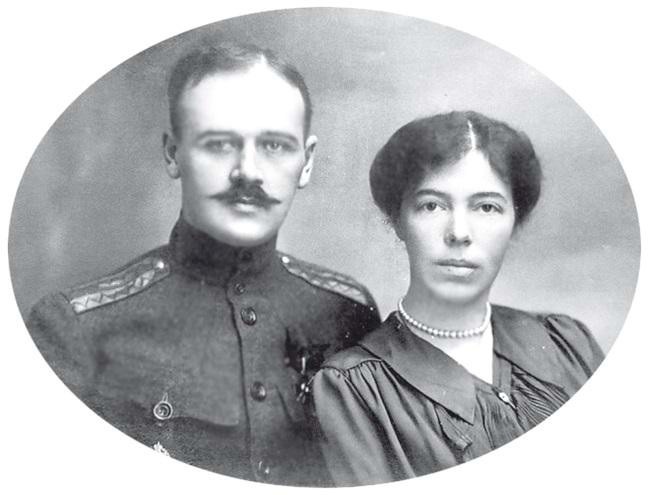

Н. А. Куликовский и Ольга Александровна Ольга очень любила рисовать. «Мне разрешили держать в руках карандаш даже на уроках географии и арифметики, — вспоминала она. — Я лучше усваивала услышанное, если рисовала колосок или какие-нибудь полевые цветы». Девочка повзрослела, но увлечение не прошло. Еще она играла на скрипке, и брат Ники подарил ей драгоценную скрипку, на которой когда-то играл музыкант-виртуоз и композитор Алексей Федорович Львов, автор гимна «Боже, Царя храни». * * * Ольга впервые вышла в свет на свадьбе старшей сестры. Нам уже известно, что той же осенью в Ливадии скончался император Александр. А в июле 1901 года юная девушка вышла замуж за принца Петра Александровича Ольденбургского, который был гораздо старше нее. Этот брак устроила Мария Федоровна, не желавшая, чтобы дочь покидала Россию. Однако принц, как выражались в те времена, «общался с самыми ужасными приверженцами новомодных извращенных отношений», и, по признанию самой великой княжны, их супружество так и осталось номинальным. Через год после свадьбы Ольга перебралась в особняк на Сергиевской улице, купленный для нее братом. Беда была в том, что бюджет у супругов был общим, а Петр Александрович имел заслуженную славу заядлого картежника. Ольга Александровна позже признавала, что единственный раз за всю ее жизнь муж дал ей хороший совет: держаться подальше от Распутина. И этому его наставлению она с удовольствием подчинилась. Позже Ольга познакомилась в Гатчине с офицером Кирасирского полка Николаем Куликовским, она вспоминала: «Это была судьба. И еще — потрясение. Видно, именно в тот день я поняла, что любовь с первого взгляда существует». Им пришлось ждать тринадцать лет, когда Николай II даст разрешение на развод, и все же в конце концов любовь вновь превозмогла все, и они поженились. В годы Первой мировой войны Ольга работала медсестрой, Куликовский был на фронте. В дневниках Марии Федоровны есть запись о второй свадьбе ее младшей дочери, состоявшейся в Киеве в 1916 году: «Милая Беби в страшном возбуждении, прибыл Сандро и решил, что надо сделать так, чтобы нас в церкви не заметили, когда мы будем там на ее венчании… Осталась дома до 41/2 дня, затем отправилась к Сандро, где наскоро выпили чаю, а потом поехали за Ольгой и Т. Ан., чтобы отвезти их в церковь, где не было никого из посторонних. Ольга выглядела очаровательно в белом платье, с венцом и фатой, лицо счастливое… Все так необычно. Боже, благослови ее и сделай воистину счастливой с ним, тем кого она любит». В 1917 году у четы Куликовских родился сын Тихон, названного в честь святителя Тихона Задонского. Это имя Ольга придумала, еще когда жила в имении своего первого мужа на берегу реки Воронеж. Тогда она решила построить для себя отдельный усадебный дом в месте, которое очень ей нравилось. «Я распорядилась так, чтобы Ольгино построили на холме, откуда открывался вид на речку Воронеж, приток Дона, — рассказывала Ольга в своих мемуарах. — Местность была восхитительная. Поля упирались в леса, из-за которых выглядывали золоченые купола старинного монастыря св. Тихона Задонского, куда приходило множество паломников. Помню, однажды летним вечером я сидела на балконе и наблюдала, как садится солнце. Вокруг царил такой покой, что я поклялась, что если Господь когда-нибудь удостоит меня быть счастливой, то своего первенца я нареку Тихоном». Позже на свет появился второй сын, Гурий, названный в честь погибшего в Первую мировую войну Гурия Панаева, офицера Ахтырского полка (его шефом была Ольга). Императрица Мария Федоровна, жившая в Крыму вместе с Ольгой и ее новой семьей, в ноябре 1917 года написала сыну в Тобольск письмо, где помимо прочего, говорилось: «Мой новый внук Тихон нам всем приносит огромное счастье…». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно