|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сторожи Москвы | Автор книги - Нина Молева

Cтраница 26

Симеон Полоцкий

Когда-то это место на нынешней Никольской улице занимал один из древнейших в городе монастырей – Никола Старый, существовавший еще в XIV столетии. Но сведений о нем сохранилось слишком мало, чтобы проследить его историю. По какой-то причине в конце ХVI века западный участок монастырской земли отделился вместе со стоявшей на нем церковью, как можно предполагать, Спасской. Достаточно оснований имеет и другое предположение – что здесь возник монастырь, который в первой московской переписи 1620 года упоминается как «Спас на Старом», или «Спас Старый». У нового монастыря было особенное расположение, изменившее его первоначальное название, – за тянувшимся вдоль Никольской улицы Иконным торговым рядом. Отсюда появилось московское определение – Заиконоспасский. К 1626 году на очень тесном монастырском участке числилась главная – каменная церковь, еще одна – деревянная, а вдоль границы с Никольским монастырем тянулись простые деревянные кельи. И уже в 1630-х годах появляются упоминания о существовании в монастыре «общенародной школы». Потребность в грамотности возрастала, а подручные учителя из числа низших церковников знаниями не отличались. Начинание оказалось настолько популярным, что уже к середине XVII века здесь строится особое здание «школы для грамматического учения», а к названию монастыря добавляется новый эпитет – «учительный». Уважением у москвичей он пользовался совершенно исключительным. Появляется расхожее понятие Заиконоспасской академии, хотя настоящее название сложившегося образовательного учебного заведения было иным. Расцвет «академии» начинается с Симеона Полоцкого, который открывает здесь в 1660-х годах свою школу. Мирское имя монаха так и остается загадкой. По отчеству он был Емельянович, по фамилии Ситнианович-Петровский. Полоцким его стали называть в Москве по месту его первоначальной службы. Собственно попытки организовать правильные школы делал и Михаил Федорович, но не слишком удачно. Гораздо более настойчивым оказался Алексей Михайлович, который искал для московской школы «некоторого учителя смышленного еллинскому языку и рассудителя евангельскому слову». Религиозные волнения середины века побудили царя выписать из Киевского братского монастыря ученых старцев Арсения Сатановского, Дамаскина Птицкого и Епифания Славинецкого. Именно они и создают в Москве гнездо просвещения.

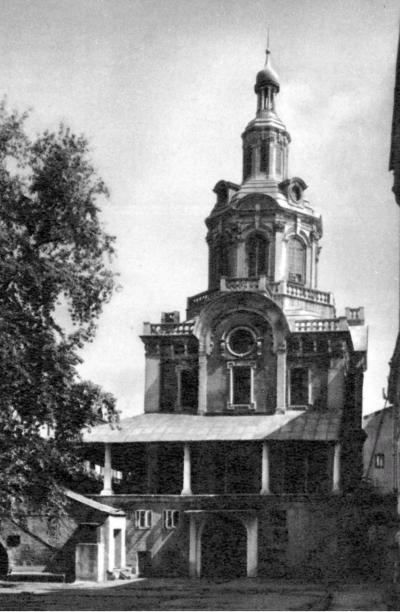

Заиконоспасский монастырь. Славяно-греко-латинская академия. Собор. Вслед за ними начинают прибывать другие питомцы той же Киево-Могилянской академии. Сегодня широкий читатель знает о Симеоне Полоцком очень мало, чаще всего – вообще ничего. Между тем вряд ли можно пренебречь знаменательными словами Михаила Ломоносова, что одна лишь «Рифмотворческая Псалтирь» стала для великого ученого и поэта «вратами учености». Ведь это именно Симеон Полоцкий внес в практику русского стихосложения второй половины XVII века правильно организованное стихотворство силлабическое. Чтобы было понятно, он устанавливает необходимость соблюдения равносложности строк – обычно по 12–13 слогов в каждой строке, цезуру в середине стиха и парную, так называемую женскую рифму. Подобные правила выработались на польской почве и были подсказаны характером польского ударения, постоянно приходящегося на предпоследний слог. Их усвоила сначала украинская стихотворная литература, через которую они на первых порах привились и в русском стихотворстве. В Киево-Могилянской академии, которую окончил Полоцкий, практической и теоретической работе над стихом уделялось особое внимание. Сначала Полоцкий писал стихи на белорусском, польском и латинском языках, а после переезда в Москву на тогдашнем русском литературном. В Заиконоспасской школе в качестве проповедника и автора полемических сочинений, направленных против раскола, он усиленно занимался стихотворчеством, к чему его одинаково обязывало положение и наставника царских детей, и придворного поэта. Это жанр хвалебных, панегирических стихотворений, которые непосредственно предшествовали торжественным классическим одам XVIII столетия. Все они связаны с теми или иными событиями придворной и государственной жизни. Незадолго до своей кончины Полоцкий объединил все свои сочинения подобного рода в сборник, получивший название «Рифмологиона». Кроме того, он издает и другой аналогичный сборник – «Вертоград Многоцветный» на 30 000 строк, включающий 1246 стихотворений на самые разнообразные темы. Здесь и многочисленные обработки преимущественно из средневековых исторических сборников, например Винцента из Бове, псевдоисторических сюжетов вроде рассказов об убийстве лангобардского короля Альбоина его женой Розамундой или о смерти епископа Гаттона, съеденного мышами, церковно-назидательные повести, восходящие к Патерикам, прологу к «Великому Зерцалу», «Золотой легенде» Якова из Ворагина, «Римским деяниям». Полоцкий одинаково использует нравоучительные анекдоты, смехотворные рассказы типа «Фацеций», просто шутки и сатиры на эпизоды из окружавшей его современной русской жизни. Полоцкому далеко до обличительства. Ему он предпочитает веселую незлобивую шутку, снисходительность к человеческим странностям и даже порокам. Напечатанная в 1680 году «Рифмотворная Псалтирь» Полоцкого имела огромный успех. Перевести текст Псалтыри в стихи Симеона побудила практика Белоруссии и Украины, где, как, впрочем, и в Москве, многие полюбили «сладкое и согласное пение польския Псалтири, любовно преложенныя». Находились и такие, которые пели польские канты «мало или ничтоже знающе и точию от сладости пения увеселящего духовне». Руководствуясь церковнославянским подлинником, Симеон по существу подражал популярной стихотворной Псалтыри известного польского писателя ХVI века Яна Кохановского. Его издание оказалось такой же важной для народа книгой, как «Арифметика» Леонтия Магницкого и «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Ими закладывалось основание школьной учености. Мирское имя Полоцкого остается до настоящего времени невыясненным. Имя Симеона он принял в монашестве, по окончании Киево-Могилянской академии, став учителем – «дидаскалом» братской школы в Полоцке. При посещении в 1656 году Полоцка царем Алексеем Михайловичем молодой «дидаскал» обратил на себя его внимание: он лично преподнес царю приветственные «Метры» своего сочинения. Алексей Михайлович не забыл о нем и спустя восемь лет, когда для царя встал вопрос об образовании его собственных детей. В 1664 году Полоцкого вызывают в Москву, где ему поручается обучать молодых подьячих Тайного приказа, что должно было происходить в Спасском монастыре за иконным рядом. Годом позже Симеон преподносит царю «благоприятствование о новодарованном сыне», царевиче Петре Алексеевиче. Это были первые стихи, посвященные великому преобразователю. Радость велию явил месяц май есть,

Яко нам царевич Петр яве ся родил есть.

Вчера преславный Царьград от турок пленися,

Ныне избавление преславно явися.

Победитель прииде и хочет отмстити,

Царствующий оный град ныне освободити.

О Константине граде! Зело веселися!

И святая София церква – просветися!

Православный родися ныне нам царевич,

Великий князь московский Петр Алексеевич…

Симеон становится учителем не только старших царевичей, но и царевен, в том числе Софьи Алексеевны, которую считает своей самой талантливой ученицей. Будущая правительница перенимает от учителя умение писать стихи на нескольких языках и сочинять так называемые школьные драмы. С ними со временем удастся познакомиться Н. М. Карамзину, признавшему сочинительницу обладательницей выдающегося литературного таланта. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно