|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 98

• «Я вижу, что я для вас кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите» [А. Н. Островский. Бесприданница (1879)]. • «Потом здороваюсь со старой Зининой куклой. У нее чахотка, и она лежит в пыльной дырявой ванне, задрав кверху пятки. Я ее перевернул, чтобы все было прилично… Поговорил с ней о Зине. Да, конечно, сердце девочки – одуванчик. Забыла куклу, забыла Микки. А потом у нее появится дочка, и все начнется сначала… новая дочка, новая кукла, новая собачка. Апчхи!» [Саша Черный. Дневник Фокса Микки (1927)]. • «Это никогда не уляжется в сердце ее мужа, которое она разбила, как девчонка бьет глиняную куклу» [Н. С. Лесков. На ножах (1870)]. В последнем случае упоминание «разбитой куклы» звучит как реминисценция жестокого романса: «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил…». Для литературных текстов характерен образ «покинутой» («потерянной») или сломанной куклы, который используется для того, чтобы подчеркнуть отверженность и неприкаянность героя или царящую вокруг атмосферу разорения и запустения.

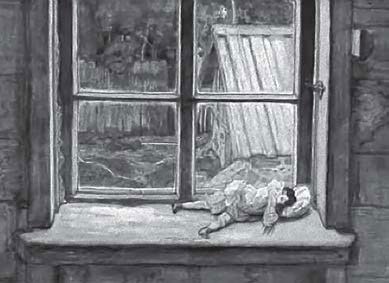

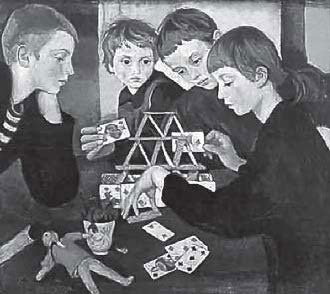

Илл. 132 • «Рыжик подал матери узелок, в котором лежали штанишки, две рубашки и оловянные солдатики. – А вот мне что бабушка дала… – запищала Верочка и, в свою очередь, подала матери узелок. В узелке оказались платьица, кое-что из белья и старая кукла с одним глазом и без рук» [А. И. Свирский. Рыжик (1901)]. • «К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпитчатые ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом» [Л. Н. Андреев. Он (1913)]. • «В комнате был чудовищный беспорядок, – книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике» [А. Н. Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус (1924)]. В рассказе Л. Н. Андреева «На реке» речь идет о сильном наводнении, во время которого герой вывозит на лодке людей из затопленных домов и с ужасом наблюдает царящие вокруг разруху и хаос, символическим образом которых является сломанная кукла. • «Раз в его руку попала кукла – картонная, с поломанным черепом, откуда лилась вода, когда куклу брали за ноги» [Л. Н. Андреев. На реке (1900)]. В литературе ХХ века кукла нередко возникает в самых драматических и трагических обстоятельствах как символ безвозвратно утраченного детства или при описании смерти ребенка: «Ее нашли вместе с убитой подругой в поле за цепями с несколькими шрапнельными пулями в груди и маленькой куколкой, зажатой в застывших руках, – шутливым подарком одного из офицеров» [НКРЯ: Богаевский 1918]. При этом сравнение убитых с куклами призвано подчеркнуть особый цинизм и бесчеловечность совершенного преступления: «Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их боли и страданий» [НКРЯ: Андреев 1905]. Насилие над куклой в символическом смысле равносильно надругательству над ребенком: «Милый Клим, я видела, как рыжий солдат топтал каблуками детскую куклу, знаешь – такую тряпичную, дешевую. Топтал и бил прикладом винтовки, а из куклы сыпалось… это, как это? – Опилки, – подсказал Самгин. – Вот! Опилки. И я уверена, что, если б это был живой ребенок, он и – его!» [НКРЯ: Горький 1928]. Все эти значения активно используются при социокультурном конструировании, помогая формировать при помощи механизмов общественного мнения положительные и отрицательные имиджи и активно навязывать их для повседневного употребления. Живопись. Анализ живописных презентаций (см. иллюстрации) показывает, что кукла при изображении детей служит маркером «детскости», указывает на пол, возраст, социальный статус ребенка – см. илл. 40, 127, цв. вкл. 12; см. Эти значения представлены в картинах В. А. Тропинина «Девочка с куклой» (1841); К. В. Лемоха «Варька» (1893); Н. И. Фешина «Портрет Вари Одоратской» (1914); З. Е. Серебряковой «Девочка с куклой» (1922); К. Петрова-Водкина «Девочка с куклой» (1937); А. Мещанова «На стуле» (2002); и др. О том, насколько устойчив образ куклы как иконического знака детства, можно понять по ее изображениям в тех случаях, когда сюжет картины не требует ее присутствия. В качестве примера приведем картину З. Е. Серебряковой, в центре которой группа детей, сосредоточенно занимающихся сооружением домика из карт – см. илл. 133, З. Е. Серебрякова. Карточный домик (1919), что отражает распространенное представление о круге детских развлечений: «Беспечные и невинные младенцы знают лишь одни свои куклы и карточные домики» [Мысловский 1836, с. 147]. Кукла на картине никак не участвует в игре, а изображена только для того, чтобы подчеркнуть, что главными действующими лицами являются дети (ср. куклу на картине А. А. Харламова «Мыльные пузыри»).

Илл. 133 На картине А. А. Красносельского «Бабушкины сказки» (1866) изображено большое семейство, сидящее за столом в вечерних сумерках – см. цв. вкл. 8. Четверо детей, так же как и находящиеся в комнате взрослые, полностью поглощены историей, которую рассказывает им бабушка, энергично жестикулирующая при этом руками. А брошенные на полу и диване куклы лишь подчеркивают степень вовлеченности маленьких слушателей в процесс исполнения бабушкой сказки. В большинстве случаев кукла в живописи изображает младенца или маленького ребенка, предмет для игры «в семью» или «дочки-матери»: А. А. Харламов «Игра в „дочки-матери“» (1911); Б. М. Кустодиев «Девочка с куклой» (1915); Татьяна Дерий «Вечерняя песенка» (2004). Окруженная любимыми куклами девочка символизирует будущее счастливое семейство – см. илл. 131, З. Е. Серебрякова. Дочка Катя с куклами (1923). Кормление, укачивание куклы или приготовление для нее нарядов является композиционным центром многих замечательных живописных полотен: А. А. Харламов «Маленькая швея» (1910); И. Д. Дризе «Девочка с куклой» (1948); И. И. Ершов «Ксения читает сказки куклам» (1950); Э. Питерс «Изготовление куклы»; Ф. Страйт «Кукольный доктор» (1876); А. А. Доржелес «Маленький доктор»; Э. Адлер «Обед» (см. цв. вкл. 9, 11, 13).

Илл. 134 |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно