|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 55

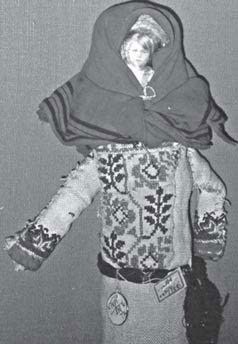

Илл. 77 Куклы могут соседствовать с фотографиями их обладательниц, а могут и заменять их. На фотографии из Великоустюгского р-на Вологодской обл. [ЛА СИС, д. Горбачево, см. цв. вкл. 3], куклы, оставленные приезжавшими на лето внучками, висят на стене в одном ряду с самыми ценными вещами: старинной фотографией матери и отца хозяйки дома, ее собственным портретом и отрезанной косой (символ девичества), изображениями Николая Угодника и Богородицы. В этот ряд вполне вписываются большие настенные часы с маятником, являющиеся центром всей композиции, стоящий под ними телевизор и большой календарь с изображением героев любимого телесериала («Санта Барбара»). Эти стереотипы продолжают сохраняться и в современном городском быту, т. е. поддерживаются людьми, которые не имеют ни малейшего представления об описанных выше традиционных верованиях и обычаях. Хорошим примером может послужить зафиксированный нами случай вывешивания в углу комнаты куклы рядом с фотографией уехавшей надолго дочери [Морозов 2002б, с. 63]. На фотографии хорошо видно стремление выстроить своеобразную «иконографию красного угла» в соответствии с традиционным каноном. Только на месте сакральных предметов (икона, распятие) размещаются фотография дочери и ее кукла. В музейных коллекциях хранятся экземпляры куколок с фотографиями вместо лица – см. илл. 77 [ЛА КСВ]. К сожалению, прилагающиеся к этим экспонатам описания слишком скупы, чтобы понять, кто на них представлен. Однако приведенные выше материалы позволяют предположить, что и в этих случаях кукла является изображением близкого человека, по тем или иным причинам надолго уехавшего из дома, находящегося в длительной отлучке. Таким образом, обычай мемориального использования такой вещи, как кукла (включая и ее прямые аналоги-заместители вроде ветви дерева), является прекрасной иллюстрацией возможностей эволюции ритуально-обрядовой реалии со свойственным ей сакрально-магическим статусом в декоративный элемент интерьера, а затем, на новом витке развития – реанимацию архаической ценностной шкалы, возвращение к прежним осмыслениям куклы как предмета-медиатора, своеобразного фетиша, связанного с судьбой конкретного человека. Результатом этого процесса может быть порождение новых культурных текстов (в широком смысле слова) – от поверий, бывальщин, меморатов до новых обычаев и обрядов с использованием антропоморфных изображений и кукол. Зачаточные формы таких новообразований обнаруживаются в современном детском фольклоре, где кукла нередко выступает как персонаж «страшных рассказов» и детской магии «вызываний», о чем мы уже упоминали выше (см. «Роль куклы в онтогенезе»). Лечебные практики

Различные зоо– и антропоморфные фигурки у многих народов мира применяются в лечебной магии, направленной на символическое изгнание духов болезни из тела больного и выдворение их за пределы селения, в мир духов. У многих народов существовал способ изгнания болезни путем «переселения» ее в человеческое изображение. Например, эвенкийские шаманы для обряда изгнания болезни вырезали из коры лиственниц грубые фигурки людей, предназначенные для «вселения» в них духов болезней. Дух болезни «выводился» из больного через пуп и «вселялся» в пуп фигурки [Иванов 1970, с. 174–176, рис. 161]. У ульчей шаман вселял духов болезни сэвэн в специально изготовленные из дерева, ткани или металла фигурки, а затем заставлял этих духов служить человеку, которому они причинили болезнь. В других случаях больного обмахивали специальными ритуальными стружками пэйлэпу, заставляя духов болезни вселиться в развешенные в доме бумажные зоо– и антропоморфные фигурки холумдяни, после чего эти фигурки выбрасывали [Смоляк 1991, с. 167, 170]. У шорцев «по случаю болезни ребенка или при его рождении, если до него в семье умирали дети», изготавливали тряпичные куколки Кара-май, изображавшие грудных младенцев в колыбели, совершали над ними камлание, а затем зарывали в землю, чтобы избавиться от «духов болезни». Иногда Кара-май называлась небольшая глиняная фигурка, помещавшаяся на дощечку [Иванов 1979, с. 9]. В Полесье при лечении «крыкс» изготавливали из одежды больного ребенка одну или несколько кукол и выбрасывали их в окно, забрасывали на крышу дома или подбрасывали во двор соседям, имевшим младенца [Виноградова 2000, с. 304]. У башкир кара-кипчаков лекарь изготавливал из тряпок две куклы (ocok) – мужчину и женщину – и клал их в ведро вместе с хлебом и кашей. «Взяв затем живого петуха, лекарь поднес его к больному, обвел несколько раз вокруг него, дуя и с усилием изгоняя болезнь. Во время этой операции лекарю помогал юноша-помощник, т. к. одному ему трудно было справиться с болезнью. Петух тут же был зарезан и положен в ведро с куклами. Сев на заранее приготовленную лошадь, лекарь уехал километра за три и бросил ведро со всем содержимым – петухом, куклами и болезнью. Домой он вернулся уже по другой дороге». Аналогичные куколки для детских игр у башкир называются курсак [Руденко 1955, с. 324–325]. В ряде случаев символика изгнания может истолковываться как апотропейная. Такой смысл, по-видимому, приписывался двенадцати тряпичным куколкам-«лихорадкам» (Огнея, Ледея, Трясея и др.), олицетворявшим Иродовых дочерей, которые хранятся в фондах Государственного музея этнографии. Их вешали у печи, чтобы уберечь хозяев от болезней [Дайн 1981, с. 33].

Илл. 78 Нередко подобные ритуально-магические практики основываются на мифологии. По преданиям айнов, чтобы спасти людей от эпидемии оспы, бог Окикуруми изготовил шестьдесят одну куклу из полыни (тисинап камуй) и отправил их сражаться с приближенными духа оспы. Шестьдесят посланцев Окикуруми погибло в схватке с врагом, но последняя кукла все же смогла одолеть злых духов и изгнать их за пределы земель айнов. Погибшие куклы превратились в водяных демонов минтути или каппа, к которым принято обращаться в случае болезни и при других невзгодах. Однако духи-карлики каппа способны также причинять людям вред, затаскивая их в воду, насилуя и пожирая их внутренности, извлеченные через задний проход. Чтобы одолеть каппа, нужно вырвать руку у него или куколки тисинап камуй [Спеваковский 1988, с. 87–88]. Большинство зоо– и антропоморфных предметов, используемых в лечебных практиках, имеет узкую специализацию и употребляется только при излечении одной болезни, что во многом определяет их форму и конструкцию. Большое количество примеров такого рода можно найти в уже упомянутых книгах СВ. Иванова, А. В. Смоляка, А. Б. Спеваковского, А. Б. Островского – см. илл. 78, кукла-амулет от болезни конечностей [Островский 1997, 163, рис. 19, нивхи]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно