|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 30

Илл. 45 Интерпретация куклы как опасной вещи, соответствующей «ужасным» персонажам современной детской мифологии, воплощениям детских фобий – «красным (черным, белым) рукам и пятнам», «черным (желтым, белым) шторам и коврам», «пиковой даме» и т. д. [см.: Чередникова 1995; РШФ 1998; Лойтер 2001 и др.], встречается в «страшных историях» и страшилках. «Родители купили девочке стеклянную куклу, ну, и ночью все легли спать. А там кукла стояла. Потом она пошла. Спрыгнула с этого, ну, с комода и пошла к девочке. Она подошла к ней и убила её». Затем кукла убивает отца и мать девочки, спасается только ее брат, которому удается разбить куклу [Шевченко 1995, с. 219, № 111]. «Однажды мама легла спать ночью и потом на следующий день она заболела. И на следующий день стало всё хуже, хуже, хуже. И под конец совсем умерла. Потом дочка так же болела, болела, потом совсем умерла. ‹…› Потом старший брат-то в комнату пошел туда ночью и спрятался, чтоб последить, чё там происходит. И там какая-то куколка вышла и иголку впустила той девочке и начала пить кровь. Тут старший брат выскочил и мечом ее убил…» [Шевченко 1995, с. 219, № 112]. В этой функции может выступать также «статуэтка белой балерины» [Осорина 1990, с. 287] или скульптура [РШФ 1998, с. 101, № 105]. Такие интерпретации куклы восходят как к традиционным представлениям о ней как своеобразной инкарнации нечистой силы [Логиновский 1904, с. 26; см. также: Лойтер 1996, с. 91–99], так и к ее интерпретациям в современной массовой культуре, прежде всего в кинематографе – см. илл. 45, демоническая кукла Чаки, кадр из фильма «Детская игра» (1988), и илл. 46, кукла-убийца, кадр из фильма «Кровавые куклы» (1999). Иногда кукла является ипостасью людоеда. «Девочке подарили куклу. Она играла с ней, играла, играла. Потом эта кукла укусила руку ей. Потом вторую. Потом ногу. Потом вторую ногу. Потом всю съела её. Потом мама начала её разбирать… Она съела маму. И так же остальных съела. Остался только один дедушка. Дедушка приехал и вызвал милицию. Милиция приехала, разобрала эту куклу. Оказывается, там был человек-людоед. И он ел их» [Шевченко 1995, с. 219, № 113]. Аналогичные функции приписываются персонажам в детской магии «вызываний» [Топорков 1998, с. 15–55].

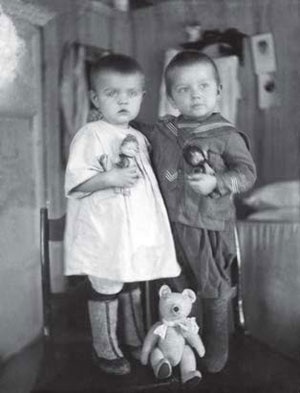

Илл. 46 Именно демонизацией «Другого» и «Чужого» объясняется тот факт, что дети часто боятся прямого взгляда и выкалывают глаза людей на рисунках и фотографиях [Чередникова 1995, с. 72, 80–82]. В этом же ряду немотивированные с первого взгляда случаи выковыривания детьми глаз у современных игровых кукол [ЛА МИА, с. Первомайское Инзенского р-на Ульяновской обл.]. Отметим в этой связи, что нормальный ребенок в «аутичный» период своего развития, равно как аутичный ребенок (если только картина аутизма не осложняется врожденными речевыми патологиями), как правило монологичен. Аутист «не сосредоточивается на обращенной к нему речи, она не является инструментом организации его поведения» [Никольская 1997, с. 23]. Более того, для него тягостна сама ситуация общения, а иногда и любые коммуникативные акты: обращенная к нему жестикуляция, мимика и даже взгляд. У людей на рисунках аутичных детей обычно отсутствуют глаза. Это особенно показательно, если учесть тот факт, что у традиционных кукол разных народов часто также нет глаз. ГЛ. Дайн объясняет этот факт тем, что «кукла без лица считалась предметом неодушевлённым, недоступным для вселения в него злых сил и, значит, безвредным для ребенка», а следовательно «в безликости отразилась прежде всего обережная функция куклы» [Дайн 1981, с. 40]. Действительно, в традиционной культуре прямой взгляд нередко считался вредоносным, способным привести к сглазу [Афанасьев 1994, т. 1, с. 172–175]. Отсюда различные действия, направленные на нейтрализацию «злого взгляда» [Левкиевская 2002, с. 85–94], что восходит к поверьям об убивающих взглядом мифологических существах [Афанасьев 1994, т. 1. 170–172; Власова 1998, с. 58; и др.]. «Раньше вот глаз никогда у кукол не делали. Ежели куклу вот начнёт таскать, мёртвое существо, что вот ежели глаза сделают, дак вот кого-нибудь выглядит, дак вот в этой семье кто-нибудь умрёт. Дак вот глаз никогда вот не делали у кукол. ‹…› А вот у бабушки Дуни был кот сделан, дак ведь тоже без глаз. Помню, был набит соломой или чем. Она сама, наверно, сделала. А можот, уж еённая мать, не знаю. Соломенный – и тоже без глаз…» [ЛА СИС, д. Телибаново Вологодского р-на Вологодской обл.]. Глаза, в свою очередь, считались вместилищем души – ср. представление о том, что покойник теряет зрение на сороковой день, то есть именно тогда, когда тело покидает душа [Толстой 1995б, с. 501, Македония, Прилеп; Седакова 2004, с. 66–67; и др.]. Как показал Н. И. Толстой, это имеет отношение к теме «зрячих» и «слепых» покойников [Толстой 1990, с. 47–67; Толстой 1995в, с. 185–205]. Среди страшилок, воплощающих типичные детские фобии, встречаются также рассказы о превращении демоническим существом детей в кукол, которыми затем можно беспрепятственно манипулировать. Например, злая ведьма помещала таких детей-куколок под клавиши рояля, «и когда нажимали на эту клавишу, то автоматически нажимали на этого ребёночка, который под ней находился. И ему было больно, и он стонал в том тоне, которым была эта нота. И поэтому звук получался такой необыкновенно красивый» [Фольклорные сокровища 2001, с. 162–163]. Если вернуться к интерпретации вышеизложенных фактов, то можно предположить, что не случайно, по-видимому, синдром раннего детс кого аутизма встречается у мальчиков в три-четыре раза чаще, чем у девочек [Никольская 1997, с. 17], для которых наиболее характерным игровым предметом является кукла [Игра 2003, с. 35]. Хотя представление о том, что мальчики в куклы не играют, не совсем верно – см. илл. 47, девочка и мальчик с игровыми куклами (1960-е годы) [ЛА МИА, с. Парфеньево Костромской обл].

Илл. 47 Участие мальчиков в такого рода играх фиксировали многие исследователи (см. также «Кукла в контексте детских игровых практик»). Причем игры мальчиков с куклами могут быть этноспецифичными. Н. Миллер, говоря об играх с куклами мальчиков на Маркизских островах, указывает, что у маленьких девочек нет кукол и нет привычки играть «в младенцев». Предложенные детям деревянные куколки были приняты только мальчиками, которые стали играть с ними – баюкать их, напевая колыбельные песни «по примеру своих отцов, которые очень нежны со своими детьми» [Miller 1928, р. 141]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно