|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 24

В традиционной обрядности казахов в функции двойника выступают зашитые или обвернутые в ткань высушенные послед или пуповина, которые хранят в предписанных традицией местах (в сундуке или в подушке, в том числе с первой рубашкой ребенка) или зарывают «в ритуально чистом месте» вместе со сложенными друг с другом различными сторонами альчиками, «чтобы в дальнейшем у родившегося ребенка была соответствующая брачная пара». При этом «человек не должен видеть свою пуповину, пока не достигнет преклонного возраста» [Коновалов 1998, с. 16]. Представления о двойнике, возможно, делают более мотивированными близнечные культы, поскольку один из близнецов считался носителем посмертной души. Подобные представления получают отражение и в позднейших обрядовых практиках. Так, для вступления в фармазоны необходимо предъявить портрет, который остается у собратьев и не только символизирует связь с сообществом, но и является двойником, «бытие которого едино с бытием изображаемого» [подробнее см.: Власова 1998, с. 512]. * * * Итак, кукла, как и другие антропоморфные предметы, может быть символическим воплощением не только мужского и женского начал, которые согласно мифам творения являются «зеркальными отражениями» или копиями друг друга, но и генетических двойников (близнецов) или инкарнацией разных душ человека. Магическая зависимость копии от прототипа, так же как зависимость друг от друга близнецов, является развитием той же версии мифа творения, согласно которой неразделимы мужское и женское начала. Предметным воплощением копии (близнеца, двойника) может быть кукла или иной предмет (чуринга, пуповина, портрет), которые, с одной стороны, обладают высоким статусом и магической силой, с другой стороны, являются чрезвычайно уязвимыми и нуждаются в защите и особых мерах предосторожности. Копии обычно сохраняются в тайных и укромных местах и извлекаются только в особых ритуально-обрядовых ситуациях. Согласно традиционным представлениям, нашедшим отражение и в современных верованиях, сохранность копий обеспечивает и неприкосновенность прототипа. Роль куклы в онтогенезе

Познание истинного, глубинного смысла куклы в культуре невозможно без всестороннего анализа характера взаимоотношений человека с этим предметом, их психологического подтекста. Наиболее выпукло это проявляется при рассмотрении роли куклы в онтогенезе человека. Именно психологические мотивы создания куклы как своего двойника, alter ego человека, использование его в качестве инструмента при выстраивании структуры личности, актуализации «Я», осознании оппозиции «Я» – «Другое» («Чужое») и организации взаимодействия с «Другим», придают кукле феноменальную значимость в культуре. И именно психологические истоки феномена куклы являются, с нашей точки зрения, ключом к пониманию ее сущности. Манипулятивные функции куклы

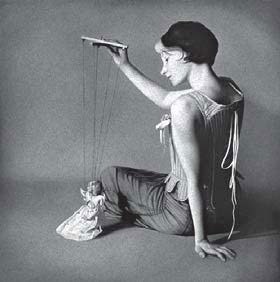

Для понимания су ти взаимоотношений к ук лы и человека очень важно такое свойство куклы, как манипулятивность, управляемость. Куклой можно управлять, она способна выполнять любые, даже трудно реализуемые для человека действия. В этом смысле кукла открыта как для диалога, так и для жесткого монолога по отношению к «Другому». Как и в играх с насекомыми, головастиками, улитками [Осорина 1999, с. 117, 118], при игре с куклами ребенок реально может ощутить себя властелином (см. илл. 39, Т. Е. Дюверже. Кукольное представление), где он вправе диктовать условия и где ему под силу добиться любого результата: от изменения облика кукольного человечка в соответствии со своими желаниями до его расчленения и даже уничтожения. Тот, кто манипулирует куклой, в полной мере ощущает себя демиургом, Богом-Творцом – см. илл. 38, М. Д. Анселл. Собственной рукой (2006). Наиболее полным выражением такой функции куклы является кукла-марионетка, ставшая образом безвольного, глупого, пустого, управляемого чьей-то волей человека или животного. Ср. выражения «Ночная кукла, а денной попугай» „иронически – о кокетке или щеголе“ [СРНГ 1980, вып. 16, с. 35, Брянск.]; «выпускная кукла» „щеголеватая, но глупая или бездушная женщина“; «Ворочается солдат направо, и делает кукла лесная все браво!» „приговор поводыря медведя“ [Даль 1881, т. 2, с. 213–214].

Илл. 38 Это положение можно проиллюстрировать на примере выделенных Э. Шостромом двух типов человеческой личности: «манипулятор» и «актуализатор» [Шостром 1994]. Э. Шостром отмечает, что граница между ними наиболее ярко обнаруживается при анализе отношения к «Другому», внешнему: «Только личность, относящаяся к другому как к „Ты“, а не как к „Это“, способна обрести свое „Я“. Если же вы видите в других „Это“, то есть вещь, то и сами неизбежно станете „Этим“, то есть вещью» [Типологическая модель 1998б, с. 132]. Функции куклы, собственно, и состоят в том, чтобы помочь манипулирующему с ней человеку «одушевить» вещь, перейти с ней на «ты». Что, в свою очередь, способствует процессу самоактуализации и развертывания «Я», его обретению и становлению. Этот процесс, очевидно, можно разбить на два этапа. На первом этапе кукла выступает как двойник манипулирующего с ней человека, своеобразный его близнец или alter ego. «Я» и «Это» существуют здесь как единое целое или, иначе, как неразрывное единство, поскольку «в индивидуальной игре, в которой ребенок в лучшем случае имеет в качестве партнера куклу, нет жесткой необходимости ни в смене позиции, ни в координации своей точки зрения с точками зрения других участников игры» [Дорохов 2003]. Всё, совершаемое с вещью, совершается и с ее обладателем, между ними нет посредников. Как отмечает А. Н. Исаков, «признание Другого требует веры. Вера же по своей изначальной сути есть отношение взаимности: с миром, с богом, с самим собой или в обобщенной форме – с бытием как таковым» [Исаков 1998; Исаков 2010]. Эта особенность «первобытного» мышления хорошо описана Л. Леви-Брюлем [Леви-Брюль 1999, с. 439 и след., 452 и след.]. Как полный аналог, заместитель самого ребенка, его alter ego, кукла часто выступает в детских фантазиях и «страшных историях». В одной из них мать посылает своих детей за молоком и предупреждает, чтобы они не смотрели на кладбище. «Все не посмотрели, а старший брат посмотрел. Потом ночью в двенадцать часов он… взял залез в шкаф, а куклу положил под одеяло. Прилетает белая простыня и душит эту куклу. Душит, душит, целый час душила, а потом улетела…» [Шевченко 1995, с. 203, № 61]. В других вариантах куклу подкладывают «черной руке» [Шевченко 1995, с. 205, № 70; с. 207, № 75]. Еще в одном рассказе, спасаясь от «красного пятна», мальчик сначала «положил вместо себя манекен» на кровать, а затем лег спать сам и расстрелял «красное пятно» из ружья [Шевченко 1995, с. 190, № 22]. В третьем рассказе «черная тетенька», выходящая из картины, убивает родителей. «Дети хотели узнать, почему, от кого это так. И они залезли под кровать. Налили из кувшина крови в куклу ночью. И стали следить. Ночью она [=„черная тетенька“] также вылезла из картины, проколола кукле вену и налила кровь себе. Потом они ее поймали и и говорят: „Ты почему нашу маму убила, и папу, и куклу сломала?“ Она и говорит: „Мне один принц заколдовал меня и сказал, чтобы я у сто человек выпила крови“. Кукла была самая последняя…» [Шевченко 1995, с. 218–219, № 110]. Аналогичные замены ребенка куклой являются общим местом в детских «страшных историях» [Гречина 1981, с. 96–106; Мухлынин 1995, с. 51; Осорина 1999, с. 53]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно