|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара | Автор книги - Дмитрий Травин , Отар Маргания

Cтраница 104

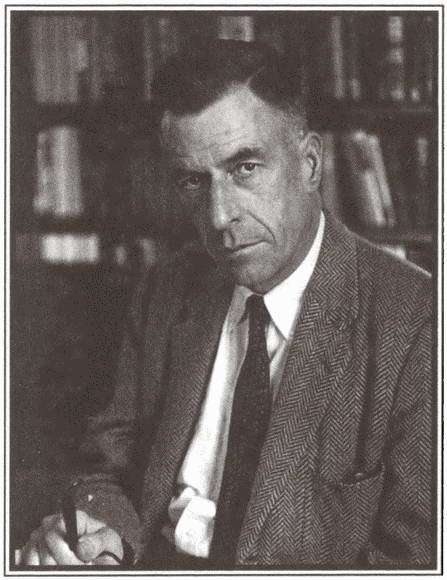

В начале 50-х гг. стало ясно, что франкистский экономический курс полностью обанкротился. Суансес был отправлен в отставку. Однако никаких новых идей не появилось. США материально поддержали Испанию, но потребовали за это либеральных преобразований. Франко же решил, что сможет водить американцев за нос с экономическими реформами, так же как водил Гитлера со вступлением в войну. Понятно, что застой при таком подходе не рассосался. Тем не менее стареющий Франко все меньше желал заниматься делами. Он посвящал время охоте, рыбалке, просмотру кинофильмов и футбольных матчей, а также ставкам на тотализаторе. Про каудильо говорили, что у него на столе лежат две папки. На одной написано: «Проблемы, которые решит время», а на другой: «Проблемы, решенные временем». Любимое занятие Франко состоит в том, чтобы перекладывать бумаги из одной папки в другую. И вот наконец время решения проблем действительно пришло. По странному совпадению испанская оттепель началась в 1956 г. С процессами, происходившими в СССР, она никак не была связана, а борьба за свободу в Венгрии и Польше представляла символическую ценность лишь для небольшой части оппозиции. Более того, Франко в отличие от Хрущева не собирался ни в малейшей степени реформировать свою страну. Даже ни о каком разоблачении культа личности не могло идти речи, поскольку эта самая личность продолжала управлять государством и не каялась в жестокостях эпохи гражданской войны. Тем не менее вопрос о том, что будет в Испании после Франко, в середине 50-х гг. оказался весьма актуален. И каудильо вынужден был реагировать на беспокойство, проявлявшееся в обществе. Ему приходилось балансировать между фалангистами, долгое время служившими опорой режима, и монархистами, полагавшими, что перемены, возникшие в результате борьбы с левыми силами, не являются основанием для разрушения традиционной системы управления страной. Монархисты все более явно демонстрировали свое влияние и свое недовольство той ролью, которую играли фалангисты, а потому Франко на фоне экономических проблем (в частности, резкого усиления инфляции) согласился перетряхнуть правительство. На смену некомпетентным министрам требовалось привести людей прогрессивных и образованных, однако эта новая сила могла выйти лишь из консервативных, католических и монархических кругов. Какая-то левая альтернатива режиму в тот момент не могла даже рассматриваться. Ключевую политическую роль в осуществлении экономических перемен сыграл адмирал Луис Карреро Бланко — один из самых близких к Франко государственных деятелей. Он стал посредником между главой режима и молодыми испанскими технократами, принадлежащими к католической организации «Опус Деи» («Дело Божье»). В феврале 1957 г. правительство было преобразовано. Ключевой фигурой в его реформаторском блоке стал 37-летний профессор права Лауреано Лопес Родо — глубоко религиозный монархист. Министерство финансов отошло к католическому адвокату Мариано Наварро Рубио, министерство торговли — к профессору экономической истории Альберто Ульястресу Кальво. В политическом плане это означало конец влияния фалангистов и добровольное превращение усталого Франко в символическую фигуру, в экономическом — либерализацию хозяйственной системы, наведение порядка в финансах и открытость во внешних связях. Стартовало двадцатилетие реформ, которые, так же как и предшествующий застой, оказались связаны с именем генералиссимуса Франко. Как обычно и бывает в таких случаях, началось все с шокотерапии. Песету резко девальвировали, а затем сделали свободно конвертируемой валютой. Государственные расходы сократили. Контроль за ценами отменили. В итоге неэффективным предприятиям пришлось закрыться, безработица усилилась, брожение в рабочем классе стало еще активнее. Франко, изредка возвращаясь с рыбалки в свою резиденцию, пытался тормозить либерализацию, но реформаторам в основном удавалось его убеждать в необходимости движения вперед. Каудильо признавался, что ничего не понимает в происходящем, но, скрепя сердце, защищал реформаторов даже перед лицом военных, которые не хотели допускать сокращения военного бюджета. Порой генералиссимус прямо говорил недовольным членам своей старой гвардии, что они просто х..ней занимаются в то время, как «Опус Деи» работает. В ответ отставные фалангисты стали формировать легенду о том, что эта организация представляет собой страшную и коварную силу. Из этих источников, очевидно, позаимствовал сведения Дэн Браун при написании «Кода да Винчи». Наверное, генералиссимусу казалось, что, реформируя прогнившую хозяйственную систему, он спасает свой режим. Технократы же, напротив, понимали, что рост ВВП и интеграция в европейскую экономику рано или поздно потянут за собой демократизацию. Однако Франко они про это ничего не рассказывали, предпочитая делать вид, будто не заглядывают далеко вперед. Вскоре произошло экономическое чудо. Испания с дешевой рабочей силой, политической и финансовой стабильностью стала соблазнительна для иностранного капитала. В Европе она в 60-х гг. выполняла примерно те же функции, которые в 70-80-х гг. отошли к Китаю и странам Юго-Восточной Азии. Начался бурный рост ВВП. А вскоре на этой основе поднялся и жизненный уровень населения. Режиму Франко оставалось существовать лишь столько, сколько могли еще протянуть его лидеры. Первым ушел из жизни Карреро Бланко, погибший от рук баскских террористов в 1973 г. А в 1975 г. скончался от старости и восьмидесятитрехлетний каудильо. ДЖОН КЕННЕТ ГЭЛБРЕЙТ.

КАМО ГРЯДЕШИ?

Куда мы идем? В каком мире живем? Какое общество строим? В XX столетии эти вопросы стали, пожалуй, даже актуальнее, чем во все предшествующие эпохи. Старые кумиры рухнули, и анализировать потребовалось не мифы и верования, а реальную жизнь. В каком мире мы живем?

Еще пару десятилетий назад любой советский человек легко отвечал на данный вопрос — в социалистическом. И это не просто была характеристика нашего отличия от западного общества. Речь шла о том месте, которое мы занимали на шкале исторического развития. Рожденная марксизмом «пятичленка» — первобытный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм (коммунизм) — сегодня практически никем уже не используется. В ней сплошные натяжки. Каждый термин имеет вполне конкретный исторический смысл, но совсем не такой, как в курсе исторического материализма. Отказавшись от «пятичленки», мы несколько стыдливо начали использовать расплывчатые и не совсем подходящие к месту выражения типа «рыночное хозяйство», «свободное общество» и т.д. Примерно также как, отказавшись от слова «товарищ», но не вернувшись толком к «господину», стали обращаться друг к другу, упирая на половой признак: «мужчина, предъявите билет», «женщина, не стойте в проходе». Но человек — не просто мужчина, а общество наше — не просто рынок. Мир, в котором мы сегодня живем, существенным образом отличается от капитализма эпохи Маркса, но еще больше отличается он от тех фантазий, которые десятилетиями рисовал марксизм. Постоянно развиваясь, общество куда-то пришло. Вопрос — куда?

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно