|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Библейский Израиль. История двух народов | Автор книги - Игорь Липовский

Cтраница 127

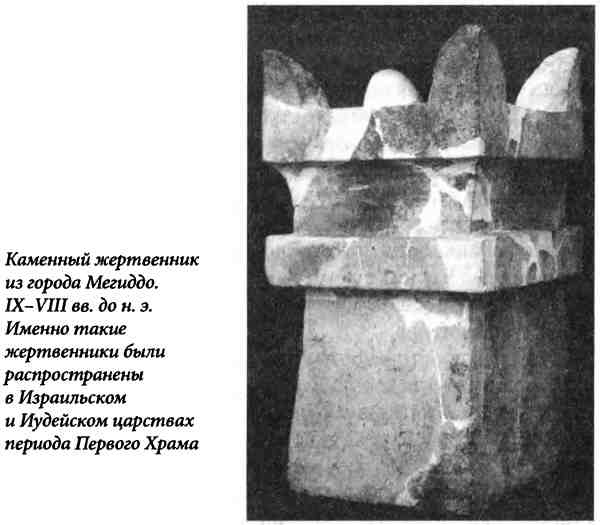

Из глиняных табличек, найденных в Угарите, нам известно, что ханаанский пантеон состоял из множества богов: только детей верховного бога Эля и его супруги Ашейры насчитывалось не менее семидесяти. Однако Ветхий Завет упоминает лишь единицы из них — только тех, кто представлял реальную конкуренцию для культа Яхве и досадил носителям традиции. Чаще всего из языческих божеств упоминается имя Баала, затем идут имена богинь плодородия и любви — Ашейры и Астарты (Ашторет). Однако эти богини были менее распространены, привлекали преимущественно женскую часть населения и поэтому реально не представляли серьезной угрозы для культа Яхве. Более того, среди населения, особенно в Северном царстве, было распространено убеждение, что Ашейра являлась супругой Яхве (Эля), и поэтому поклонение ей рассматривалось как естественное продолжение этого культа. Интересно, что в Кунтилет-Аджрут, в Негеве, была найдена весьма примечательная надпись: «Яхве из Самарии и его Ашейра». Израильский археолог Зеэв Мешель, производивший раскопки на этом месте, датировал ее концом IX — началом VIII в. до н. э. [68] Таким образом, столетия спустя после монотеистической революции Моисея ханаанская богиня-мать нашлй свое место возле Бога Израиля. Что касается Астарты, то согласно ханаанейской мифологии она считалась дочерью Ашейры и Эля. Она тоже обрела свою нишу при культе Яхве и долгое время вполне уживалась с ним. Совершенно иначе обстояло дело с Баалом, который являл собой прямой вызов Яхве. Согласно древним ханаанейским текстам из Угарита, Баал, бог грозы, никак не был связан с Элем; его отцом считался бог растительности Дагон (Даган), являвшийся главным божеством у филистимлян. Однако культ Баала был очень распространен среди населения Ханаана, его популярность возросла с середины II тыс. до н. э. Со временем он стал даже более почитаемым, чем Эль, по крайней мере, никто из богов ханаанского пантеона не мог сравниться с ним по популярности. Неудивительно, что он стал главным врагом яхвистов и элохистов, и библейские книги полны упоминаний о длительной и упорной борьбе с культом этого языческого божества. Баал был неотъемлемой частью древнееврейской истории вплоть до начала периода Второго Храма, а может быть, и долее. Библейский текст свидетельствует о его постоянном влиянии на жизнь древнееврейских племен с момента их возвращения в Ханаан из Египта. Еще до смерти Моисея, когда древние евреи находились в области Моава, уже тогда «прилепился Израиль к Баал-Пеору, и разгневался Господь на Израиль» (Чис. 25:3). С Баалом боролся израильский судья Гидеон, но, как выяснилось, безуспешно: «Когда умер Гидеон, сыны Израиля опять совратились Баалами и поставили себе богом Баал-Берита» (Суд. 8:33). Культ Баала был главным при сыне Гидеона, Авимелехе, которому сначала ссужали деньги «из дома Баал-Берита», а потом спасались от него опять-таки «в капище Баал-Берита» (Суд. 9:4, 46). Известно, что после смерти израильского судьи Яира «сыны Израиля служили Баалам и Астартам» (Суд. 10:6). Последний из великих судей, Самуил, тоже взывал к израильтянам, чтобы они удалили от себя Баалов и Астарт (1 Цар. 7:3), но, видимо, не очень успешно, раз дом самого израильского царя Саула был настолько связан с Баалом, что имя этого божества стало частью имен его детей и внуков. Согласно книге Паралипоменон, действительное имя младшего сына Саула было не Ишбошет, а Ишбаал, и соответственно внука — не Мефивошет, а Мефибаал. Культ Баала еще больше укрепился после раскола объединенного царства, когда северные племена стали независимыми от власти давидидов и иерусалимского Храма. Прочнее всего его позиции были на территории «дома Иосифа», который успел приобщиться к нему задолго до возвращения остальных древнееврейских племен из Египта. Не случайно «дом Иосифа» поддерживал династию Омри, которая сделала культ Баала главным в Северном царстве. Цари из яхвистской династии Йеху постарались ограничить влияние Баала и его жрецов, но даже спустя столетие после того, как ее основатель перебил жрецов Баала в Самарии, пророк Ошея с горечью констатировал, что «Эфраим провинился из-за Баала и погиб» (Ос. 13:1). Логично предположить, что и после падения Самарии и принудительного переселения части ее жителей в Ассирию поклонение Баалу на территории бывшего Северного царства не прекратилось. Тот факт, что в конце VII в. до н. э. иудейский царь Иосия уничтожал там жертвенники языческим богам, только подтверждает это предположение. Как бы этому ни противились левиты, Баал был таким же богом северных племен, как и Яхве-Эль. Более того, его популярность возросла настолько, что часть населения стала рассматривать Ашейру как супругу Баала, а не Эля, хотя согласно табличкам с ханаанейскими мифами из Угарита супругой Баала считалась богиня любви и войны Анат, одна из дочерей верховного бога Эля. Но возможно, ханаанейская мифология имела свои региональные особенности, и религиозные представления центральной Палестины могли не совпадать с известными нам верованиями из северной Сирии, где находился древний Угарит.

Библейский текст, упоминая о жертвенниках Баала, очень часто говорит о кумирных деревьях, что были при них. Как известно, именно эти деревья были символами Ашейры. Например, судья Гидеон, разрушив жертвенник Баала, одновременно срубил и кумирное дерево, которое находилось при нем (Суд. 6:28, 30). Примечательно, что под такое же дерево (др. — евр. эля), положил камень Йеошуа в качестве свидетельства о договоре с народом. Это дерево находилось «подле святилища Господня», которое почему-то в библейском тексте не называется. Йеошуа призывал свой народ «отвергнуть божества чужие и приклонить сердце к Господу, Богу Израиля» (Нав. 24:23–26). Какого Бога имел в виду вождь «дома Иосифа» и глава северных племен? Вероятнее всего, Эля, которого позднее идентифицировали с Яхве. Но в то время многие соплеменники Йеошуа, особенно из «дома Иосифа», имели полное право полагать, что речь идет о Баале, имя которого в переводе со всех западносемитских языков означало «господь» и который считался вполне израильским богом. Впоследствии, после победы Яхве-Эля над Баалом, многие эпитеты поверженного божества, включая «господь», перешли в качестве «военных трофеев» к победителю. Справедливости ради надо признать, что даже в самые благоприятные для культа Баала времена, например в царствование Ахава и Изевели, он не мог вытеснить своего соперника — культ Яхве-Эля. Приверженцы Баала, включая самого царя Ахава, были вынуждены считаться с тем, что значительная часть населения оставалась яхвистами и на их стороне была наиболее организованная и сильная священническая группа — северные левиты. Об этом же говорит и библейский текст, сообщая о неожиданном раскаянии Ахава после страшного пророчества Илии о нем: «Выслушал все слова эти, Ахав разодрал одежды свои, и возложил на тело свое власяницу, и постился, и спал во власянице, и ходил печально. И было слово Господне к Илии Тишбиянину: Видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо Мною, Я не наведу беду в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его» (3 Цар. 21:27–29). Падение Северного царства нанесло непоправимый ущерб его левитам. Многие из них, включая наиболее грамотную и культурную часть, бежали в Южное царство, где вынуждены были присоединиться к местным ааронидам в качестве их младших партнеров. Другие остались на территории северных племен, но, потеряв собственные религиозные центры и организационное единство, со временем слились с другими элохистскими группами. Резкое ослабление левитов на землях бывшего Израильского царства привело к углублению религиозных различий между северянами и южанами, особенно между Иудеей и Самарией. В немалой степени этому способствовали и переселенцы из Месопотамии и Сирии, которых ассирийцы привели в район Самарии. В дальнейшем отказ иудеев признать самаритян наследниками «дома Иосифа» породил политический и идеологический разрыв между ними и привел к тому, что элохизм самаритян оформился в самостоятельное религиозное течение.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно