|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Библейский Израиль. История двух народов | Автор книги - Игорь Липовский

Cтраница 108

В свою очередь, централизация богослужения и жертвоприношений лишила дохода и социального статуса всех провинциальных яхвистских священников и тем самым породила их недовольство. Можно не сомневаться, что оборотной стороной религиозных преобразований Иосии был повсеместный ропот против царя и его политики. Еще большее недовольство вызвала реформа Иосии на землях бывшего Израильского царства, где сохранилось куда более многочисленное ханаанейско-аморейское население и где влияние традиционных религиозных культов ощущалось значительно сильнее. Хотя Библия ничего не говорит об этом, но можно себе представить чувства самаритян, когда воины Иосии убивали их жрецов, уничтожали их храмы и жертвенники, оскверняли могилы почитаемых ими пророков. Они, будучи частью «дома Иосифа», ощущали себя еще более униженными от того, что их новый правитель Иосия представлял тот самый «дом Иакова», который являлся их традиционным конкурентом в борьбе за власть над древнееврейскими племенами. В отличие от иудейского царя предыдущие завоеватели, ассирийцы, никогда не навязывали своих богов и старались не вмешиваться в религиозную жизнь подвластных им народов. Таким образом, несмотря на безусловно прогрессивный характер религиозных преобразований Иосии, во внутриполитическом плане они ничего, кроме недовольства и социального напряжения, дать не могли. Однако во внешней политике Иосия был успешен. Ему удалось, не обостряя отношений с Ассирией, постепенно избавиться от ее господства, а также присоединить к себе часть земель северных племен, не вступая из-за них в конфликты с соседями. Потенциальную угрозу представлял только Египет, который претендовал на Палестину и Финикию и был союзником Ассирии. Но во времена правления фараона Псамметиха I (664–610 гг. до н. э.) Иосии удавалось поддерживать с ним мир, по крайней мере, нам не известно о каких-либо посягательствах Египта на территорию Иудеи в эти годы. Псамметих проявил себя в качестве опытного и осторожного политика, умевшего правильно оценивать свои возможности, и не случайно он не захотел послать сколь-нибудь крупную армию на помощь Ассирии в 612 г. до н. э., когда вавилоняне и мидийцы осаждали ее столицу Ниневию. Положение изменилось с приходом к власти в Египте сына Псамметиха, Нехо II, сторонника более агрессивной внешней политики и тесного союза с Ассирией. Новый фараон, будучи амбициозным, но посредственным политиком, мечтал о завоевании Сирии и Палестины, рассчитывая вернуть тем самым былое могущество и славу Египту. Он не понимал, что его Египет уже не великая держава времен Тутмоса III и Рамсеса II, а сомнительный колосс на глиняных ногах, и что основу его военной силы составляли уже не египтяне, а чужеземные наемники. Нехо II допустил серьезную ошибку, двинувшись на помощь Ассирии слишком поздно, когда драгоценное время было упущено, и его союзник уже навсегда перестал существовать. Убийство безоружного Иосии, прибывшего к нему на переговоры, не усилило влияние Египта в регионе, а лишь напугало и оттолкнуло от него многих местных правителей. Как и следовало ожидать, появление египетской армии на берегах Евфрата мало чем помогло остаткам ассирийских войск. Даже вместе с египтянами они оказались не в состоянии вернуть себе город Харан, а позднее были разбиты подошедшими туда вавилонянами и мидийцами. Ассирия так и не смогла возродиться, а изрядно потрепанные египтяне отступили назад, в центральную и южную Сирию. Здесь Нехо II получил четырехлетнюю передышку в войне, которую он попытался использовать для укрепления своих позиций в Сирии и Палестине. Между Египтом и Вавилонией

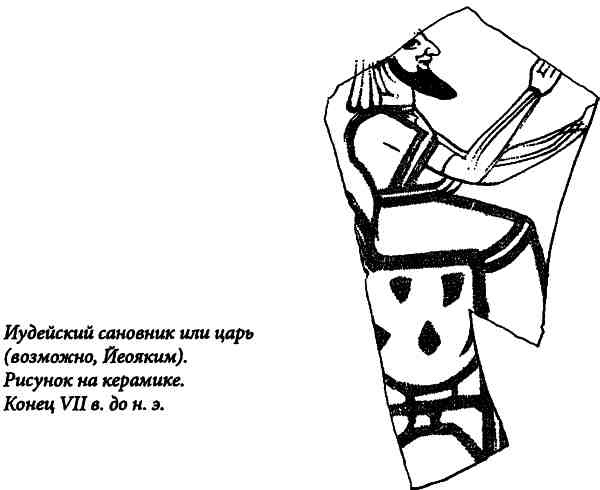

Смерть Иосии положила конец безграничной власти ааронидов. Их противники, связанные с традиционными языческими культами, воспользовались недовольством населения религиозной реформой и посадили на трон собственного ставленника — 23-летнего Йеоахаза, одного из сыновей Иосии. Тот факт, что не придворные, как того хотел Иосия, а «народ страны» провозгласил Йеоахаза царем, говорит в пользу того, что переход власти сопровождался народными волнениями, которые были направлены против яхвистских священников. У руля оказалась та же группа аристократии, что в свое время поддерживала царей Менаше и Амона. Первым же шагом нового правителя стала отмена запрета на служение языческим культам. Монотеизм, принудительно и повсеместно введенный Иосией, не пережил самого царя. Однако царствование Йеоахаза продолжалось всего три месяца. Египтяне, обосновавшиеся в Сирии и Финикии, заявили свои претензии и на Палестину, и Йеоахаз, чтобы избежать войны с Египтом, был вынужден отправиться на переговоры с фараоном Нехо в его военную ставку в Ривле, в Сирии. Но там его постигла участь немногим лучше, чем его отца Иосию: воспользовавшись прибытием ничего не подозревавшего царя, фараон приказал схватить его и отправить в Египет, где он быстро умер, будучи, вероятно, убит или отравлен. Вместо независимого Йеоахаза фараон посадил на иудейский престол другого сына Иосии, Эльякима, который придерживался откровенно проегипетской ориентации. Новый царь сразу же выразил готовность стать египетским союзником и принял на себя обязательство по выплате дани. Правда, судя по размерам этой дани — сто талантов серебра и один талант золота — она была весьма скромной по сравнению с тем, что требовали ассирийские цари (4 Цар. 23:33). Очевидно, египтяне были больше заинтересованы в военной поддержке Иудеи, занимавшей стратегически важные позиции на подступах к Египту, нежели в выкачивании из нее финансовых средств. Вступление на престол нового царя сопровождалось изменением его имени с «Эльяким» на «Йеояким» (Иоаким), когда первая часть имени, упоминавшая верховного бога «Эля», была заменена на «Яхве». И хотя библейский текст ссылается на фараона Нехо, пожелавшего дать иудейскому царю новое имя, в действительности «яхвизация» имени царя объяснялась не внешними, а сугубо внутриполитическими причинами. Благодаря книге пророчеств Иеремии мы знаем, что и предшественник Йеоякима, его сводный брат Йеоахаз, тоже получил свое имя только при восшествии на престол, а до этого был известен как Шаллум. Впоследствии то же самое сделал и сын Йеоякима Кония: вступая на трон, он стал Йеояхином (Иехонией). Принятие нового имени, которое упоминало бы Яхве, не случайно: оно свидетельствовало как о желании подчеркнуть свою принадлежность к яхвистскому культу, который был главным религиозным направлением в Иудее, так и заручиться поддержкой влиятельных ааронидов. Вообще смена имени была нередким явлением в то время; она отражала очень древнее ханаанское поверье, что новое имя способно изменить судьбу человека. К этому часто прибегали в тех случаях, когда человек серьезно заболевал, менял свою веру или социальный статус, например, вступал на царский престол.

В общей сложности Йеояким (609–598 гг. до н. э.) процарствовал около 11 лет, и все эти годы представляли собой очень бурное и тревожное для Иудеи время. Египетская власть над Палестиной оказалась более чем скоротечной — она не продержалась и четырех полных лет. В 605 г. до н. э. вавилонский наследный принц Навуходоносор нанес сокрушительное поражение фараону Нехо II под городом Кархемишем в Сирии. От огромной египетской армии уцелели лишь немногочисленные остатки, да и те сумели избежать полного уничтожения только потому, что Навуходоносор, получив известие о смерти отца, поспешил вернуться в Вавилон, чтобы скорее занять завещанный ему царский трон. Честолюбивая мечта Нехо II о возрождении былого египетского величия в Азии рухнула раз и навсегда. Египтяне, еще недавно пришедшие надменными завоевателями, теперь торопливо отступали через Палестину с жалким и побитым видом. Пророк Иеремия, очевидец тех событий, писал о них в своей книге: «Они оробели и повернули вспять; и доблестные воины их поражены и бегут без оглядки… Ни быстроногий не убежит, ни сильный не спасется: споткнулись и пали они на севере, у реки Евфрат… Посрамлена дочь Египта, предана она в руки народа северного» (Иер. 46:5–6, 24).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно